一座大型国际机场,宏伟的航站楼宛如一座小型城市,登机口动辄上百个,停车场更是能容纳数千辆车。

但从候机室的巨大玻璃窗望出去,或者在空中俯瞰时,就会发现如此庞大的机场,跑道却往往只有寥寥几条,甚至像北京大兴这样的超级机场,也仅有三条跑道。

为什么不多修几条跑道,提高效率呢?

一、最稀缺的资源到底是什么?

机场的跑道,本质上只是飞机航程的起点和终点。真正的瓶颈,不在陆地,而在天空。

与地面可以修建无数条平行公路不同,空域是一条条立体的、无形的“管道”。

每条跑道都对应着一套复杂的进近(降落)和离场(起飞)程序,这些程序就像空中高速公路的入口和出口匝道。

如果跑道数量过多,且距离太近,这些“空中匝道”就会相互交叉、干扰,极易引发混乱和危险。

为了确保安全,同时运行的两条跑道之间必须保持足够的间距。

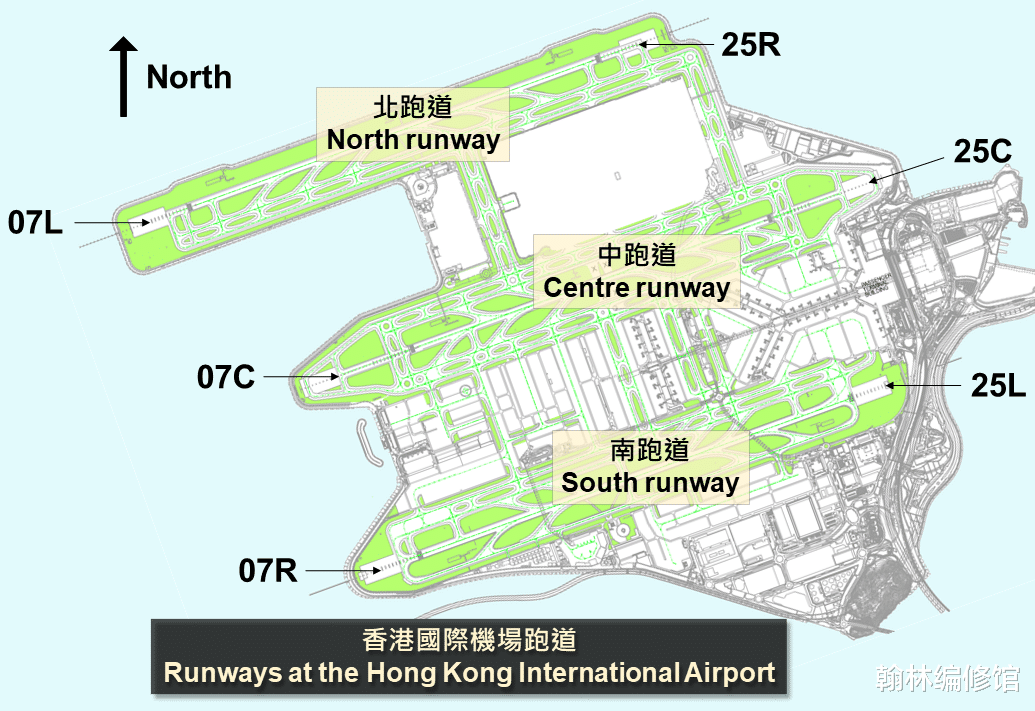

国际民航组织(ICAO)建议,两条平行跑道如需独立平行进近(即两架飞机可同时降落),间距至少需要1035米。

这个硬性规定,极大地限制了在有限土地内修建多条跑道的可能性。

二、跑道的“吞吐量”

一条跑道的能力,可能远超我们的想象。

在天气良好、流量管理得当的情况下,一条跑道每小时可以处理超过40架次,甚至60架次的起降。

这意味着平均每分钟就有一架飞机起飞或降落。通过精确的调度,飞机可以在前机起飞后迅速进入跑道,或在降落时保持安全间隔依次接地。

大型机场通常会采用“ segregated mode ”(隔离模式),即一条跑道专门用于起飞,另一条专门用于降落。

这大大简化了管制指挥,提升了运行效率。北京首都国际机场在高峰时段,就常采用这种模式,让三条跑道各司其职。

所以,限制效率最紧的瓶颈,并不在跑道这里。

三、物理与环境的“紧箍咒”

首先是土地的极限。

跑道不是一条简单的柏油路。它需要巨大的净空区、平滑的过渡带、以及配套的滑行道系统。

修建一条4F级(可起降A380等超大型客机)跑道,其本身连同安全区,宽度可达数百米,长度需超3000米。在城市土地资源日益紧张的今天,为机场开辟新的跑道区域,成本高昂且困难重重。

其次是噪音与周边居民社区压力。

跑道是机场最主要的噪音源。增加跑道意味着噪音影响范围的扩大,必然会遭到周边社区的强烈反对。

因此,机场在规划新跑道时,除了技术和经济考量,还必须进行漫长的环境影响评估和社区沟通,时间成本非常高。

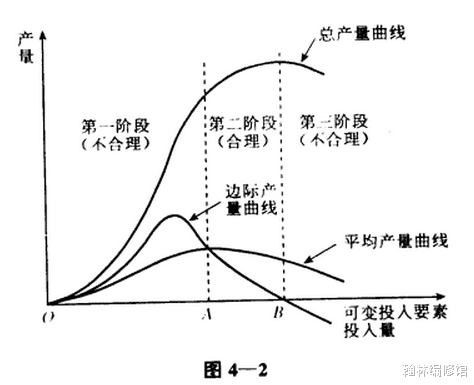

四、经济学的“边际效益递减”原则

从商业角度看,修建跑道的投入产出比并非线性增长。

修建一条新跑道及其配套设施的投入是天文数字,动辄数十亿甚至上百亿元人民币。

经济学有一个著名边际效益递减规律:在一个以资源作为投入的企业,单位资源投入对产品产出的效用是不断递减的。

对于机场来说,第一条跑道是“从无到有”,效益最高。第二条跑道能有效分流,提升航班正点率,效益依然显著。

但当增加到第三条、第四条时,其带来的额外运力提升(边际效益)会逐渐减小,因为它受制于前述的空域瓶颈、航站楼处理能力、停机位数量、地面保障资源等整个系统的限制。

即使你有十条跑道,如果航站楼里的安检、行李处理、登机口不够,旅客和飞机照样会堵塞。

飞机从跑道滑行到停机位可能需要几十分钟,这些地面环节都可能成为新的瓶颈。

因此,机场运营是一个系统工程,单纯增加跑道数量,而其他环节跟不上,只会造成资源的浪费。

五、主要机场,有多少条跑道

国内主要机场跑道数量:

北京大兴国际机场:

作为世界级枢纽,一期工程建成了四条跑道(目前投入使用三条)。

其宏伟的“三纵一横”跑道布局,特别是那条东西向的跑道,专门设计是为了在侧风天气下提高运行效率,让更多飞机能正常起降。

这体现了在有限数量内,通过优化跑道构型来最大化效率的智慧。

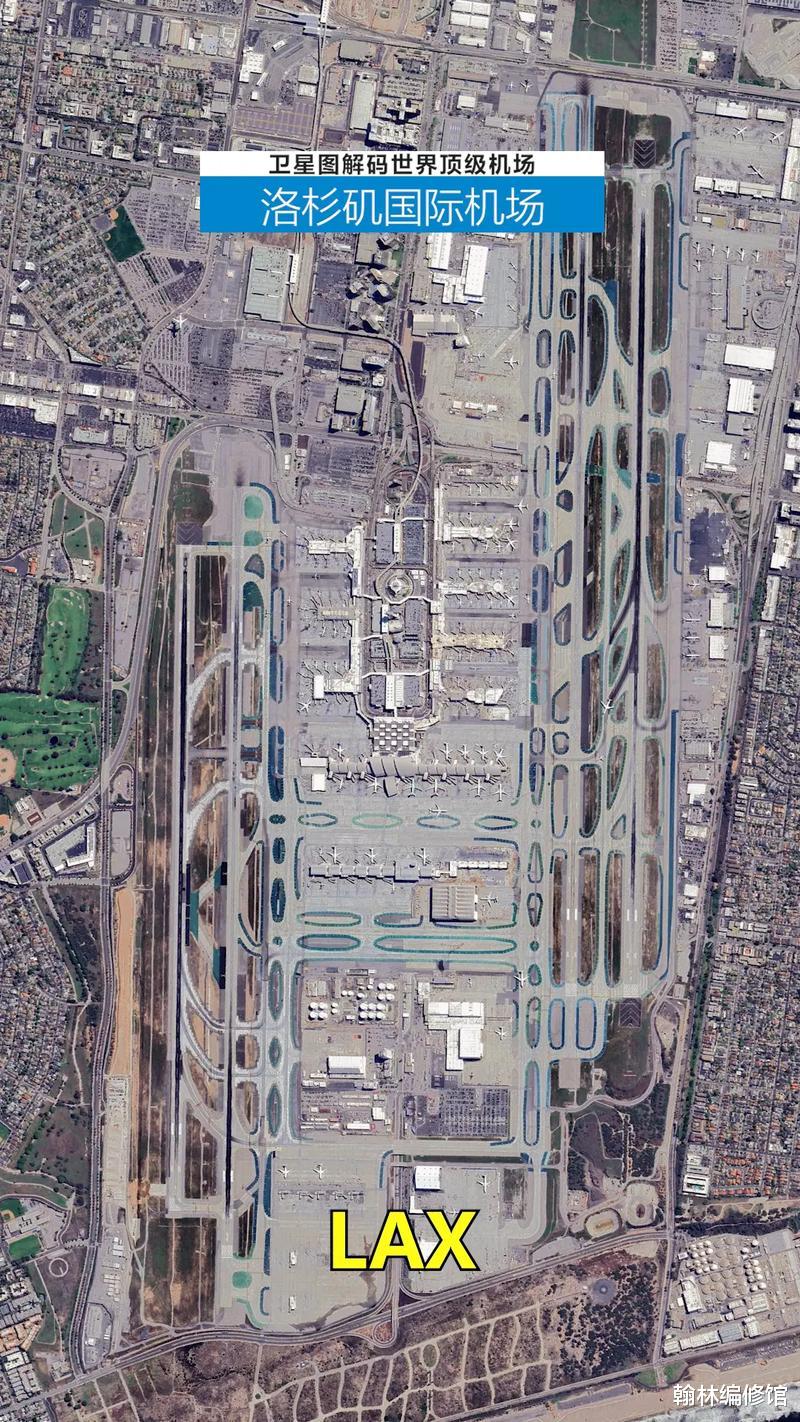

美国亚特兰大机场:

多年位居全球客流量第一,但其跑道数量也仅为五条。它依靠的是极其高效的空管调度和地面运营,将每条跑道的潜力发挥到极致。

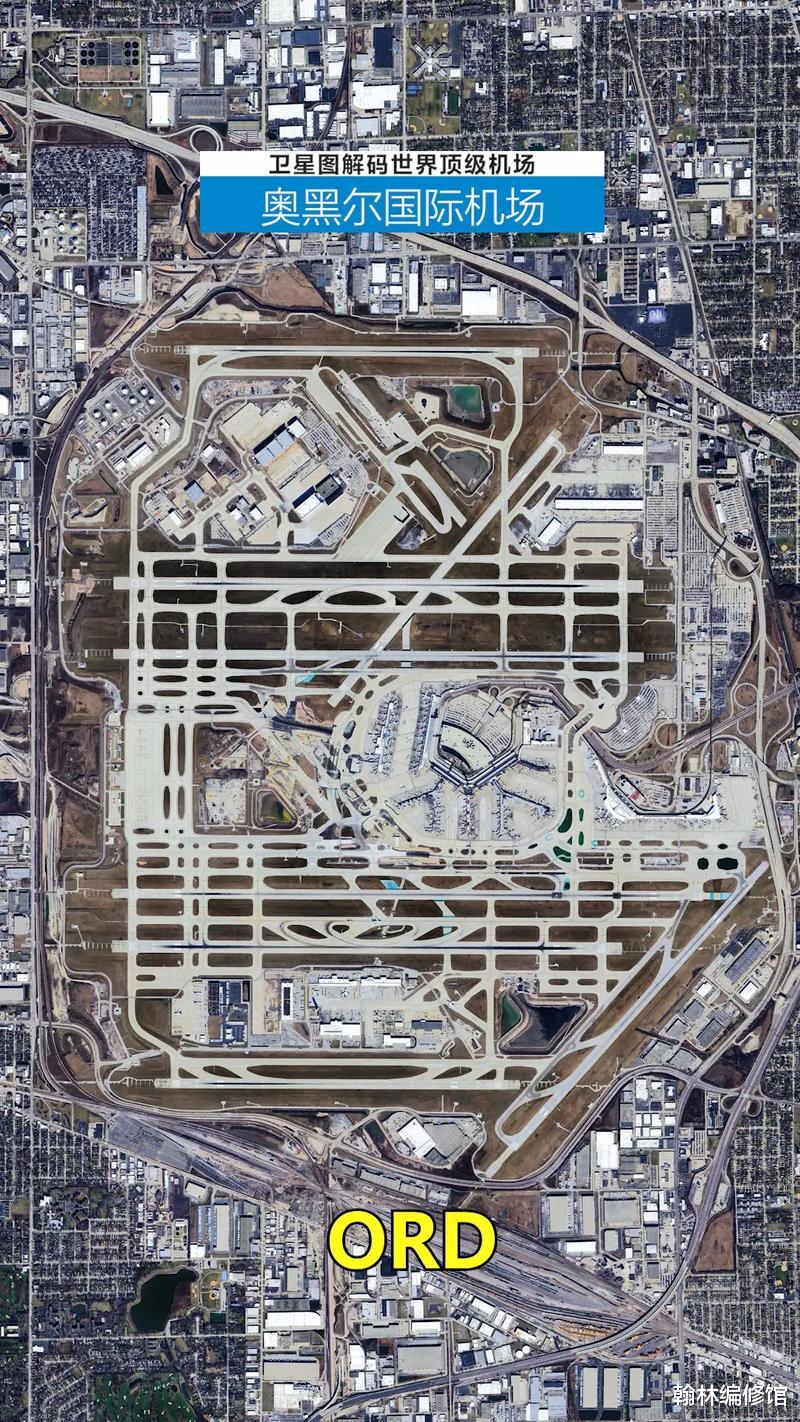

芝加哥奥黑尔机场(如上图所示):

拥有八条跑道,是跑道数量最多的机场之一。

但其多条跑道长度较短且交叉,运行模式复杂,在恶劣天气下效率反而可能下降,这从另一个角度说明了“多”并不总是等于“高效”。

所以,机场那么大,跑道却很少,并非规划者的疏忽,而是一种在安全、效率、成本和环境之间取得的精妙平衡。

当旅客在宏伟机场的宏大,不在于跑道的多少,而在于如何将这有限的跑道,编织进无限的天空。