苏晚第一次看见 “不一样的东西”,是在六岁那年的梅雨季节。老城区的青石板路被泡得发绿,她蹲在巷口捡被雨水打落的玉兰花瓣时,瞥见墙根下缩着个穿月白短衫的小女孩,手里攥着半块裂了纹的青瓷片,指尖沾着黑红色的印子,像干涸的血。

“你怎么不回家呀?” 苏晚递过一片还带着水珠的花瓣,女孩却突然抬头 —— 她的左眼是正常的杏核眼,右眼却嵌着一块浑浊的白瓷片,和手里的青瓷片纹路莫名契合。“我在等阿娘拿胶水来,” 女孩的声音像浸了水的棉线,软得发飘,“她说能把我的眼睛粘好。”

这时奶奶苏玉珍提着菜篮匆匆赶来,看见女孩的瞬间,菜篮 “哐当” 砸在地上,湿滑的茄子滚到女孩脚边。奶奶却像没看见,拽着苏晚就往巷深处跑,直到进了那栋爬满爬山虎的老院,才用发抖的手从樟木箱里翻出个绣着石榴纹的香囊,塞进苏晚怀里:“别摘,别跟旁人说看见的事,尤其是穿月白衫的孩子。”

苏晚后来才知道,那条巷叫 “瓷窑巷”,三十年前有座烧青瓷的小窑,一场大火烧没了窑主家的一切,包括刚满五岁的女儿阿瓷 —— 没人找到她的遗体,只在灰烬里捡着半块沾了血的青瓷片。

奶奶的反常成了苏晚心里的疙瘩。她发现奶奶总在深夜对着樟木箱里的旧相册发呆,相册里有个穿旗袍的女人,手里抱着个穿月白衫的小女孩,眉眼竟和阿瓷有几分像。更奇怪的是,奶奶的左手腕上有道月牙形的疤,和阿瓷右眼瓷片的弧度一模一样。

十岁那年,奶奶突发脑溢血,弥留之际攥着苏晚的手,指腹反复摩挲香囊:“去找…… 陈医生的病历…… 在洋楼的第三块砖下……” 话没说完就咽了气。苏晚被父母接去城里,住进了一栋民国时期的洋楼 —— 父母说这是奶奶早年买的,可苏晚第一次进门,就听见二楼传来钢笔写字的 “沙沙” 声,像是有人在反复写同一个名字。

夜里,苏晚总被客厅的脚步声吵醒。那声音很轻,却带着金属的凉意,从楼梯口走到沙发,再走回楼梯口,循环往复。她偷偷掀开房门缝看,只见一个穿藏青中山装的男人背对着她,手里拿着个牛皮病历本,钢笔悬在纸上,却迟迟不下笔。

“你是陈医生吗?” 苏晚突然出声,男人猛地回头 —— 他的脸很苍白,左额角有个凹陷的疤痕,像是被什么重物砸过。听见 “陈医生” 三个字,他的身体晃了晃,病历本 “啪” 地掉在地上,扉页上写着 “陈砚之”,下面还压着一行小字:“民国三十八年,瓷窑巷火灾,患者苏玉珍,腕部烧伤,伴应激性失语。”

苏晚的心猛地一跳 —— 奶奶的名字,奶奶的疤!她捡起病历本,发现中间几页被撕走了,只剩下最后一页,写着 “阿瓷的右眼…… 青瓷片…… 需手术取出……” 后面的字迹被墨水晕开,看不清了。

这时父母推门进来,看见苏晚手里的病历本,脸色骤变。父亲抢过病历本塞进抽屉,母亲则红着眼眶说:“别瞎想,这是你奶奶以前的医生,早就去世了。” 可苏晚注意到,父亲藏病历本时,手腕上露出了一个和陈砚之额角疤痕形状相似的胎记。

接下来的日子,洋楼里的怪事更多了。苏晚在镜子里看见陈砚之站在身后,手里举着撕走的病历页,可转身却什么都没有;夜里总听见二楼传来 “咚咚” 的敲击声,像是有人在凿墙。她想起奶奶的话,趁父母不在家,撬开了客厅地板的第三块砖 —— 里面藏着个铁盒,装着半张泛黄的手术同意书,签名处是 “陈砚之”,还有奶奶的指印,日期正是瓷窑巷火灾后的第三天。

“他不是要害你,是在找这个。” 一个苍老的声音突然响起,苏晚回头,看见个穿灰布道袍的老人站在门口,手里拿着个和她一样的石榴香囊,“我是你奶奶的远房表哥,当年你奶奶让我保管这个,说等你能看见‘他们’时,再给你。”

老道说,陈砚之是当年城里最好的外科医生,瓷窑巷火灾后,他接了奶奶的手术,却发现阿瓷的右眼嵌在奶奶的腕部烧伤处 —— 原来火灾时,奶奶为了救阿瓷,用身体护住她,阿瓷的右眼被青瓷片划伤,碎片嵌进了奶奶的手腕。陈砚之本想手术取出碎片,可窑主家突然指控他 “见死不救”,还派人砸伤了他的额角,病历也被撕走。陈砚之含冤而死,执念就是找到完整的病历,证明自己没有放弃阿瓷。

“那阿瓷呢?” 苏晚追问。老道叹了口气:“你奶奶当年把阿瓷的碎片藏在香囊里,说能‘养’着她的魂,可后来阿瓷的魂越来越弱,只能在瓷窑巷等着……”

苏晚抱着铁盒跑回瓷窑巷,老院的樟木箱还在,她打开箱子,果然在底层找到另一半病历页 —— 上面写着 “手术成功,碎片已取出,暂存于青瓷瓶中”。她拿着病历页走到巷口,阿瓷果然蹲在墙根,右眼的瓷片已经消失,只剩下红红的眼眶。

“陈医生没骗你,” 苏晚把病历页递过去,阿瓷的手慢慢穿过纸页,像是在触摸上面的字迹。这时,洋楼方向传来一阵轻响,苏晚回头,看见陈砚之的身影站在巷口,手里的病历本终于写满了字,他对着苏晚笑了笑,身影渐渐透明。

阿瓷也站了起来,手里的青瓷片碎成了粉末:“我要去找阿娘了,谢谢你。” 她走了几步,又回头指了指苏晚的香囊:“里面的瓶子,别丢哦。”

苏晚打开香囊,里面果然有个小指大的青瓷瓶,瓶身上刻着石榴纹,和香囊的图案一模一样。这时,老道发来消息:“你奶奶当年把阿瓷的魂封在瓶里,就是怕她变成恶鬼,现在阿瓷走了,瓶子里的善魂能护着你……”

十六岁那年,苏晚去外婆家避暑,外婆家在山脚下,后山有座废弃的教堂,村里人说里面闹鬼,没人敢靠近。苏晚却总听见教堂里传来钢琴声,不是吓人的哀乐,而是一首温柔的《圣母颂》。

她带着青瓷瓶走进教堂,里面积满了灰尘,钢琴上放着一本泛黄的乐谱,乐谱里夹着一张照片 —— 穿白婚纱的女人坐在钢琴前,身边站着个穿神父服的男人,女人的左手腕上,也绣着石榴纹的香囊。

“你能看见我吗?” 一个温柔的声音响起,苏晚回头,看见照片里的女人站在祭坛旁,婚纱上沾着点点墨渍,像是眼泪。女人说她叫沈清圆,民国三十七年,她和神父林风要结婚,可婚礼前,林风被抓去当兵,再也没回来。她每天在教堂弹《圣母颂》等他,直到解放后,教堂被废弃,她在钢琴前咽了气,魂就困在了这里。

“我知道林风在哪,” 苏晚突然想起奶奶的相册,里面有张照片,是奶奶和一个神父的合影,神父手里拿着个十字架,上面刻着 “风” 字,“我奶奶说,当年有个神父躲在她的老院,后来去了台湾,临走前留下个十字架,说等他回来……”

沈清圆的眼睛亮了起来,苏晚带着她回了瓷窑巷,在樟木箱的夹层里找到那个十字架,十字架背面刻着 “清圆,等我”。沈清圆摸着十字架,眼泪滴在上面,化成了水珠 —— 这是苏晚第一次看见 “鬼” 流泪,不是红色的血,而是透明的水。

“我等了他一辈子,终于知道他没忘我,” 沈清圆的婚纱渐渐变得洁白,“我要走了,谢谢你帮我找到他的消息。” 她走之前,对着青瓷瓶吹了口气,瓶子里的光芒更亮了:“这是我的善魂,能帮你看清更多事。”

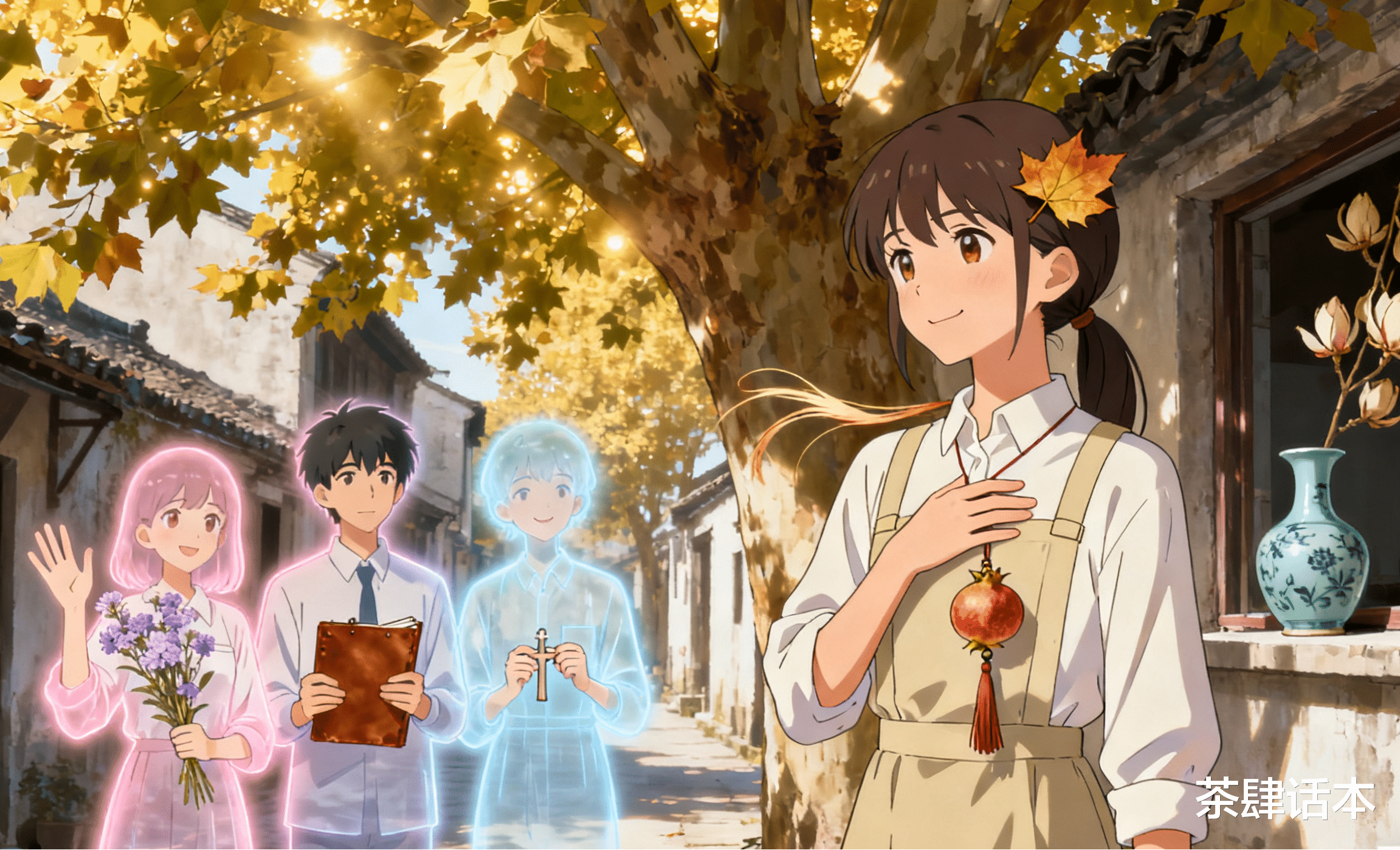

现在的苏晚,还是带着奶奶的香囊,青瓷瓶里的善魂越来越多,她能看见的 “执念者” 也越来越多,但她不再害怕。去年清明,她回瓷窑巷,看见阿瓷和沈清圆站在梧桐树下,身边还有陈砚之,他们对着苏晚挥手,像是老朋友一样。

苏晚摸了摸香囊里的青瓷瓶,突然明白奶奶的用意 —— 阴阳眼不是诅咒,是让她帮那些被执念困住的魂找到归宿。而那些曾经让她恐惧的遭遇,如今都成了温暖的回忆,提醒她要珍惜现在,别让遗憾留到下辈子。