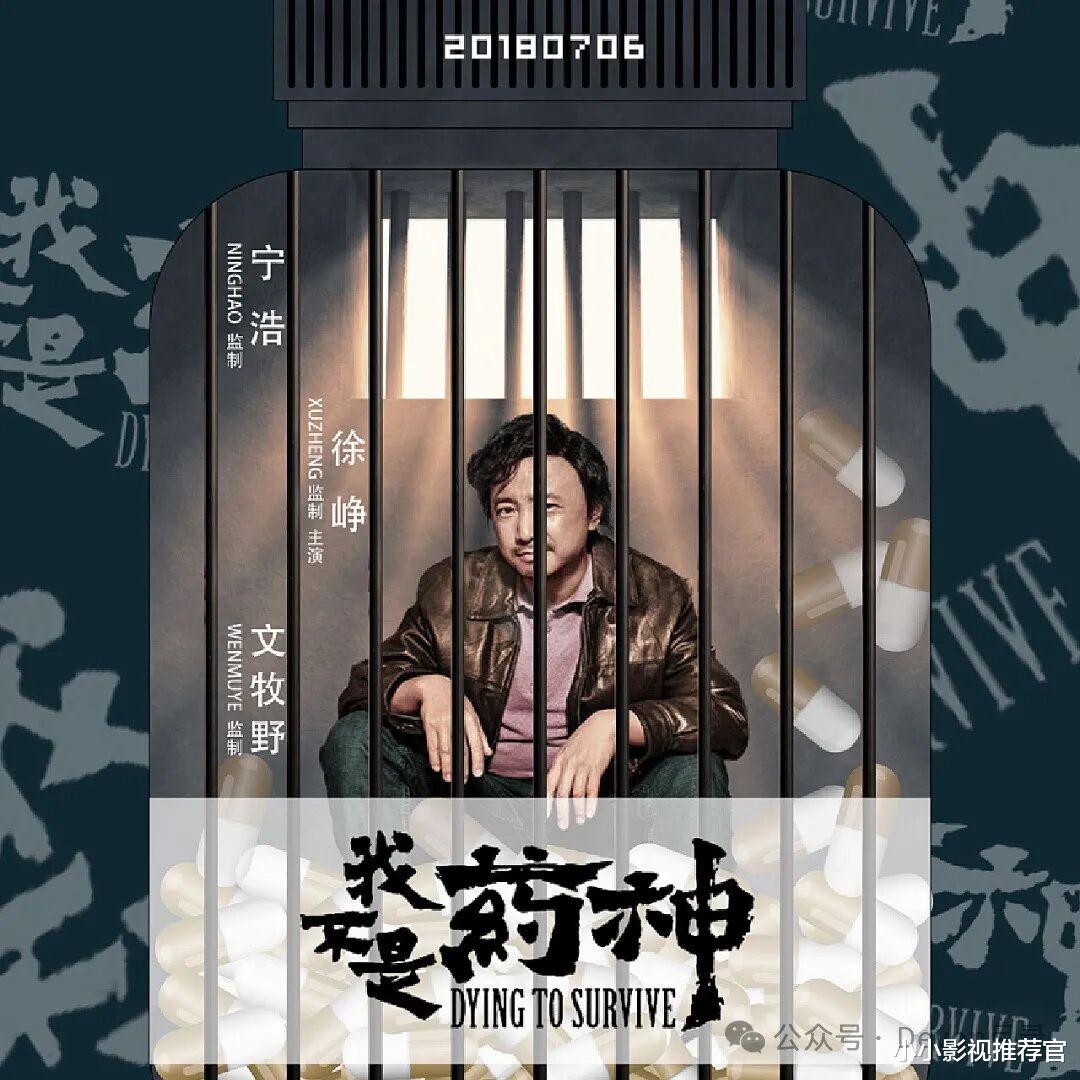

一层层口罩背后,是求生渴望与人性尊严的交织;一瓶瓶仿制药中,是法理与人情的艰难平衡。这部触动亿万人心的电影,超越了银幕上的故事,成为推动社会进步的真实力量。《我不是药神》根据真实事件改编,讲述了一个平凡男性保健品商贩程勇(徐峥饰)从为牟利到亏本出售印度仿制药“格列宁”的转变过程。

影片以细腻的笔触勾勒出程勇这个“失败者”形象:他家暴离婚、付不起房租、父亲病重无钱医治。在白血病患者吕受益的求助下,程勇偶然走上代购印度仿制药的道路。电影通过口罩意象的巧妙运用,传递了信任与隔阂的微妙变化。当病人摘下口罩,是对程勇的信任;当他们重新戴上,则是隔阂与失望的象征。而橘子这一意象则代表着希望与生机,在灰暗的病房中格外醒目。

一、从谋利到救赎:一个小人物的人格升华

程勇的转变是电影的核心脉络。最初,他直言不讳:“我不要做什么救世主,我要赚钱”。甚至面对病人的哀求,他也坚持高价售药。然而,目睹吕受益因断药而自杀的悲剧后,程勇内心受到巨大触动。他从此走上截然不同的道路——**进价2000元,只卖500元**,甚至倒贴钱也要帮助病人。这种转变并非突兀,而是有逻辑可循的“人性之光”。程勇并非天生英雄,而是在经历生死离别后,内心善被一点点唤醒的普通人。正因为他的不完美,才让这个角色更加真实动人。

二、法理与人情的碰撞:司法温情的展现

电影巧妙避免了非黑即白的简单对立,没有一味批判执法者,而是展现了他们在法理与人情间的挣扎。警察曹斌在追查案件过程中,亲眼目睹病人的困境后,内心产生强烈矛盾。他最终选择放弃追捕,宁愿接受处分也不愿断绝病人的生存希望。影片结尾处,程勇虽被法律判决有罪,但法庭在判决时也“给予一定程度的理解”。押送程勇的警察特意嘱咐司机“开慢一点”,这一细节展现了司法体系的温情一面。

三、现实意义:一部电影推动的社会变革

《我不是药神》的成功不仅在于艺术表现,更在于其现实意义。电影直面“高价药”的社会问题,通过病人的呐喊:“我吃了三年的药,吃掉了房子,吃垮了家人”,以及“5000?3000我们也吃不起啊”,让观众深切感受到疾病给普通家庭带来的沉重负担。影片结尾字幕显示:“治疗慢粒白血病的正版药已经列入国家医保”,慢粒白血病存活率从2002年的30%上升到2018年的85%。这些数字背后,是无数病人命运的切实改善。电影不仅反映了现实,还参与了改变现实的过程。它推动了社会对抗癌药物的关注和医疗改革的讨论,展现了文艺作品影响社会的力量。

四、艺术成就:细腻刻画与表演魅力

《我不是药神》的艺术表现同样可圈可点。影片采用经典的三幕剧结构,前半部分带有喜剧色彩,后半部分则充满戏剧张力。

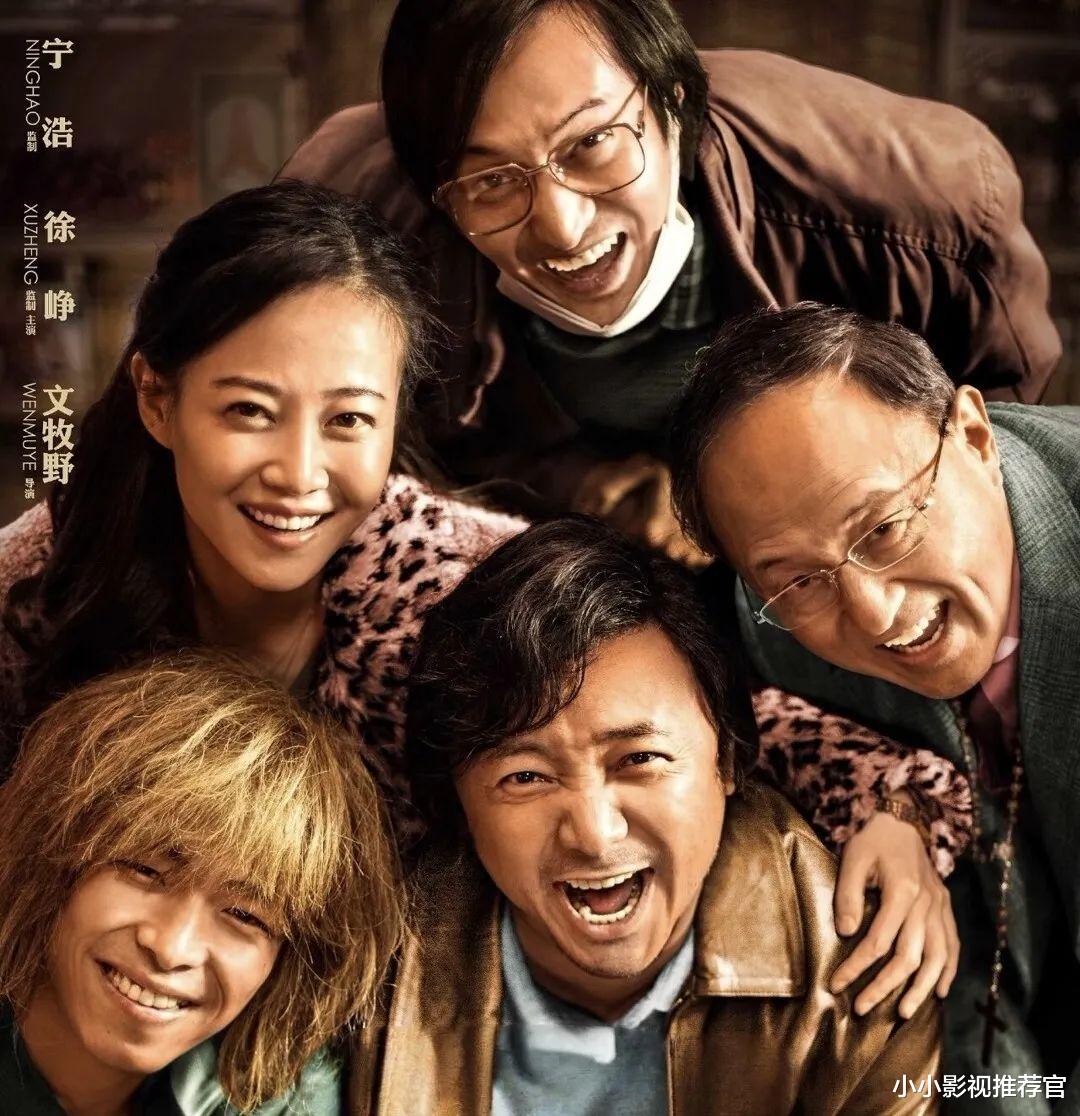

演员的表演更是精湛。徐峥将程勇从唯利是图到慷慨奉献的转变演绎得淋漓尽致。王传君饰演的吕受益更是形神兼备,他生动表现了一个病人在疾病面前的脆弱与挣扎。

电影中的多个场景令人印象深刻:吕受益妻子向程勇下跪求救的长镜头、病人们站在路边为程勇送行的画面,这些场景无声却充满力量,让无数观众潸然泪下。

《我不是药神》这个片名意味深长——程勇确实不是神,他只是一个**普通人**。但正因如此,他的选择才更加动人:这不是无所不能的神灵普度众生,而是血肉之躯在现实挣扎中迸发出的人性光辉。

电影揭示了这样一个真理:真正的救赎不是来自超自然的“药神”,而是来自**人性的善意**和**社会的进步**。程勇个人的牺牲唤起了更广泛的关注与改变,从而使无数病人受益。

这部作品的成功让我们看到中国电影现实主义题材的潜力。它告诉我们,关注现实、反映民生的作品同样能够获得艺术与商业的双重认可,甚至还能推动社会的进步。

在生命的脆弱与尊严面前,《我不是药神》给我们上了深刻的一课:每个人都可以成为他人生命中的一束光,即使这光芒来自最平凡的源头。