开埠时,香港码头飘着咸腥。

英国船带来的牛油面包,和广东移民的云吞面撞在一起。

1842 年《南京条约》后,中西食材在锅里翻滚,

烧味店的挂炉烤鸭,皮脆得能听见声响,旁边西餐厅的焗薯泥还冒着热气。

后来茶餐厅冒了出来,中环的陆羽茶室 1923 年就有了。

菠萝油要趁烫吃,黄油在面包里化得快,像日子里的甜。

渔民后代吃的避风塘炒蟹,蒜香裹着辣椒,是大海给的泼辣。

过年必吃盆菜,一层层码着鲍鱼、腐竹,老辈说这是围在一起的福气。

现在便利店的鱼蛋还在串上转,米其林餐厅的点心却用了分子技术。

可老街坊仍爱蹲在排档前,嗦一碗艇仔粥,粥底熬得绵密,

就像香港饮食,揉着百年的故事,没丢根本。

今天,跟诸位聊聊十一假期来香港,必吃的十样甜点……

它诞生于1980年代的香港利苑酒家,原名“芒果西米露”,

后因寓意“苦尽甘来、吉祥幸运”的观音菩萨“杨枝甘露”典故改名。

香港人管它叫“芒西露”,听着就亲切。

这道甜品堪称“酸甜交响曲”,

芒果香甜软糯,西柚微酸带脆,西米Q弹如珠,椰浆浓醇似露,四者搅和在一起,

冷藏后冰爽直冲天灵盖,夏日吃一口,比喝冰可乐还解暑!

如今它早成了香港的“甜品名片”,茶餐厅必点、家庭聚会必做,连外国人都追着吃。

更妙的是,它还能“变身”,

加燕窝变奢华版,混冰淇淋成夏日特饮,甚至能做成蛋糕、布丁。

你说,这口“甘露”是不是把香港的烟火气、创新劲儿都装进去了?

是连骨灰级吃货都挪不动腿的“街头灵魂”。

这枚金黄酥脆的小圆饼,藏着英式Custard Tart的基因,

却经岭南巧匠之手脱胎换骨,

1927年广州真光酒楼首创粤式蛋挞,用猪油替代贵价牛油,让平民也能尝鲜;

四十年代随移民潮漂到香港,在冰室里“落地生根”,成了茶餐厅的“镇店三宝”之一。

港式蛋挞分酥皮、牛油皮两派:

酥皮层层叠叠,咬下时“咔嚓”脆响,内馅滑如凝脂,甜而不齁;

牛油皮则似曲奇般香酥,咬开是浓醇奶香。

最妙的是那口“热乎气”,刚出炉的蛋挞,挞皮还烫手,

内馅微颤,配杯鸳鸯或冻柠茶,便是老港人“一盅两件”的标配。

如今它更被列入香港非遗,成为文化符号。

外地人来港,若没蹲在街角啃过蛋挞,怎算真正触到这座城的烟火气?

它诞生于上世纪50年代,因酥皮烤后裂纹似菠萝得名,实则与菠萝毫无瓜葛。

早年间,香港人嫌普通面包寡淡,便在表面抹糖油酥皮,

既省面粉又添风味,堪称“变废为宝”的智慧。

战后物资紧缺时,面包店用剩余面团加糖重塑,硬是把“卖剩包”做成爆款,

如今茶餐厅里“冰火菠萝油”仍是标配:

热包夹冰黄油,酥皮掉渣、咸甜交织,

一口咬下,冷热两重天直冲脑门,抵食又治愈!

面包体需揉至手套膜,酥皮要软硬适中,

烘烤时180℃上下火锁色,最后5分钟盖锡纸保金黄。

老香港人管这叫“菠萝油”,吃时必配丝袜奶茶,咸香滑润冲淡甜腻,堪称“黄金搭档”。

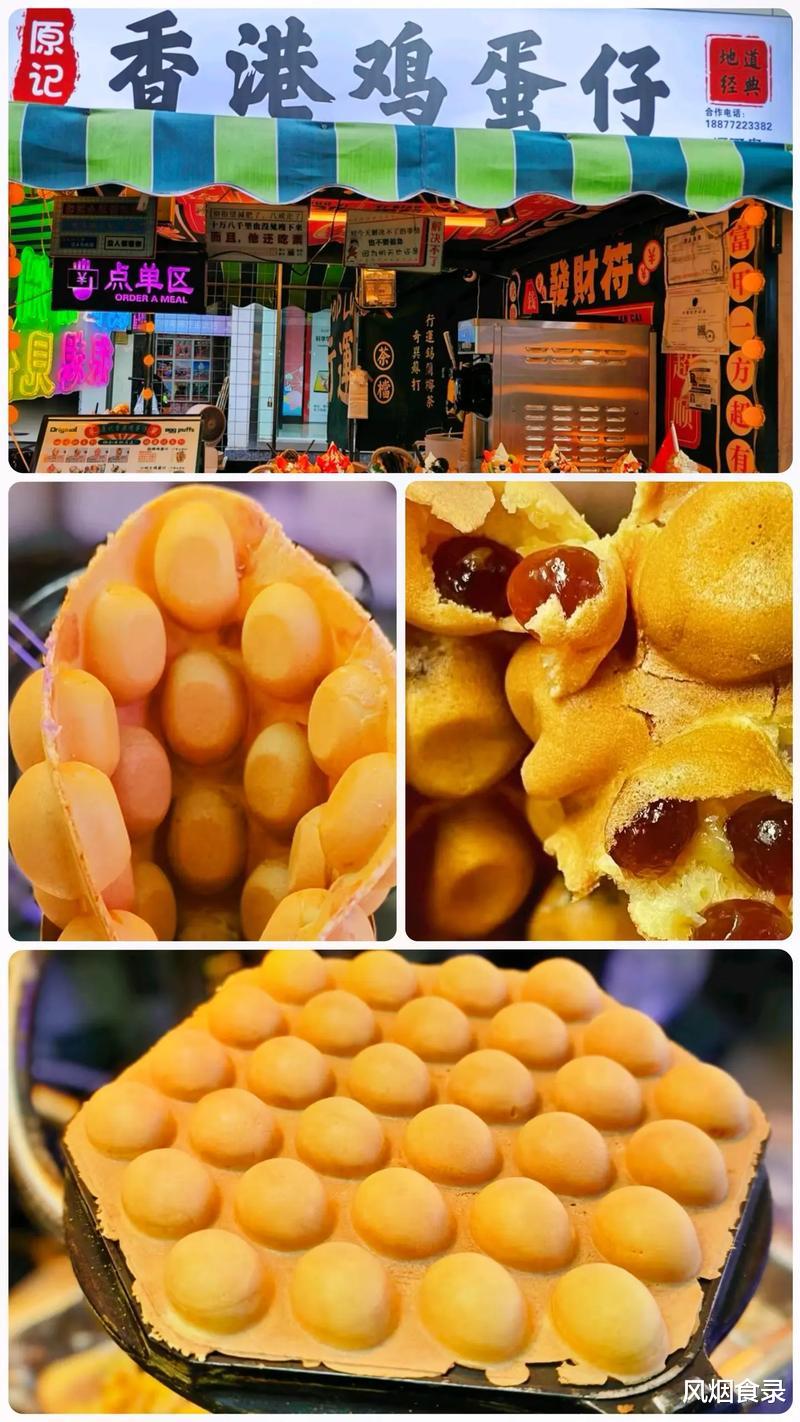

1950年代,杂货店老板为不浪费破裂的鸭蛋,

将蛋液混入面粉、牛油烘烤,意外诞生这金黄酥脆的小食。

最初用鸭蛋因价廉味浓,蛋腥反添香气,后模具改良成鸡蛋状,风靡全港。

如今在北角、旺角街头,仍能见老伯推车现做,

铁模“滋啦”一响,蛋奶香混着炭烤味窜出,咬开是外脆内软的“空气感”。

十一假期来港必尝它,谢霆锋曾组织3000人创吉尼斯纪录,

李佳琦直播五分钟卖400万销售额。

传统做法用蜂巢铁模烘烤,原味蛋香浓郁,现更有巧克力、黑芝麻等创新口味。

趁热吃,外皮脆得掉渣,内里软得化在舌尖,

这口“老香港”的甜,比任何旅游纪念品都实在。

二十世纪五十年代,香港饼店以莲蓉蛋黄打底,

七十年代超群饼店引入西式连锁工艺,到了八九十年代,

半岛酒店首创牛油酥皮奶黄月饼,大班推出冰皮月饼,

从此港式月饼在“传统为根、创新为魂”的路上越走越远。

如今流心奶黄、黑松露榴莲等新派口味层出不穷,

却始终守着“皮薄馅大”的规矩,

双黄白莲蓉要皮8钱、莲蓉3两半、蛋黄7钱,切开四块,

每块都得见蛋黄与莲蓉的均匀交融,像极了香港人“分甘同味”的烟火气。

源自广州番禺大哥茶餐厅,容太为友人阿华特制:

吐司浸蛋奶液煎至金黄,叠层后压凹灌炼奶,撒阿华田粉。

阿华切开时惊呼“漏奶啦!”

这声粤语惊叹成了名字,更因甜到“漏”而不腻的巧思,

从广州火到香港,成为茶餐厅必点“爆浆神器”。

它外脆如焦糖壳,内软似云朵,一刀切开炼奶如瀑布倾泻,阿华田香混着奶香直冲鼻腔。

经典做法讲究“三泡”:

吐司泡蛋奶、煎锅泡黄油、顶凹泡炼奶,最后撒粉像盖“黄金甲”。

十一假期来港,点上一份,看奶浆在刀下“破防”,咬一口脆边裹着流心,

甜中带苦的层次感,比网红打卡照更治愈。

源自15世纪欧洲,经香港人巧手改造,成了港式甜品“顶流”。

十一假期来香港,必尝那口“薄如蝉翼、甜到心尖”的班戟,

外皮用低筋面粉、牛奶、黄油煎得金黄柔软;

内裹现打淡奶油,夹着当季芒果、榴莲或火龙果,咬开瞬间,

果香混着奶香在舌尖炸开,甜而不腻,好食到飞起!

早年西式煎饼传入,香港师傅发现本地热带水果能中和松饼的厚重,

便将芒果切片、榴莲肉捣泥,裹进饼皮,

创造出口感层次分明的“港式班戟”。

如今在油麻地、铜锣湾的老字号甜品店,班戟仍是街坊下午茶的标配,

薄皮透光,一刀切下,藏着的是香港的烟火气与创意魂。

清末民初,广东移民挑着糖水担子在香港街头支起小摊,

红豆遇莲子,再添片十年陈皮,便熬出了这碗“平民奢侈品”。

那会儿物资紧,逢年过节才舍得煮上一锅,

热乎的甜沙裹着豆香,是家人围坐时最暖的念想。

如今糖水铺从街边开进商场,这口滋味却没变,仍是用东北红小豆慢熬三小时,

直到粒粒起沙,莲子去芯软糯,陈皮香在舌尖打转,

甜得清润不齁,恰似老港片里阿婆递来的那碗家味。

现在茶餐厅里,常配汤圆、芋圆或椰汁,冷吃清爽如夏风,

热食暖胃似冬阳,外地人来港,不妨钻进街角老铺,

看师傅用竹勺搅着砂锅,听“咕嘟”声里浮起的豆香,那才是活色生香的香港味道。

1927年陈照寰从佛山搬到香港时,用燕窝代乳粉哄富家小孩的“老派浪漫”,

如今成了十一假期外地人抢购的“甜蜜手信”。

张小娴在小说里写过:“接她下班带一盒,她定爱死你”。

这盒米白糕体裹着燕窝丝,像极了港岛老街的烟火气。

它软糯如云片糕,甜得克制,咬开是燕窝的啫喱感混着糯香,不齁不腻。

老师傅手作时,糯米粉与白砂糖在木盆里“谈恋爱”,

燕窝泡发后撕成细丝,像撒星星般搅进粉浆,再倒进抹油的模具,旺火蒸到“边角微翘”。

保质期仅一周,恰似爱情——新鲜时最动人。

十一来港,别空手——带两盒燕窝糕,食得滋味,讲得人情,

这才是港式甜点的魂。

相传清末民初,湾仔码头苦力为解暑气,将豆浆点入石膏,

竟得此嫩滑如脂、豆香四溢的豆花。

如今,它不仅是“植物肉”般补脾益胃的养生佳品,更成了香港甜品江湖的“顶流”。

深水埗公和豆品厂百年老店,仍用电动石磨慢研黄豆,

坚持85℃煮浆、天然石膏点制,每锅豆花需耗时两小时,方得那“吹弹可破”的质地。

湾仔豆花的妙,在于“本味至上”。

不加糖水时,豆香清冽如晨露;淋上桂圆姜汁糖水,又添几分暖胃的烟火气。

最妙是那“滑”字诀——舀起一勺,豆花竟似要“溜”回碗中,入口即化,连齿缝都沾满豆香。

当地人常说:“豆花滑过喉,烦恼全溜走。”

这碗豆花,从湾仔码头到旺角小店,从早茶铺到飞机餐,早已融入香港人的日常。

甜点吃进肚里,故事留在齿间。

你站在霓虹招牌下,咬开蛋挞酥皮时,某个蹲在排档前的影子会和你重叠。

香港的甜从不说大道理,

它只是烫手地、真实地,

把百般滋味揉成一口温热。

等你来尝。