1988 年 1 月 13 日凌晨,台北荣民总医院的病房里,蒋经国的手指在床单上微弱地抽搐。弥留之际,他对着守在床边的家人喃喃吐出三个字:“看错人……” 此时,被他选定为接班人的李登辉,正在病房外的走廊里接听电话,声音平静得像从未有过波澜。

没人能想到,这个靠种植防风林起家、在蒋经国面前永远躬身聆听的 “老实人”,会在短短几年内彻底颠覆蒋家经营半个世纪的统治,成为台海局势的 “破局者”。

蒋经国晚年最痛的,是没能培养出合格的家族接班人。1975 年蒋介石去世时,他曾对着父亲的遗像承诺:“会让蒋家子孙守住台湾。” 但现实给了他一连串重击。

长子蒋孝文是最早被寄予厚望的。这个从小在士林官邸长大的 “长孙”,12 岁就被送去美国军校,却在 20 岁那年因飙车撞翻路边摊位,还在酒吧与人争执时开枪打伤侍者。更致命的是他染上酗酒恶习,30 岁时因酒精中毒昏迷,虽保住性命却成了植物人,54 岁去世时,连一次完整的政治会议都没参加过。蒋经国每次去医院探望,都会摸着他的手叹气:“这孩子,被我们宠坏了。”

次子蒋孝武曾被当作 “Plan B”。他从德国军校毕业,回国后进入情报系统,30 岁就当上 “国安会秘书”。但 1984 年的 “江南案” 彻底毁了他 —— 作家江南(刘宜良)因撰写《蒋经国传》揭露蒋家秘辛,在旧金山被暗杀,事后调查指向蒋孝武幕后指使。尽管蒋经国极力撇清,仍挡不住舆论汹涌。蒋孝武被迫辞职,远走新加坡,政治生涯戛然而止。

三子蒋孝勇是兄弟中最稳重的。他从陆军官校毕业,却在一次训练中摔断腿,留下终身残疾,无法承担高强度的公务。后来他转行经商,成了台湾的 “建筑大亨”,却始终没能踏入政坛核心。1996 年他因癌症去世前,曾对朋友说:“父亲从没逼过我,是我自己没这个命。”

还有蒋经国与秘书章亚若生下的章孝严、章孝慈兄弟,因 “非婚生” 身份始终被蒋家排斥。章孝严直到 2002 年才改回 “蒋” 姓,那时蒋家早已退出权力中心。1985 年,蒋经国在一次家庭聚餐上看着满堂子孙,突然对身边的宋美龄说:“蒋家的事,以后怕是指望不上他们了。” 这句话,成了他转向家族外寻找接班人的开端。

蒋经国选李登辉,起初并非偶然。1970 年代的台湾,社会矛盾已暗流涌动 ——“外省人”(1949 年迁台者)占据统治核心,“本省人”(台湾本土居民)虽占人口多数,却在官场、经济领域处处受限。1979 年中美建交后,台湾面临巨大国际压力,蒋经国急需一个能 “平衡省籍矛盾” 的人物。

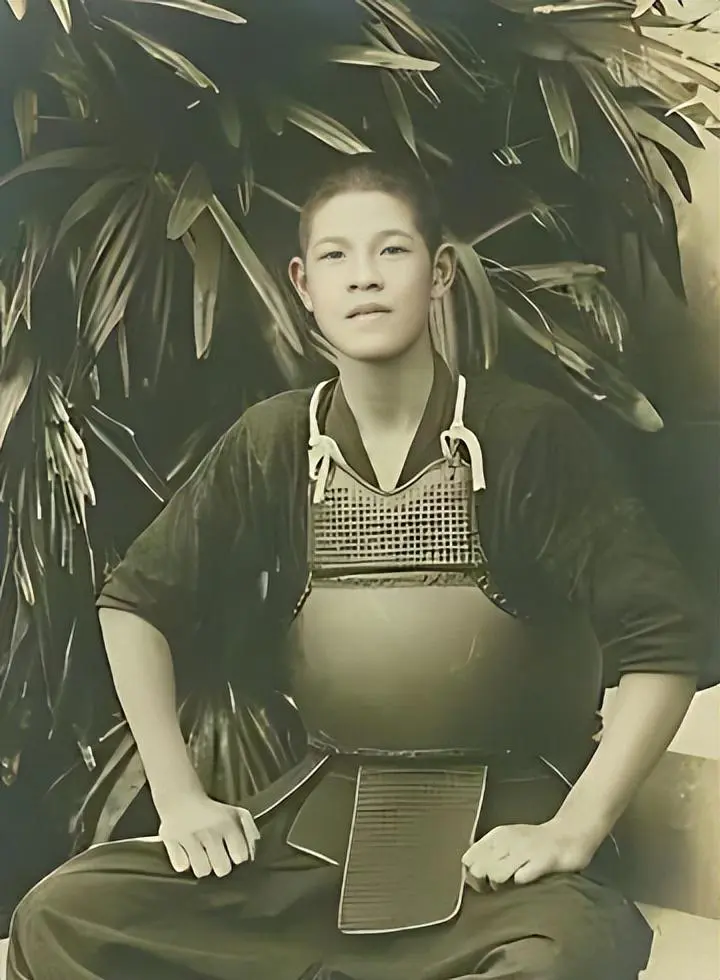

李登辉恰好踩中了所有 “标准”。他是台湾本土客家人,出生在新北市的农民家庭,早年留学日本、美国,既有 “学者光环”,又没有深厚的政治背景。更关键的是,他懂农业 ——1971 年从美国康奈尔大学毕业后,他在金门种植防风林,用科学方法解决了当地风沙侵蚀问题,这份 “务实” 被蒋经国看在眼里。蒋经国对李登辉的栽培,带着 “手把手教” 的耐心。1978 年李登辉刚任台北市长时,蒋经国特意让他负责 “下水道改造”。当时台北市民最头疼的是雨天积水,有次暴雨淹了半个城,议员在议会拍着桌子骂。李登辉带着工程师在街头蹲了三个月,白天测水流、晚上画图纸,最终用 “分流式管道” 解决了问题。有市民拍着他的肩膀说:“李市长不像当官的,倒像个修水管的。” 这话传到蒋经国耳里,他笑着说:“能修水管,才能管城市。”

1981 年李登辉升任台湾省主席后,又推动 “八万农业大军” 计划 —— 组织农民学习现代农业技术,把传统稻田改造成果园、鱼塘。那时他常穿着胶鞋下田,裤脚沾着泥就跟农民聊天,蒋经国看了汇报照片后说:“这个人能接地气。”

更让蒋经国放心的,是李登辉的 “低姿态”。两人每周都在 “经国书房” 见面,李登辉永远拿着笔记本低头记录,从不对蒋经国的意见说 “不”。有次讨论农业转型,蒋经国说 “该引进日本温室技术”,李登辉当场点头:“总统看得远。” 转头却对幕僚说:“老人家不懂,日本技术不适合台湾气候。” 这种 “当面顺从、背后保留” 的本事,让他在蒋经国面前装了十年 “老实人”。

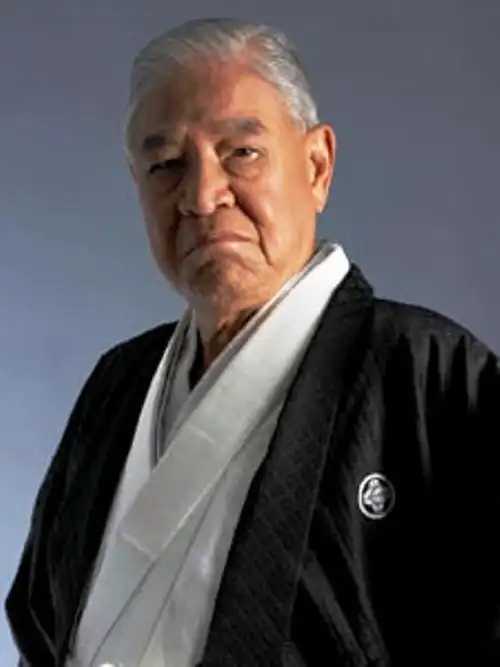

1984 年,蒋经国力排众议,提名李登辉为 “副总统”。提名会上,有元老质疑:“他是本省人,会不会……” 蒋经国打断说:“台湾是台湾人的台湾,也是中国人的台湾。他能团结人。” 那时的他不会想到,这个 “团结人” 的选择,会在四年后彻底失控。

1988 年 1 月 10 日,蒋经国已进入弥留之际。他躺在病床上,拉着李登辉的手问:“宪政改革的事,你怎么看?” 李登辉弯腰回答:“总统安心养病,其他事我来处理,一定按你的意思办。” 这句话让蒋经国皱了皱眉 —— 他原本想听到具体的规划,而非一句 “敷衍”。但此时的他已无力深究,三天后便溘然长逝。

李登辉上位后的第一个动作,就是撕掉 “伪装”。他表面延续蒋经国的政策,暗地里却开始布局:先是把蒋家亲信从要害部门排挤出去,换上自己的人马;接着推动 “宪政改革”,废除 “临时条款”,一步步削弱国民党的集权统治。1990 年,他在 “国大” 选举中用 “劝退”“施压” 等手段逼退对手,坐稳了 “总统” 位置。

最让蒋家无法接受的,是他对 “一个中国” 原则的背叛。蒋经国一生坚持 “反攻大陆”(虽不切实际,但始终认同 “一个中国”),而李登辉在 1999 年公然抛出 “两国论”,声称 “台湾与大陆是特殊的国与国关系”。此时蒋孝勇(蒋经国三子)已病重,他躺在医院里看着电视,气得拔掉输液管:“这个人,根本就是骗子!”

李登辉的 “台独” 倾向,早有伏笔。他早年在日本留学时,用的名字是 “岩里政男”,接受过完整的皇民化教育。1995 年他偷偷参拜靖国神社,对日本右翼说:“我的两个哥哥都死在日军里,这是武士道的荣耀。” 这种对侵略者的认同,与蒋家 “抗日” 的历史底色完全对立。

更讽刺的是,李登辉早年曾加入共产党,写过《中国农村复兴计划》,字里行间都是 “建设新中国” 的理想。而掌权后,他却推动 “去中国化”—— 修改教科书、删除 “中国历史” 内容、把 “故宫文物” 称为 “台湾资产”。这种割裂,连他的美国导师都看不下去,曾在采访中说:“他像个演员,永远在扮演别人需要的角色。”

蒋经国选李登辉,其实藏着一个深层目的 —— 终结 “蒋家独裁”。他深知 “家族统治” 已不合时宜,想通过 “本土化” 改革让国民党 “续命”。1986 年他宣布 “解除戒严”,开放党禁、报禁,就是想打造 “民主形象”。而选李登辉,既是对 “本土化” 的表态,也是对自己的 “解脱”—— 他不想让儿子们背负 “独裁者后代” 的骂名。

但他低估了李登辉的野心,也高估了国民党的 “纠错能力”。李登辉主政 12 年间,用 “分化”“拉拢” 的手段瓦解国民党:支持 “台独” 势力,纵容 “去中国化”,甚至在 2000 年公开支持陈水扁,直接导致国民党失去政权。2005 年,蒋孝严在接受采访时说:“父亲想的是‘改革’,没想到引来‘革命’。”

那些李登辉早年做的 “实事”,后来都成了他的 “政治资本”。台北的下水道至今还在使用他当年设计的管道,金门的防风林已长成参天大树。有台湾学者说:“他修的下水道能排水,却排不掉他给台湾挖的‘政治陷阱’。”

2020 年李登辉去世时,台湾舆论对他的评价早已两极 —— 有人说他 “推动民主”,有人骂他 “分裂国家”。而蒋家后人大多远离政治:蒋孝勇的儿子蒋友柏成了设计师,开了家文创公司,他在采访中说:“历史的事,交给历史评说。我们只想做普通人。”

回望 1988 年那个清晨,蒋经国临终前的 “看错人”,更像一声对历史的叹息。他想在 “家族传承” 与 “社会变革” 中找平衡,却最终被时代的暗流裹挟。