印度三军将领联合发表“胜利宣言”

5月11日,新德里军事总部举行新闻发布会。

空军元帅巴蒂在发布会上宣称所有飞行员安全返航,这一表述迅速成为印度媒体争相报道的焦点。

与1999年卡吉尔冲突中飞行员被俘的国家耻辱相比,这次印度空军似乎完成了一次零伤亡的完美行动。

同时,巴蒂关于击落巴基斯坦战机的模糊陈述,既不提供具体数字,又不否认战果,为印度方面留下了战略解释空间。

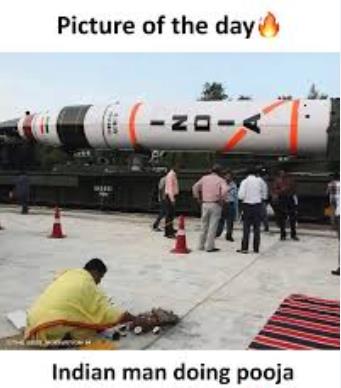

陆军中将盖伊展示的卫星图像和作战地图,重点强调了对穆里德克虔诚军基地等恐怖设施的精准打击。

这位在克什米尔地区拥有丰富作战经验的军官,通过技术性描述成功转移了国际社会对平民伤亡争议的关注。

海军中将普拉莫德则揭示了印度海军在阿拉伯海的全面部署,这一战略安排有效切断了巴基斯坦可能的海上反制路径。

三军将领的协同叙事构建了一个完整的胜利框架:空中全面控制,陆地精准打击,海上战略封锁。

他们用统一口径和自信姿态,向国内外传递了明确信息:印度已经实现战略目标,保持了军事优势,维护了国家尊严。

“双赢”背后,信息如何被操控?

现代冲突中,媒体战线往往比实际战场更为决定性。

《印度时报》和《印度教徒报》等权威媒体反复强调行动的反恐性质,将其定位为针对恐怖组织而非巴基斯坦国家的精准行动。

印度电视频道播放了模糊的打击画面和军方提供的短视频,营造出手术刀般精确的行动形象。

《黎明报》和Geo电视台大量播放被炸毁的清真寺和民居画面,强调平民伤亡情况,引发国内强烈愤怒情绪。

巴基斯坦军方声称印度袭击造成31名平民死亡,包括多名妇女儿童,这一数字在国际媒体上得到广泛引用。

社交媒体成为了信息战的主战场。

双方都利用精心挑选的图像和视频片段佐证自身说法,导致大量未经验证的信息在网络空间流传。

最引人注目的争议点围绕军事损失展开。

巴基斯坦方面宣称击落五架印度战机并展示所谓坠机残骸的图像。

平民伤亡问题成为信息战中的核心争议。

印度官方坚持声称仅针对恐怖组织基础设施进行精准打击,未攻击任何平民或宗教场所。

然而,国际人权组织的初步调查显示,巴控克什米尔和旁遮普省确实有清真寺被炸毁并导致平民伤亡。

这些报告在国际媒体上得到广泛传播,但在印度国内几乎不见踪影,形成两套截然不同的信息生态。

三军将领的联合新闻发布会正是在这一背景下举行的,其核心目的在于重新掌握叙事控制权,特别是在国际舆论对行动精准性提出质疑之际。

将领们的协调一致表现和从容自信态度,向国内民众传递了明确信息:印度已实现军事目标,保持战略优势,捍卫了国家尊严。

国际社会如何调停印巴危机?

印巴冲突升级期间,国际社会也成为各方势力角逐的新舞台。

这种表面矛盾的立场实则反映了特朗普政府的务实外交——公开淡化直接介入,同时在幕后积极推动调解。

国务卿鲁比奥成为美国外交努力的主要执行者,与印巴两国安全官员进行密集沟通,敦促保持沟通渠道畅通并避免局势升级。

欧盟对印度的批评立场则更为鲜明,高级外交官呼吁印方保持克制并遵守国际人道法,暗示对空袭造成平民伤亡的关切。

这一表态在新德里引发不满,印度外交部回应表示欧盟应当首先谴责恐怖主义而非指责受害国家。

意外的是,沙特阿拉伯和土耳其在危机调解中发挥了关键作用。

沙特外交大臣紧急访问伊斯兰堡,土耳其总统与莫迪进行长时间通话。

这两个传统上与巴基斯坦关系更密切的国家选择扮演调解者角色,反映了中东地缘政治微妙变化——沙特和土耳其正寻求与印度发展更平衡关系,同时维持与巴基斯坦的传统友谊。

联合国秘书长古特雷斯警告冲突可能带来灾难性后果,呼吁最大限度克制。

然而,安理会未能就危机发表一致声明,主要原因在于常任理事国分歧——法英支持明确谴责恐怖主义同时呼吁克制,中国则主张平衡提及克什米尔问题的根源性解决。

最终,在多方压力和调解下,印巴双方同意于5月10日下午5点实施停火。

对国际社会而言,这是多边外交成功案例;可对印度国内民众而言,则是“印度军事力量迫使巴基斯坦屈服”的结果。

三军将领联合发布会恰到好处地强化了后一种解读,使印度民众坚信:无论国际评价如何,印度在这场冲突中赢得胜利。

参考资料: