《甄嬛传》弹幕喧嚣已过十年,年轻人在这部“职场指南”里究竟觅得了啥

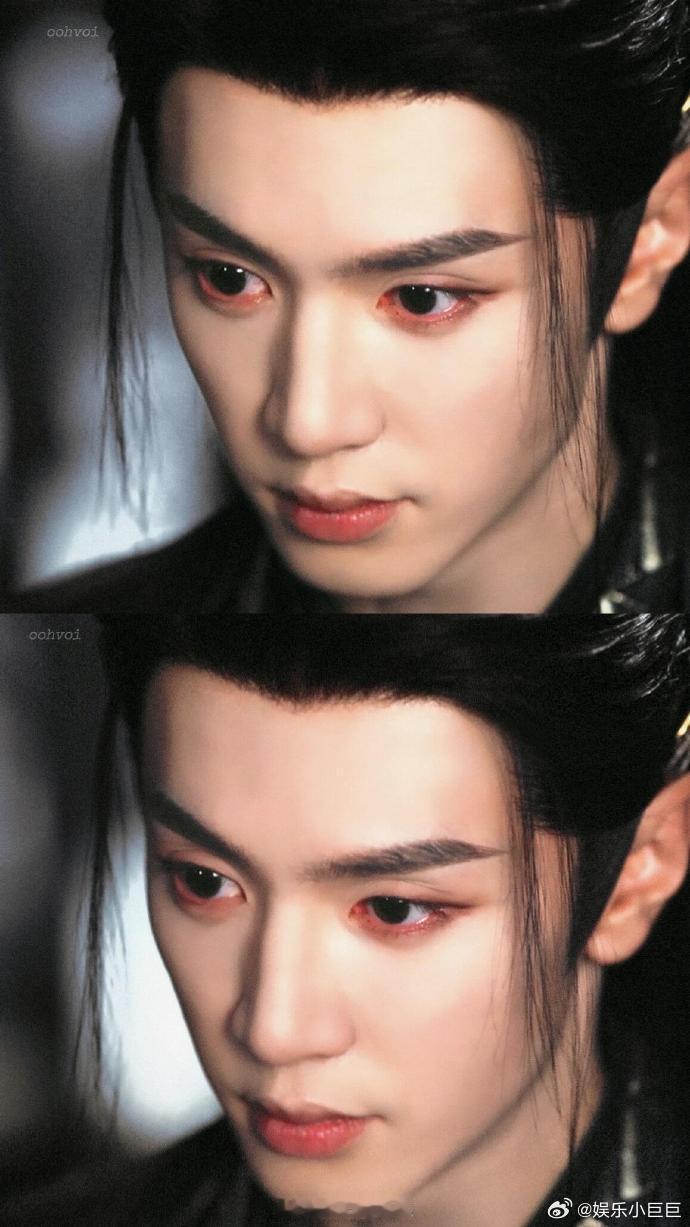

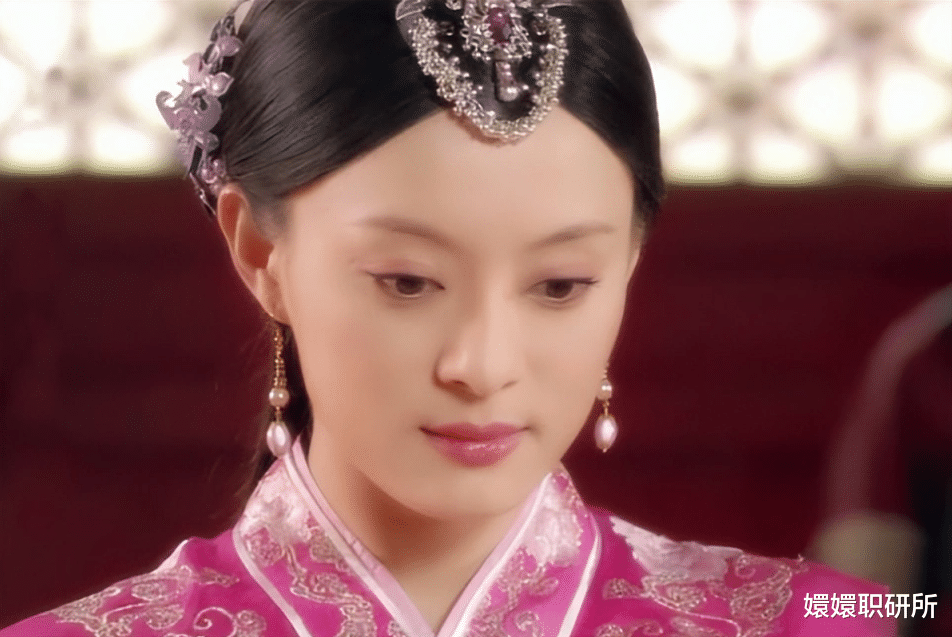

半夜3点的大学宿舍里,手机屏幕把几张年轻的脸给照亮了,她们在仔细地剖析《甄嬛传》中华妃翻白眼时那很细小的神情,一帧一帧地看着呢。

豆瓣小组“甄学十级学者”新出的考据帖下面,有人拿管理学来剖析皇后“打胎小队”的KPI考核,而且还有人把安陵容的“酸黄瓜催吐”诠释成当代身材焦虑的隐喻。

当“打工人”成为被商业吸纳进去的娱乐标志时,当职场上那些晦涩难懂的话语在减轻着青年真实的困境时,有一本名为《“甄学”亚文化社群研究》的学术著作悄然走红起来——它把百万年轻人借助经典剧集来构建精神上的理想世界的秘密给揭开了。

---

一、台词即暗号:解构经典中的身份密码

“那年杏花微雨,你言你乃果子狸”此《甄嬛传》经典台词于书中被赋予新释

研究者察觉,当00后实习生把咖啡递给上司时,说着“娘娘的东阿阿胶熬好了”,竟就这么拉近了职场距离,而且还完成了亚文化圈层的身份认证。

这一重新构建就像B站的弹幕把“囍”字扩展成了情感共鸣的符号,弹幕池里飘过的“翠嘴打烂她的果”早就不再跟剧情本身有关了,变成了年轻人用来对抗职场PUA的一种带有武器性质的表述。并且这种现象实际上是把特定的文化元素以不同的方式融入到了当代年轻人的生活抗争情境当中。

书里针对“甄学黑话”展开了三层深入的剖析:甄嬛所说的“逆风如解意”,被解读为在职场中得明白隐忍的智慧;皇后讲的“臣妾做不到”,变为了抵御那些没有效果的加班的保护措施;就连浣碧那斜视的表情,也在社交媒体的表情包里成为了对阶级的一种嘲讽。

这个解构其实就是年轻人借助文化模因(Meme)来争取话语权啦——在现实当中呢,“打工人”这个标签硬是被赋予了积极的能量,而在虚拟世界里,“本宫”反倒变成了更加自由自在的身份象征呢。

---

二、旗头配铆钉:视觉重构中的抵抗美学

成都某亚文化展的T形台上,戴着点翠旗头的女孩,蹬着马丁靴登台,从旗袍开衩处,能瞧见哥特风纹身。书里所收录的这类事情,展现出更深刻的反抗:商业资本将“蟳埔簪花”打造成网红打卡的玩意儿之时,年轻人却把传统元素变为了身份宣言。

作者借“压板头饰实验”来佐证此观点:有位创作者把《甄嬛传》里的钿子和废旧电路板相结合,做出了个赛博朋克风格的头饰。

这种看起来,特别荒诞的混合搭配,其实是一种,对文化阶层的突破举动——就如同视频博主,把太极服改成了,那种蓬蓬裙的样子,把学士服染成了,蛇纹青色。

在“老年旗袍”与“亚文化”相互碰撞的过程中,县城里的奶奶讲“丫头年轻了二十岁”,这比起任何学术理论都更加精准地触碰到了身份认同的本质:所谓的归属感,就是在没有被界定的地方找到属于自己的位置。

---

三、从“打工人”到“本宫”:身份转变里的阶层觉醒

书里面最尖锐的观点,主要体现在对“打工人”这种说法的对比分析当中。

那些白领们以一种调侃的口吻说自己是“金融民工”的时候流水线工人M17直接说道:“我们这些靠体力挣钱的,才算是真正的打工的人。

”这样的对比把“甄学”群体的特殊意义给凸显出来了:在这个通过网络构建起来的像宫廷一样的职场环境里,外卖小哥和搞投资的高手能够利用“嫔妃升职记”这样一套话语,达到平等交流的目的

这种跨越了不同阶层所产生的共鸣,就好像“打工人”这个词曾经在一段时间里凝聚起来的那种共同认知一样。

书中叙及某工厂读书会情形——女工们探讨“安陵容缘何非死不可”之际有人蓦地哽咽道:“咱车间也存在这类打小报告的人!

“当现实里的劳资矛盾被娱乐化给消解掉,亚文化社群反倒成了能清醒认知阶层差异的一方飞地而且居然让这亚文化社群有了这般审视阶层差异的独特态势

经典重构的关键要点,便是让年轻人,能够在文化的大环境中,映照出真实的生活情形。

---

(结尾)

合上这本墨绿的学术著作,窗外的城市正被“早安打工人”的LED广告给照着呢。

或许就如同鲍曼所说的那样,现代人类的身份就像是在流动的液体一样。当商业的大潮把各种亚文化全都卷入到消费主义的旋涡之中时,那些依靠《甄嬛传》搭建起来的精神避难所最终还是会沉入水底。

本文系作者 90% 以上原创内容,仅少量资料经 AI 辅助整理,且已由本人逐字复核把关;所用图片均为实拍或 AI 原创,确保版权无虞。全文旨在传递正向价值,无任何低俗或不良导向,敬请知悉。

![小Hang挺腼腆,多尬聊几句才引导他多说几句[笑着哭]专访明晚发英雄联盟s15](http://image.uczzd.cn/12951207517721460638.jpg?id=0)

![肖战工作室直播出图,居家的纯黑套装!超帅[爱心][爱心]](http://image.uczzd.cn/1493538102301508608.jpg?id=0)