银河系是人类认识宇宙的家园,而恒星的诞生区域,更是孕育新生命的神秘之所。不过这些区域,常常被较为厚重的气体以及大量的尘埃所遮蔽,进而阻碍了人类对于恒星形成这一过程的深入认知。

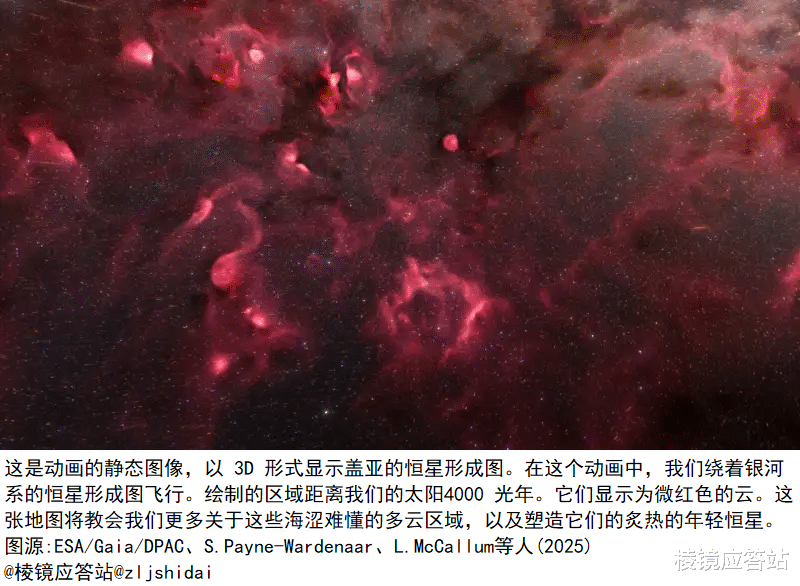

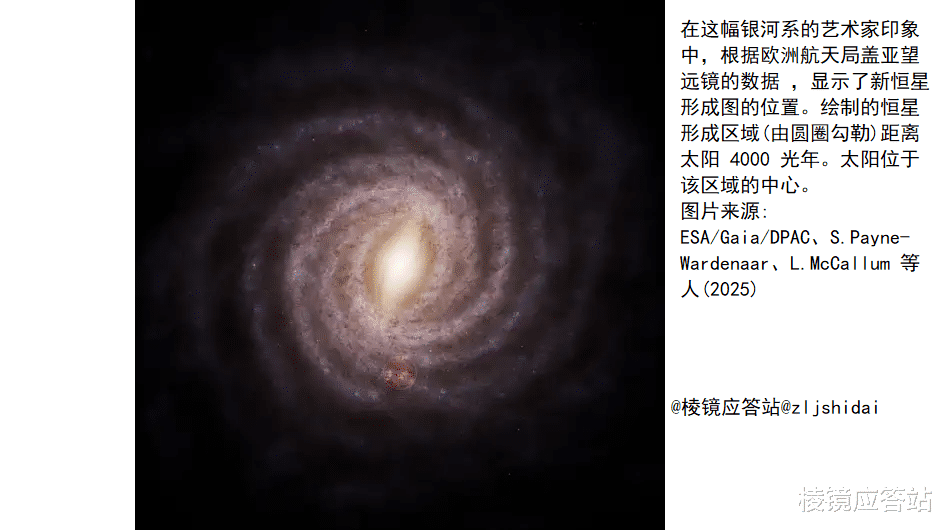

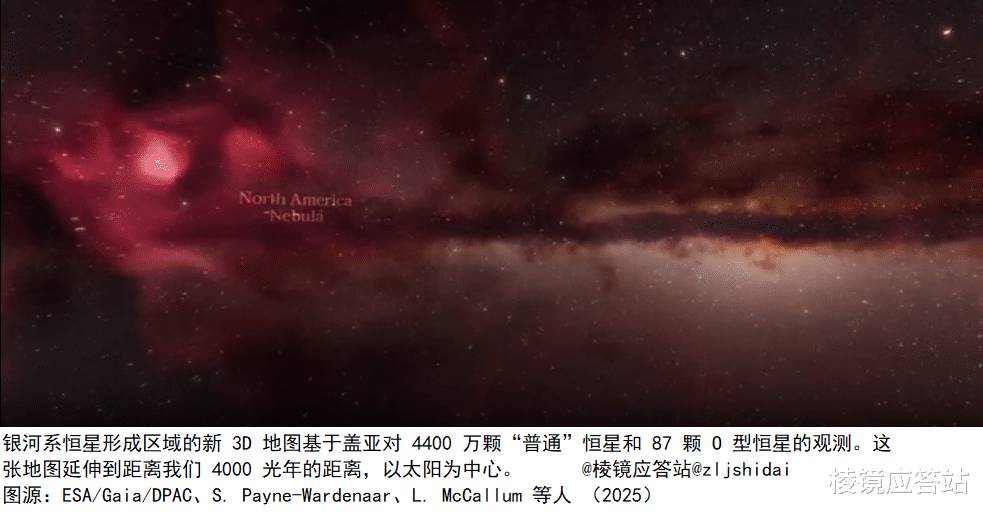

这几天欧洲航天局的盖亚(Gaia)空间望远镜数据被圣安德鲁斯大学LewisMcCallum团队利用,首次绘制出覆盖4,000光年范围内的银河系恒星形成区域三维地图,囊括了4,400万颗恒星。

这项突破性成果已在《皇家天文学会月刊》正式发表,表明银河系恒星形成的研究全面进入全新阶段。

这项制图工程的关键,在于利用盖亚望远镜,丰富且精准的测量数据。盖亚自2013年发射以后,持续地观测了大约20亿颗恒星,精准地测定了它们的位置,以及距离、速度和化学组成等方面的信息,为银河系的多维空间结构提供了未曾有过的细致入微的细节。

McCallum团队,基于这些数据,突破性地揭示了,恒星形成区的三维分布,这是以往二维投影图,所无法实现的深度飞跃。通过精确定位,恒星及其运动轨迹,科学家得以识别出隐藏在厚重星云背后的恒星群,精细地描绘这些新星诞生地的空间结构。

恒星形成区,通常被分子气体以及尘埃云厚实地包裹着,传统的观测,难以穿透这些物质,从而使得恒星的孕育地,长期处于模糊难明的状态。此次三维地图,不仅显著地提升了空间分辨率,还将不同恒星形成区的规模、形态以及演变特征进行了量化。

研究指出,这些区域内恒星的年龄、质量分布及其运动状态,为理解恒星生命周期开辟了新的视角。除此之外,McCallum项目与其余多波段巡天项目数据相结合,补足了纯光学观测的盲区,带来对恒星形成环境更综合的认识。

这项成果意义重大,因为它为深入全面探索银河系整体结构的演化历程提供了坚实可靠的数据支撑。在恒星形成机制尚存诸多未知的当下,McCallum团队的工作突破了观测限制,赋予天文学家前所未有的分析“望远镜”。

专家们普遍认为,此类详细的3D制图,是银河系“星际生态系统”研究的一个重要里程碑,它促使理论模型更加贴近真实情况,在未来有望推动对星际物质循环以及星系演化机制的更深刻理解。权威学者指出,盖亚望远镜数据的持续积累与McCallum项目的深化,将促进恒星形成理论从假设走向实证时代。

银河系内部,复杂的气体动力学以及恒星诞生的时间节点,将被逐步地解析;各种恒星形成环境的多样性,也会被更为清晰地呈现。这不仅填补了天文学界,长期以来在实测三维结构上的空白,也助力揭示银河系,乃至更大尺度星系的历史轨迹,与未来走向。

欧洲航天局盖亚望远镜与McCallum团队的联合制图项目,是银河系恒星形成领域的一次质的飞跃。它不仅技术较为先进,数据也颇为详实,更重要的是,为理解恒星的诞生、分布以及演化,开辟出了一条崭新的路径。

未来随着观测技术的更新以及多学科的融合,这种3D制图,将成为解开宇宙结构与生命起源之谜的重要工具。正如LewisMcCallum所言,“揭开隐藏星区的面纱,就是打开通向宇宙深处的一扇窗。”对恒星形成本质的探索,也正在这扇窗后持续延伸。

对于科技爱好者、天文研究者乃至大众而言,此番进展无疑注入无限期待与想象。银河系的星光,灿烂无比,不止于那广袤的天幕之上,更在于我们对其诞生奥秘的一步步揭示之中。下一个恒星的诞生之地,或许正静静等待着新的技术与全新的视角,继续书写这场跨越光年的壮丽宇宙史诗。继续予以关注,科技的星辰之路,永远没有尽头。

声明:本文的内容90%以上为自己的原创,少量素材借助AI帮助。但是,本文所有内容都经过自己严格审核。图片素材全部都是来源真实素材简单加工。所写文章宗旨为:专注科技热点的解读,用简单的语言拆解复杂的问题,无低俗等不良的引导,望读者知悉。

数据来源:文中数据依据欧洲航天局盖亚空间望远镜数据及Lewis McCallum领导之三维制图项目最新研究成果,辅以《皇家天文学会月刊》权威论文和多位天文专家观点。