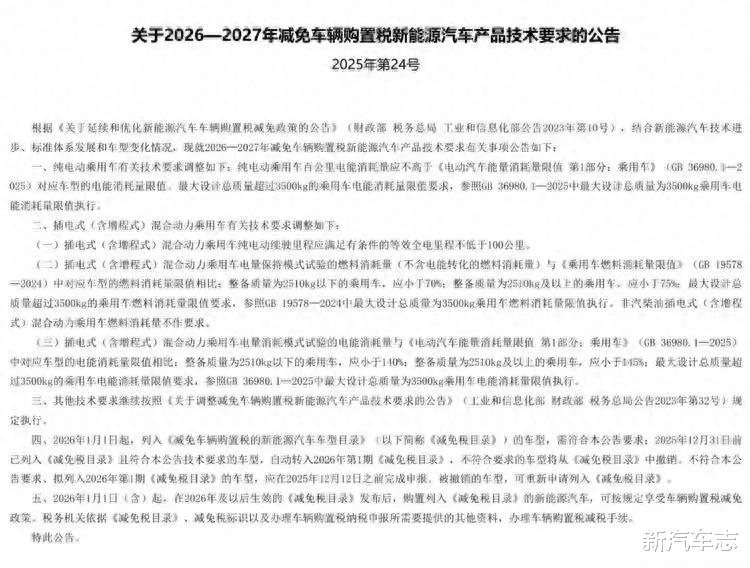

2025年10月9日,工信部、财政部、税务总局联合发布公告,调整 2026—2027 年新能源汽车购置税减免的技术要求,明确享受减免的技术门槛。

2026 年1月1日起,购置列入当期生效《减免税目录》的新能源汽车,可享受购置税减免;税务机关依据目录、减免税标识及申报资料办理减税手续,具体技术要求如下:

首先看纯电乘用车,百公里电能消耗量需不高于 GB 36980.1—2025 对应车型限值;最大设计总质量超 3500kg 的,参照该标准中 3500kg 车型限值执行。

相对来说,插电式(含增程式)混合动力乘用车的要求就比较高了,需要符合:

纯电动工况下,续驶里程需满足 “有条件的等效全电里程不低于 100 公里”;

电量保持模式燃料消耗量(不含电能转化部分):整备质量 2510kg 以下车型<GB 19578—2024 对应限值 70%,2510kg 及以上车型<75%,总质量超 3500kg 的参照 3500kg 车型限值,非汽柴油车型无此要求;

电量消耗模式电能消耗量:整备质量 2510kg 以下车型<GB 36980.1—2025 对应限值 140%,2510kg 及以上车型<145%,总质量超 3500kg 的参照 3500kg 车型限值。

(按照这个要求,拿整备1800kg的车型举例,馈电油耗要低于5.3 L/100km,纯电能耗要低于22.8 kWh/100km,显然对增程车企提出了更高的要求)

对于,其他电车来说,技术要求仍按 2023 年第 32 号公告执行。

30万元开票价,将成涨幅分水岭在此前,相关部门已公布从2026 年1月1日起,新能源汽车购置税不再实行全额免税,改为减半征收,实际税率降至 5%,但有一项关键限制 —— 每辆车的减税额最高不超过 1.5 万元,这宣告长达11年的全免税时代彻底落幕。

此次公布《减免税目录》,是对前者的补充——只有上了该目录的车,才有有资格享受“减半征收”政策,否则会按全额征收购置税处理。

一旦上了目录,那3万元开票价,就是明年新政的分水岭,不同价位车型缴税规则不同:

30 万元及以下车型:直接按 5% 税率计算缴税。例如,15 万元的车需缴 15 万 ×5%=7500 元,30 万元的车需缴 30 万 ×5%=1.5 万元(刚好达到减税额上限);

30 万元以上车型:按 10% 税率计算后再减去 1.5 万元。例如,50 万元的车需缴(50 万 ×10%)-1.5 万 = 3.5 万元,相比30万元及以下车型,购车成本明显增加。

图片来源于网络

今年买车还是明年买?结合 2026-2027 年新能源汽车购置税减免新政,不少消费者陷入 “现在买还是等明年” 的纠结。政策红利、产品技术、预算成本三个维度,其实有不同的考量:

冲末班车:刚需可抓紧上车

对有明确购车刚需的消费者来说,2025 年底前是享受新能源汽车全额免购置税的 “最后窗口期”,这一优势在中高价位车型上体现得尤为明显。根据现行政策(2025 年仍执行原有全免税规则),以一辆 30 万元的新能源汽车为例,全额免缴购置税后,可直接节省 1.5 万元。

等等党:押注 2026 年技术升级

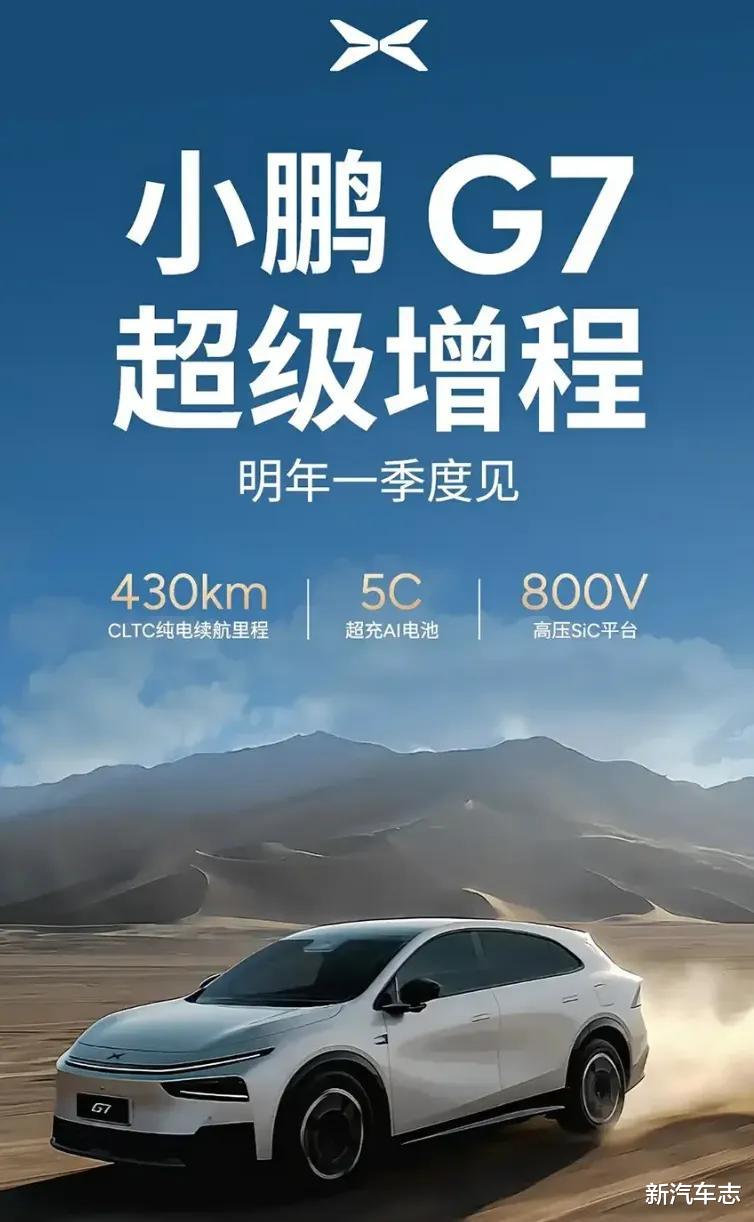

选择 “等明年” 的消费者,核心考量是 2026 年新能源汽车产品力可能迎来显著提升。从行业技术趋势来看,800V 高压平台有望加速普及 —— 相比目前主流的 400V 平台,800V 平台充电速度可提升 50% 以上,30 分钟内即可实现从 30% 到 80% 的充电,大幅缓解续航焦虑;同时,新电池技术(如更高能量密度的磷酸铁锂电池、硅基负极电池等)可能逐步落地,不仅能提升车辆续航里程(部分车型或突破 800 公里),还能优化电池安全性和寿命。

小众、低技术电车品牌即将加速退市

2026—2027 年新能源汽车购置税减免新规落地,以更高电能消耗限值等技术门槛重构市场格局,小众电车品牌则会加速滑向退市边缘。这些品牌本就深陷技术空心化困境,三电系统与智驾技术多依赖外购,研发投入占比严重不足,难以满足新规对电池管理效率、整车轻量化的硬性要求。而在购置税不再免费的大环境下,面对之后的“价格战”,也没有一战之力。

与此同时,头部品牌已率先启动政策兜底,对已经下单但不能年内交付的情况,承诺“厂家出钱”,这种分化下,小众品牌更没优势,预计行业洗牌将比2024年更迅猛,市场向技术龙头和资金龙头的集中趋势已不可逆。

写在最后

电车品牌如雨后春笋、乃至野蛮生长的时代即将落幕,电车的增量市场也将彻底变为存量市场,对于消费者来说,“只有价格能打却不能保证安全”的新能源车将会越来越少,也算有失必有得。