在全球人才竞争与流动日益加速的背景下,留学已成为增强个人就业竞争力与拓宽职业发展通道的重要战略选择。留学不仅是学术的延展,更是职业的更高起点。在英国文化教育协会考试部主办的“Synergy共赢”合作伙伴年会上,上海教育国际交流协会秘书长李维平发表了题为《留学与就业》的演讲。他结合多年国际教育实践经验,深刻解析了留学规划与就业竞争力的双向赋能逻辑,并探讨如何以全球化视野布局职业未来。

国家方针引领下的

留学规模变迁与结构优化

中国自1978年启动改革开放以来,始终在国家方针指引下推进出国留学工作。截至2019年,各类留学人员累计已超过656万人次,逐步形成“支持留学、鼓励回国、来去自由、发挥作用”的16字政策方针。李维平指出,这一方针将留学视为利国利民的重要事业,为其稳定、健康发展提供了制度保障。

近年来,留学规模变化明显受到政策与环境的影响:2017至2019年出国人数持续增长,2020年受新冠疫情影响出现回落,之后逐步恢复,至2022年已回升至66.52万人,2023年预计接近70万,基本恢复至疫情前水平。这一趋势直观展示了出国留学基本盘的韧性,在国家政策鼓励和供需因素驱动下,中国出国留学人数长期保持高位,日益呈现出更加多元的格局。

具体来看,中国出国留学主要分为国家公派和自费留学两大类。2023-2024年,国家公派出国录取人数约4万人,主要派往俄罗斯、英国、美国、德国、澳大利亚、新加坡、加拿大、日本、法国、意大利等发达国家。值得注意的是,公派留学的专业布局紧密围绕国家战略方向,主要集中于外语语言文学、计算机科学与技术、临床医学、土木工程、机械工程、材料科学与工程、生物学、化学、数学、教育学、应用经济学、控制科学与工程等关键领域,充分体现出国家对高层次人才培养和基础学科发展的战略性扶持。

相较之下,商科管理等专业在公派资助中占比有限,因此更多学生选择通过自费途径完成相关领域的学习。与国家公派相比,自费留学显示出更强的市场导向性,申请者在商科、艺术、社会科学、电子信息、法学等方向分布较为集中,从而与公派留学形成有效互补,共同构建起多元化的国际人才培养格局。

留学趋势的转变:

低龄化趋势和学科结构优化

李维平指出,上世纪90年代,许多学生是因高考失利而选择出国留学,如今,留学群体的结构正在发生显著变化。越来越多学业优秀的学生在高中甚至更早阶段就主动规划留学路径,将其视为个人发展的重要选择,这一转变也推动了留学低龄化的趋势。

根据英国私立学校委员会(ISC)统计,中国已成为英国中学阶段国际生的最主要来源地,在英国私立学校就读的中国中学生人数为18,256人,远超排名第二的印度(2,028人)。同样,在美国K12阶段的国际学生中,中国学生的数量也位居首位。较早融入海外教育环境,使这部分留学生在进入大学后表现出更强的适应能力,并在就业市场上展现出显著高于仅在国外攻读研究生群体的竞争力。

与低龄化并行的是留学学科选择的结构优化趋势。过去,中国留学生的专业选择以商科、金融与管理类专业为主,近年来,越来越多学生转向与国家战略和产业发展紧密相关的理工科及前沿交叉领域。

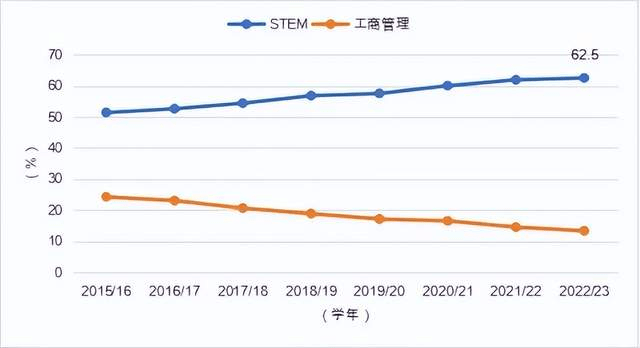

数据显示,自2015/16学年以来,在美国攻读STEM专业的中国留学生比例持续增加,并于2020/21学年超过60%,2022/23学年达到62.5%,大幅高于国际学生在美留学选择STEM领域的总体水平(55%)。与此同时,中国在美留学生选择工商管理专业的比例逐年减少,从2015/16学年的24.3%逐渐减少至2022/23学年的13.4%。

图片:2015/16~2022/23学年中国在美留学生

就读STEM专业和商科的占比(IIE. Open Doors 2023.)

类似趋势同样体现在英国留学专业选择中,据UCAS统计,2013年42.8%的中国学生被商科录取,而2023年该比例下降至26%。与此同时,创意艺术与设计等领域的中国学生数量大幅上升,成为第四大热门专业类别。

这一转变反映出中国留学生的专业选择正变得更加多元和个性化,不再局限于传统热门领域,而是更多地结合个人兴趣、职业规划与市场需求,不断拓宽自身专业与职业发展的道路。

英国留学升温:

全球化格局下的选择转向

李维平指出,英国长期以来都是中国学生的重要留学目的地。近几年,中国赴英留学生人数保持每年3%-5%的增幅,2022/23学年已达158,335人,即便在疫情背景下仍展现出强劲增长势头。

图片:在英接受高等教育的中国学生总人数及增长率

(Higher Education Student Statistics)

与此同时,全球格局的演变也在深刻影响中国学生的留学选择。截至2024年,中国在美国、英国、加拿大等部分主流留学目的地的国际生源排名已被印度赶超。印度凭借其人口基数和强烈的高等教育国际化意愿,在留学生规模上逐渐占据领先地位。然而,与印度学生主要集中于英语国家的特点不同,中国学生的留学目的地分布日益多元化。近年来,赴马来西亚、泰国等东南亚国家留学的人数持续增长,充分体现出中国学生在海外教育选择上的灵活性与多样性。

中美关系与科技竞争的背景同样推动了中国学生留学目的地的转向。李维平指出,美国对中国学生的背景审查日益严格,部分顶尖高校陆续中止与中国高校的合作项目,整体国际学术交流环境因此受到影响。在此背景下,部分原本计划赴美的中国学生将目标转向英国,也带动了英国高校中国留学生数量的进一步增长。

总体而言,英国留学升温的背后,折射出中国学生在全球化背景下对教育与职业发展机会的灵活调适:既要应对国际局势和政策收紧的挑战,也在主动寻求更为多元的选择。如何趋利避害、顺势而为,已成为国际教育从业者和学生家庭亟需关注的核心议题。

AI与留学:前沿科技带来挑战和机遇

李维平在演讲中指出,人工智能(AI)的迅速崛起,正在重构全球教育和留学格局。AI不仅是科研与产业的前沿领域,更直接影响学生的学科选择、院校评估和留学目的地判断。

从专业选择来看,人工智能的广泛应用催生了“AI+”复合型方向的兴起。医学、金融、法律等传统领域正与AI技术深度融合,形成医学+AI、金融+AI、法律+AI等新型专业,吸引越来越多学生投身跨学科研究。与此同时,翻译和基础计算机科学等容易被AI自动化替代的领域吸引力有所下降,而法律、艺术等强调创造力和人际互动的专业则被视为相对安全的选择。

在国家选择层面,人工智能的全球发展格局凸显出明显的竞争差异。尽管中国在科学与工程博士培养数量上已显著领先,但美国培养的顶尖人工智能博士研究人员数量却比中国多90%。美国拥有大多数顶级人工智能实验室,大多数著名的机器学习模型和基础模型仍在美国训练。但同时,美国对中国学生在STEM领域所设置的一系列限制,正在为中国学者和学生的科研合作与国际交流带来现实障碍。

另一方面,欧洲国家正在积极加码AI教育与科研投入,力图缩小差距。剑桥大学成立了专门的AI学院,牛津大学设立了人工智能教育中心,德国等国也陆续推出相关举措,增强在前沿科技领域的竞争力。这些积极变化不仅为学生提供了美国之外的其他优质选择,也推动了全球AI教育生态的多极化发展。

李维平强调,AI的发展正在重塑留学决策逻辑:学生在选择专业时,应更加注重跨学科能力和抗替代性;在评估学校时,可以重点关注其在AI领域的资源和产业合作情况;在选择留学国家时,则需要平衡AI技术发展水平与政策环境的不确定性。未来中国学生在规划留学路径时,既要顺应人工智能的发展趋势,又要结合自身长远目标,避免盲目跟风,在“跟随技术潮流”与“保持自主发展”之间找到平衡。

海归就业:回流趋势与竞争力

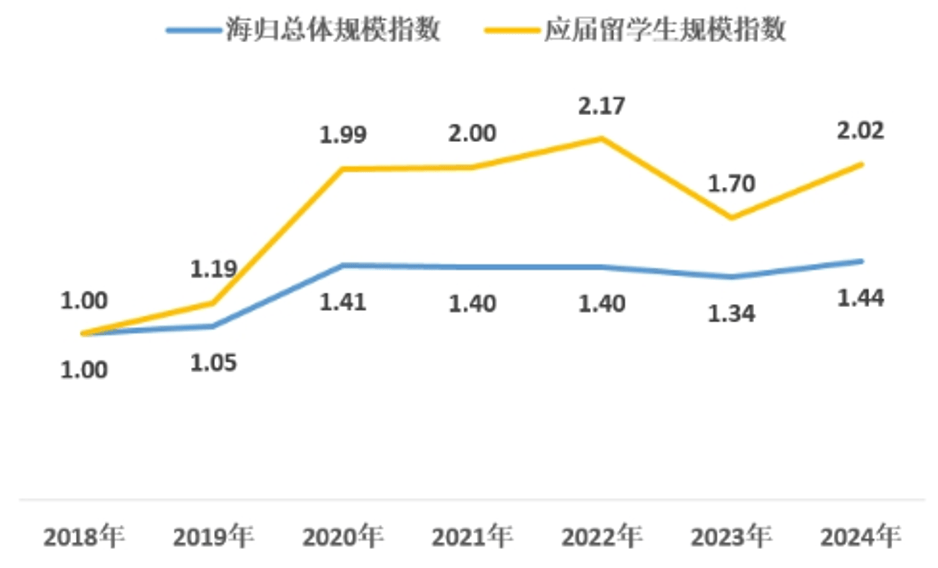

海归群体已经成为中国人才队伍的重要组成部分。根据教育部数据,截至2019年,490.44万完成学业的出国留学人员中,共有423.17万人选择了回国发展。2024年,在国内求职的海归人数较2023年增长7%,达到2018年的1.44倍;其中,回国求职的应届留学生人数较2023年增长19%,达到2018年的2倍,越来越多留学生选择回国寻求就业和发展机会。

具体来看,回国求职留学生的来源国分布呈现出新的特点。英国占比最高,达到39.7%;其次为澳大利亚,占17.1%;美国则占8.6%。从变化趋势来看,亚洲国家的增长最为显著。2024年,来自马来西亚和新加坡的留学生回国求职人数同比分别大幅增长70.5%和34.9%,显示出东南亚留学群体在整体回流大潮中的存在感不断增强。这一变化反映出中国留学生目的地选择的多元化趋势正在延伸至就业环节,回国海归队伍的构成更加丰富,覆盖的国家和地区更加广泛。

李维平指出,国内对海归人才的需求持续上升,岗位数量与薪酬水平同步提升。2024年,海归优先岗位的招聘薪酬达15,440元/月,较2019年增长3,701元,教育培训(32.7%)、咨询服务(9.0%)、互联网/电商(7.1%)等行业成为主要吸纳海归人才的领域。得益于住房补贴、科研经费支持等地方政策和产业转移带来的机会,海归群体前往三四五线城市发展的意愿增长明显,2024 年投递人数同比增速分别为 31.8%、35.7%、35.2%,增速高于一二线城市。国家也于2024年3月出台实施方案,从先进制造、民生服务到中小微企业全面挖潜扩容,并通过稳岗补贴、创业扶持、技能培训等措施优化人才环境。这些举措不仅拓宽了海归就业渠道,也增强了他们在高端制造、信息技术、金融科技等领域的就业竞争力。

调研显示,海归群体对自身国际背景的价值认可度较高,整体心态更趋理性。七成受访者认为“海归身份”在求职中是加分项,六成肯定海外经验对工作有帮助,主要体现在综合能力(25.2%)、业务水平(20.4%)和人际沟通(17.3%)等方面。在薪酬水平上,虽然完全满意的比例仍不高,但2023年认为薪酬“高于预期”的比例较上年提升,四成受访者表示凭借“海归身份”获得了更具竞争力的待遇。可以看出,海归对身份价值与职业发展的认知逐渐成熟,也侧面折射出国内职场对国际化人才的接纳度正在不断提升。

留学与就业:双向赋能,共赢未来

在演讲最后,李维平深刻阐释了留学与就业之间“双向赋能”的内在逻辑与广阔前景:在全球化视野下,留学经历不仅能够显著提升个人的职业竞争力,也为国家发展注入了宝贵的人才资源和战略势能。

首先,高质量的人才回流率与较高的就业满意度,印证了海外培养的国际化人才既具备扎实实力,也饱含家国情怀。他们凭借卓越的专业技能和跨文化沟通能力,在国内高端制造、信息技术、金融服务等关键领域迅速适应并发挥重要作用,赢得了市场的广泛认可。

其次,留学生展现出的专业学科优势与综合能力,使其成为推动产业升级与创新发展的重要力量。海外求学经历所锤炼出的独立精神、创新思维与国际视野,构成了他们在职场中的核心竞争力。这种“真正的国际视野”并非停留在口号,而是通过切实的学习与历练获取的长远财富。

最后,国家“支持留学、鼓励回国、来去自由、发挥作用”的方针政策,为留学事业的长期健康发展提供了根本保障。留学不仅是个人成长的阶梯,更是促进中外文化交流、增进国际理解与和平的重要纽带。推动全球学生的双向流动,既是中国教育对外开放的必由之路,也是为世界贡献智慧、培养未来领袖的关键路径。

展望未来,中国留学事业将继续在机遇与挑战中前行。对于国际教育从业者而言,关键在于坚定信心、提升能力、把握趋势,在全球化浪潮中实现行业价值与国家发展的同频共振。唯有持续推动更深层次的开放与交流,才能让留学真正成为赋能个人、贡献国家、连接世界的伟大事业。

评论列表