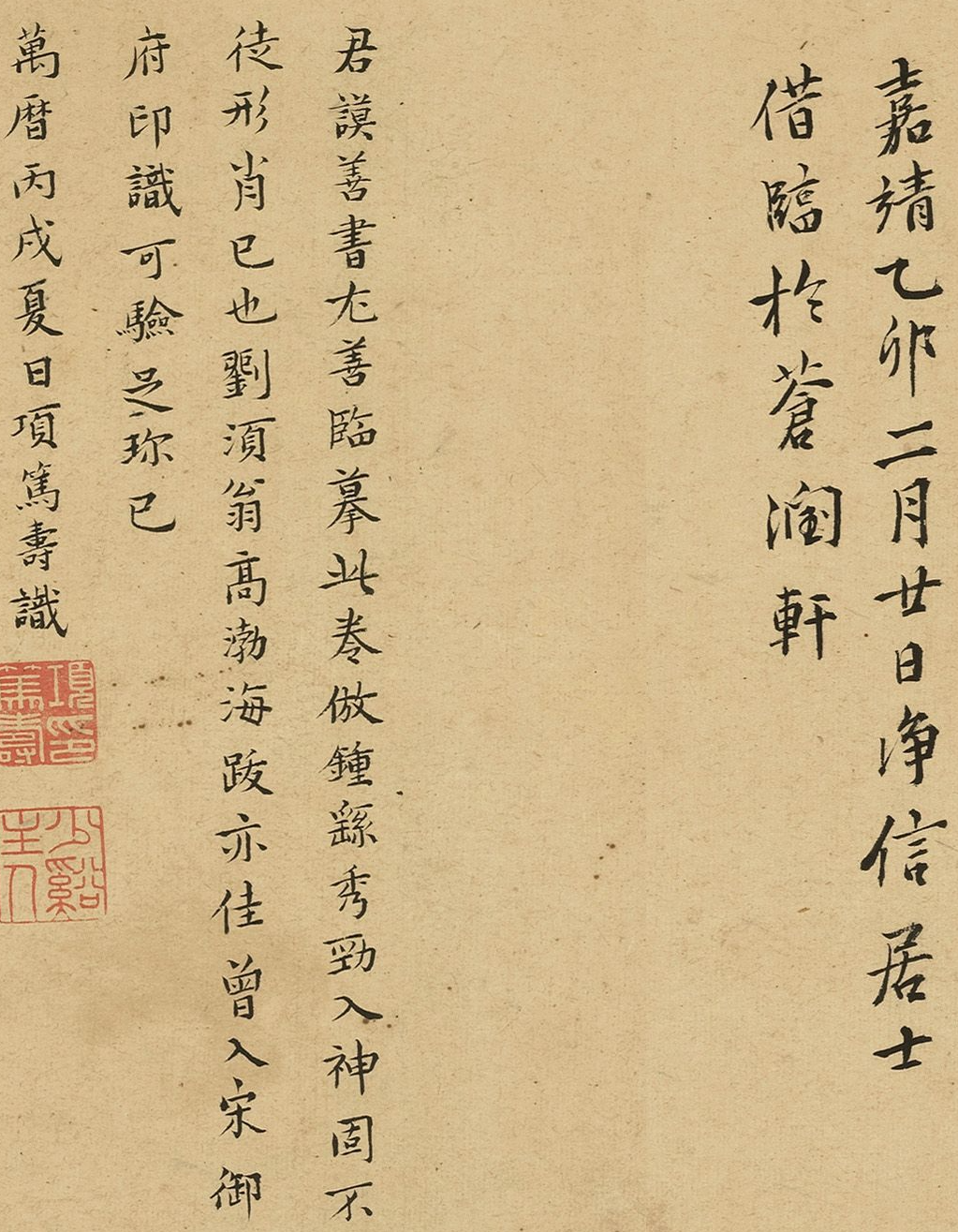

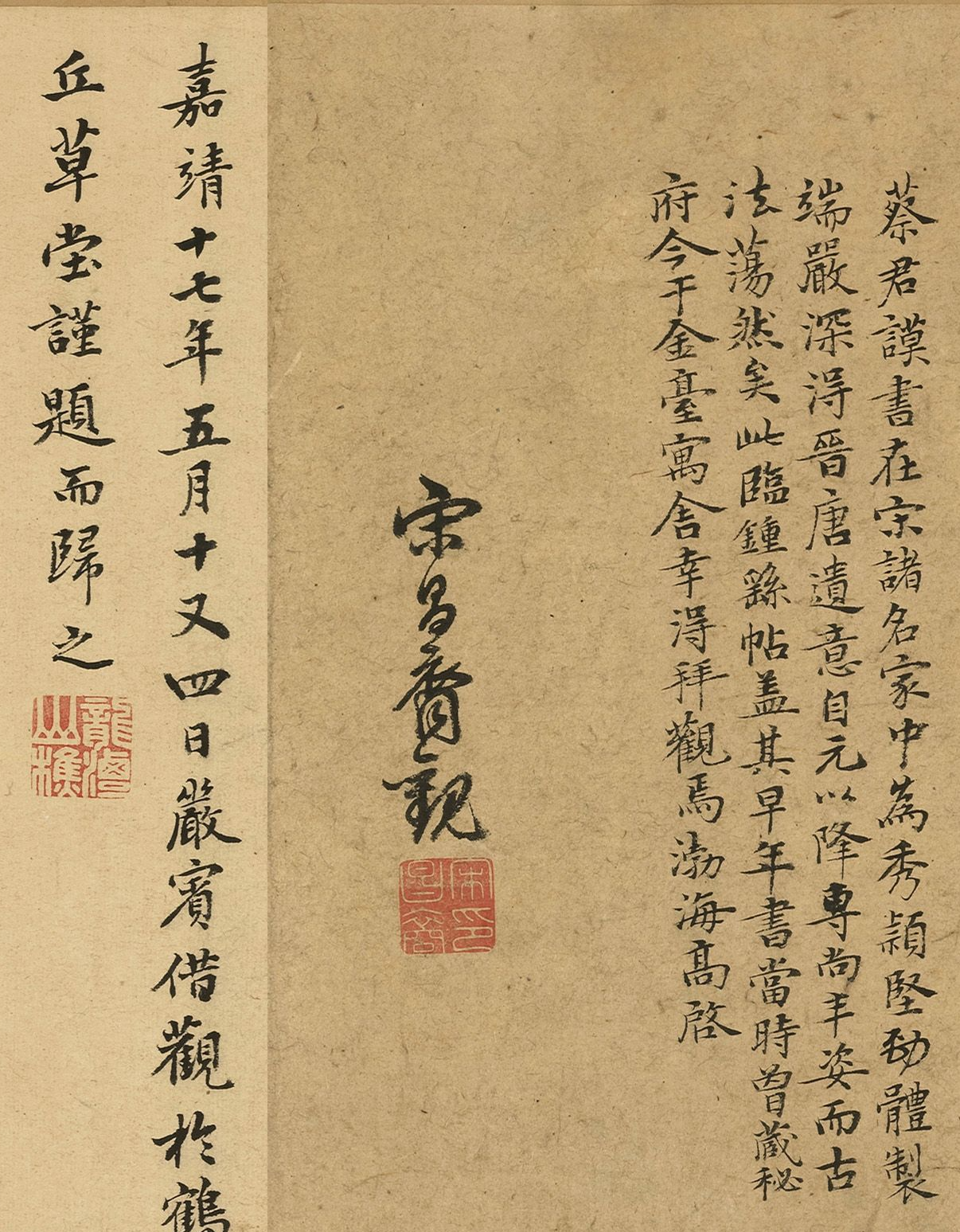

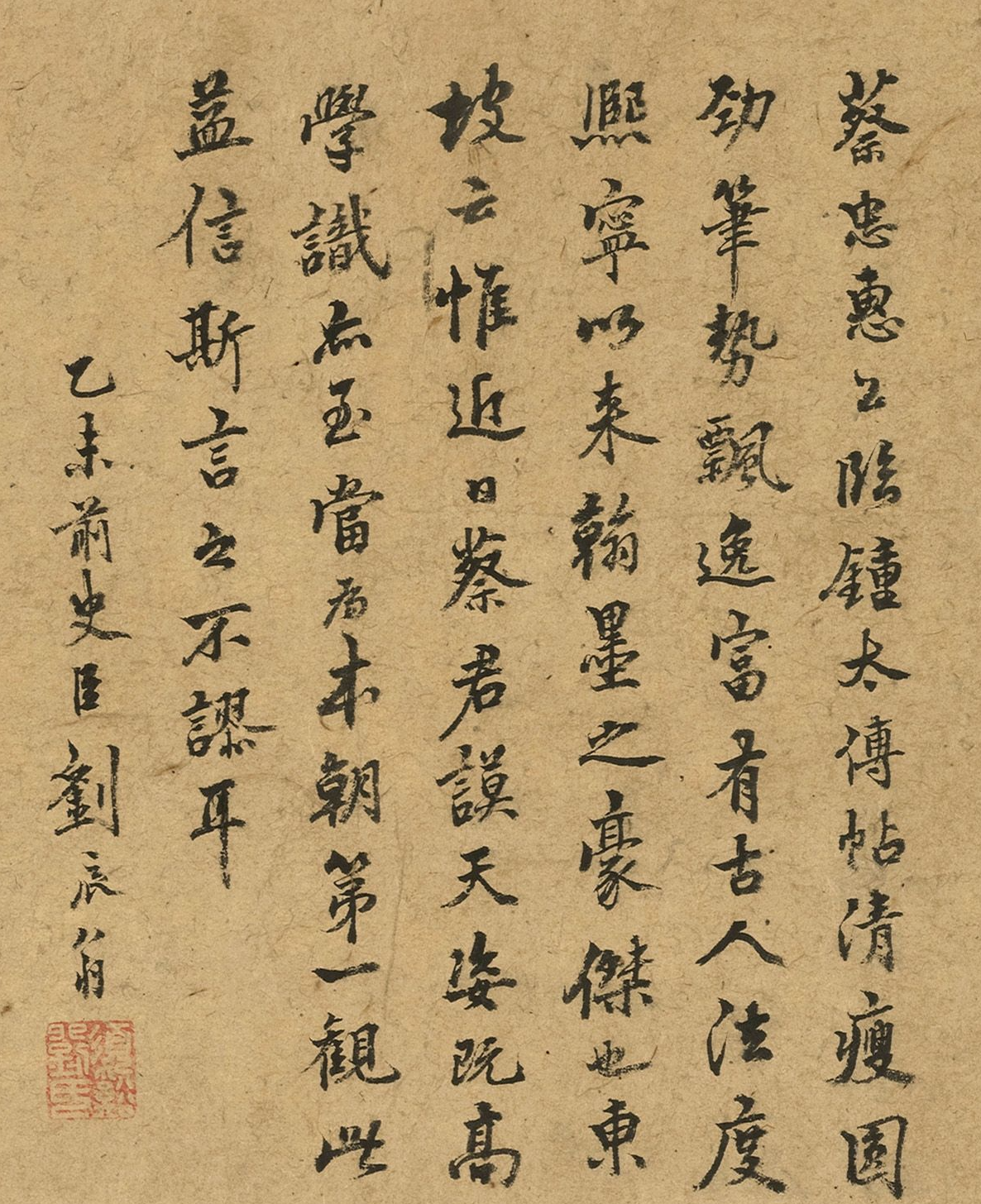

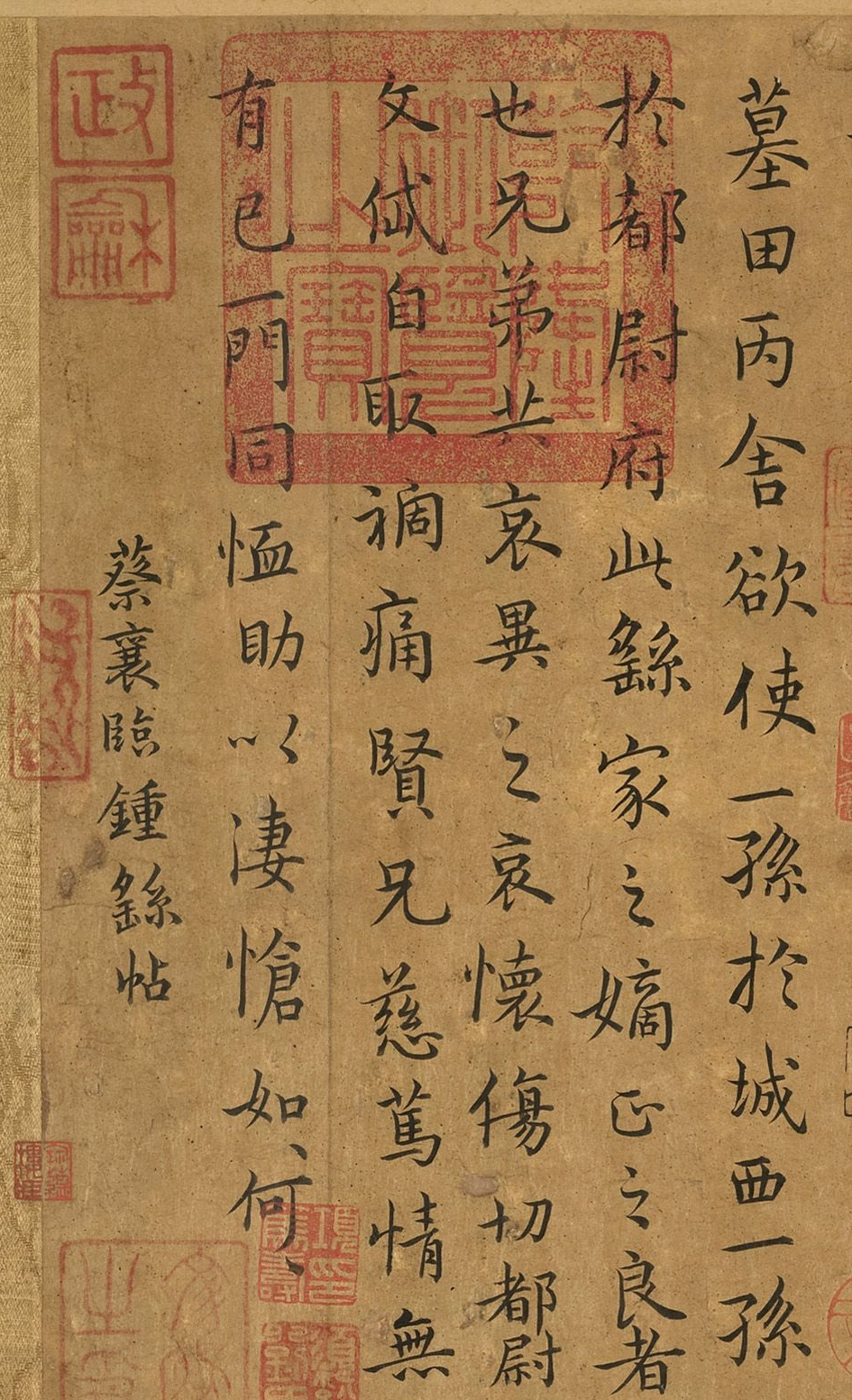

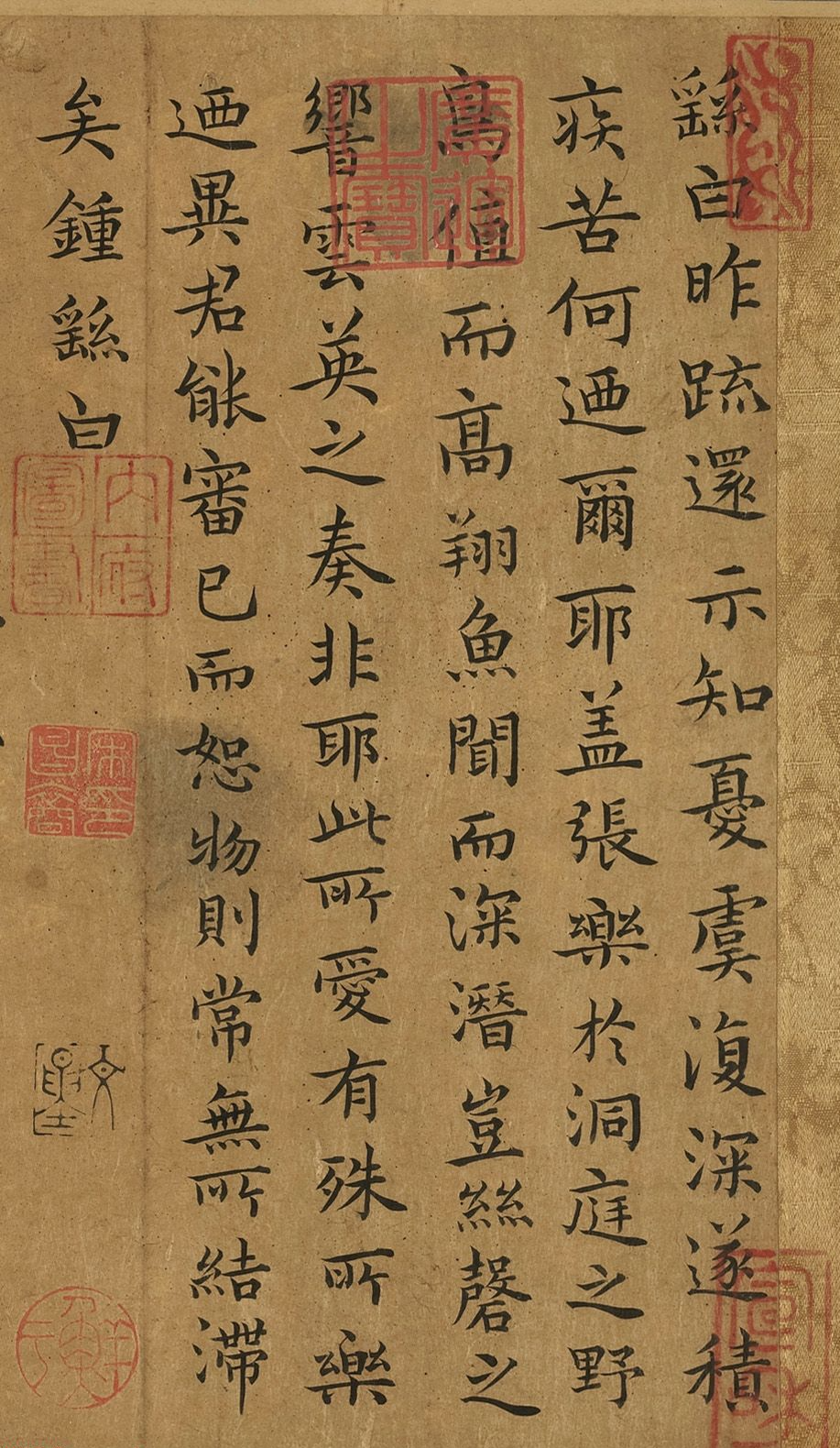

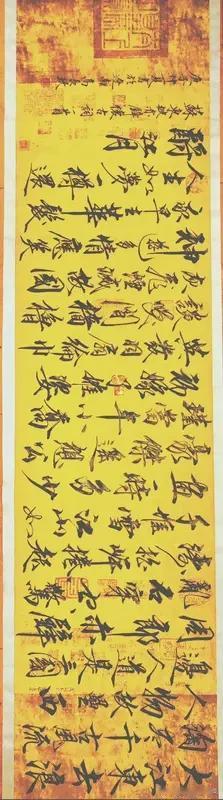

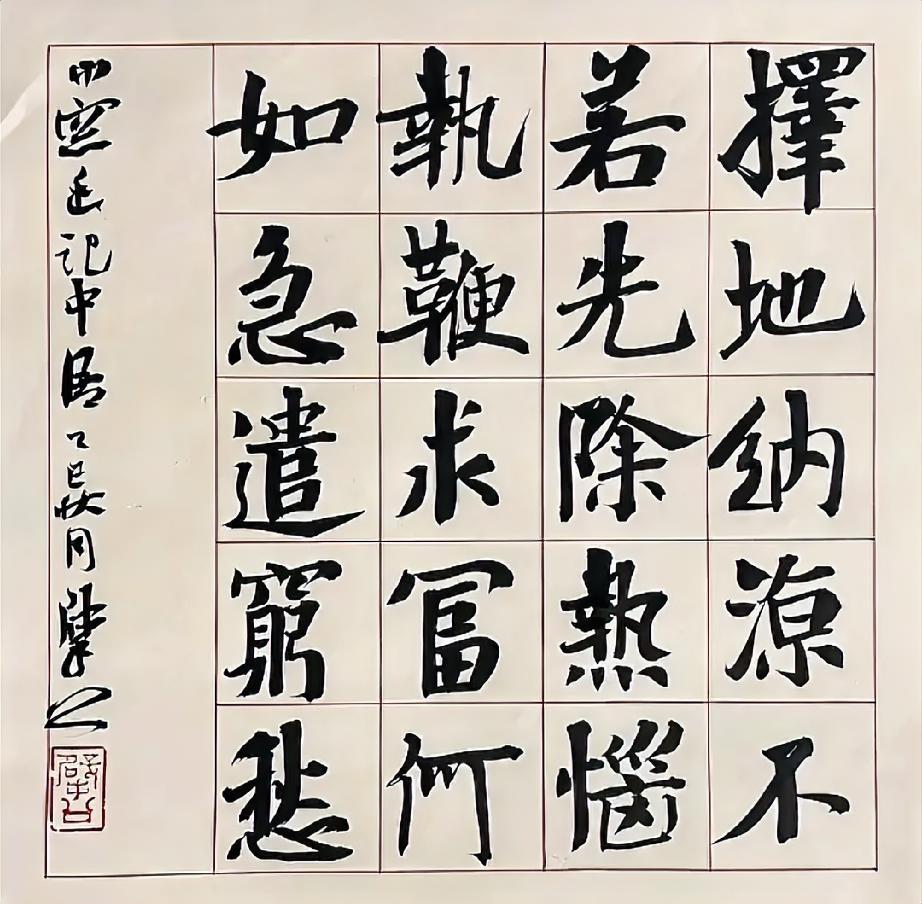

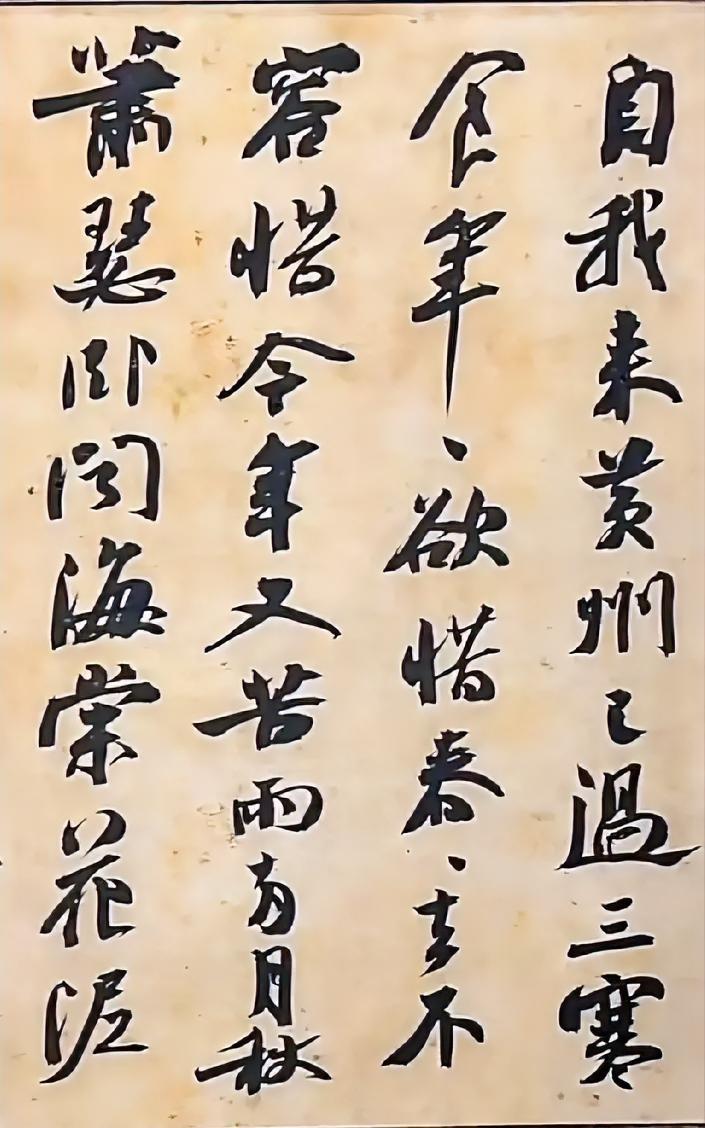

好,咱今天就不聊那些虚头巴脑的历史故事和人物八卦,单刀直入,就聊聊蔡襄写的这个《临锺繇帖卷》好在哪儿,我们又能从里头学到啥真本事。你可能听过蔡襄是“宋四家”之一,名头响当当,但看他的字,尤其是楷书,有时候会觉得:哎,这好像没那么惊艳啊?别急,今天咱们就一起钻进去,把这本帖掰开了、揉碎了看,保准让你有新的发现。咱们看一件楷书作品,尤其是临古的作品,最怕的就是死板,把字写“僵”了。但蔡襄临的这个锺繇帖,你一打眼,扑面而来的是一种活泛的“古意”,而不是博物馆里那种冷冰冰的文物感。这“古意”从哪儿来?首要的就是笔画的“生拙感”。注意,是“生拙”,不是“笨拙”。这区别大了。笨拙是真不会写,而生拙是技法极其娴熟之后,主动追求的一种不甜俗、不油滑的状态。你看他很多横画的起笔,不是我们常见楷书那种标准的切笔或者藏锋,而是带着一种微微的试探,笔尖似乎在空中有个小盘旋,然后轻轻落在纸上,显得特别自然,没有那种刻意安排的架势。这种起笔方式,就是试图去捕捉汉魏时期楷书那种原初的、略带隶书笔意的味道。光有“古意”还不够,字得立得住。这就得说到蔡襄楷书结字的“稳”与“巧”。他的稳,不是像欧阳询那样靠精密的几何搭建,而是像一棵老树盘根,重心压得低,姿态却非常自然。你仔细观察他字的结构,会发现很多“不平衡”中的“平衡”。比如,他常常把主笔(一个字里最长大、最突出的那一笔)写得非常沉着有力,但其他笔画呢,又会做一些小小的“让步”或者“倾斜”,让整个字在稳定中又带着动势,一点都不板正。这叫“稳中求活”。还有就是他对于笔画之间那个“空白”(也就是布白)的处理,非常讲究。疏的地方不觉空荡,密的地方不觉拥挤,空间分割得特别舒服。这手功夫,是需要极深的眼力和手上控制力的。说到用笔,这是书法的核心。蔡襄在这本帖里,给我们上了一堂生动的“中锋用笔”大师课。他的每一条线,你细细去品味,都感觉是“圆”的,是有厚度、有立体感的,像一根根饱满的面条,而不是扁平的带子。这就是中锋行笔到位的结果。他行笔的速度是舒缓的,力量是均匀灌注到笔尖的,所以你看不到那种为了追求视觉效果而刻意做出的飞白或者枯笔,一切都是那么从容不迫。这种线条质量,给人的感觉就是“润”,是“厚”,是内在的劲力,而不是外露的锋芒。我们平时写字,最容易犯的毛病就是笔锋偏侧,线条扁薄漂浮,多揣摩蔡襄的用笔,能很好地纠正这个毛病。那我们临习这本帖,具体能抓住哪些要点呢?我给你三个建议。第一,淡化起收笔的“小动作”。初学唐楷的朋友,容易在起笔、收笔的地方做太多装饰性的提按,显得琐碎。看蔡襄,学他那种更直接、更含蓄的入笔和收笔,把注意力更多地放在“行笔”这个过程本身。第二,体会“外松内紧”的结字。他的字,外形看起来是宽松的,不紧逼,但字内部的笔画穿插、呼应非常紧密。临写时,要感受到这种内在的凝聚力,不能写散了。第三,追求笔画的“质感”而非“形状”。不要满足于把某个笔画的外轮廓描得像,要努力去写出他线条里那种圆润、饱满、沉着的力度感。这需要放慢速度,屏气凝神,让手下的力能真正透到纸里去。说了这么多,你可能已经有点感觉了。蔡襄的这本临帖,看似平和,实则内涵极为丰富。它不像一些风格强烈的作品那样第一眼就抓人,但它耐看,经得起反复品味。它给我们展示了一条通往高古境界的路径:不是靠夸张的造型和激烈的情绪,而是靠着对笔法的深刻理解和对线条质感的极致追求。在当下这个追求快节奏、强视觉刺激的时代,静下心来,跟蔡襄学学这种“慢工出细活”的功夫,或许能让你的字真正沉下来,去掉那些火气和浮躁气。