当12台巨型导弹运输车披着荒漠迷彩驶过天安门广场时,现场数万观众不约而同屏息凝视——这支压轴出场的方队,承载的不仅是一件武器,更是一个民族从任人欺凌到挺直脊梁的百年征程。

2025年9月3日,中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年阅兵式上,东风-5C液体洲际战略核导弹以“覆盖全球”的宣言,向世界宣告中国战略威慑力量的彻底蜕变。

为何选择这款看似笨重的液体燃料导弹作为压轴主角?其背后隐藏着怎样的历史密码与战略智慧?

东风-5系列的诞生,源自一场迫在眉睫的危机。上世纪60年代,面对超级大国的核讹诈,中国科技工作者在西北戈壁滩上开始了艰苦卓绝的攻关。在技术封锁、资金匮乏的条件下,科研人员住着简易帐篷,顶着漫天风沙,用算盘和计算尺完成了复杂的弹道计算。1980年5月18日,东风-5导弹完成全程试射,跨越9070公里命中南太平洋目标区。当时中国海军在西方监视下冒险打捞数据舱的场景,成为一代人的集体记忆。

从1984年国庆阅兵首次亮相的东风-5原型弹,到今日的东风-5C,这个系列见证了中国战略核力量从无到有、由弱到强的全过程。其命名“东风”源自毛主席引用《红楼梦》的论断:“不是东风压倒西风,就是西风压倒东风”——这不仅是导弹家族的称谓,更是一种战略哲学的宣言。

与机动灵活的东风-41相比,东风-5C看似笨重,却暗藏玄机。液体燃料导弹虽需固定发射井,却具有射程远、载荷大、成本低的独特优势。新一代东风-5C通过自动化加注系统和现代燃料储存技术,成功克服了传统液体导弹反应速度慢的短板,其作战响应已接近固体燃料导弹。

更关键的是,东风-5C的发射井部署提供了一种“沉默的威慑”。数百吨重的特种混凝土井盖可抵御核爆冲击,配合中国广袤国土上真伪难辨的发射阵地,使其成为最可靠的“二次打击”力量。这种“隐藏于地下、威慑于全球”的特性,正是中国“不首先使用核武器”政策的物质基础。

东风-5C最革命性的升级在于分导式多弹头(MIRV)能力。据推测,其可携带10枚以上分导弹头,每枚当量高达500万吨TNT,总当量超过5000万吨——相当于300多颗广岛原子弹的毁灭力量。这些弹头可在飞行过程中分离,分别打击不同目标,还能调节打击时序和次序,极大增加拦截难度。

这项技术突破意味着中国核威慑从“数量威慑”转向“质量威慑”。早年中国依靠少量单弹头导弹维持最小威慑,而分导技术使一枚导弹具备多重打击能力,在保持核武库规模相对克制的同时,大幅提升突防效率和威慑可信度。军事专家王云飞指出,这种能力使中国能在“纵深数百公里区域内选择要打击的独立目标”。

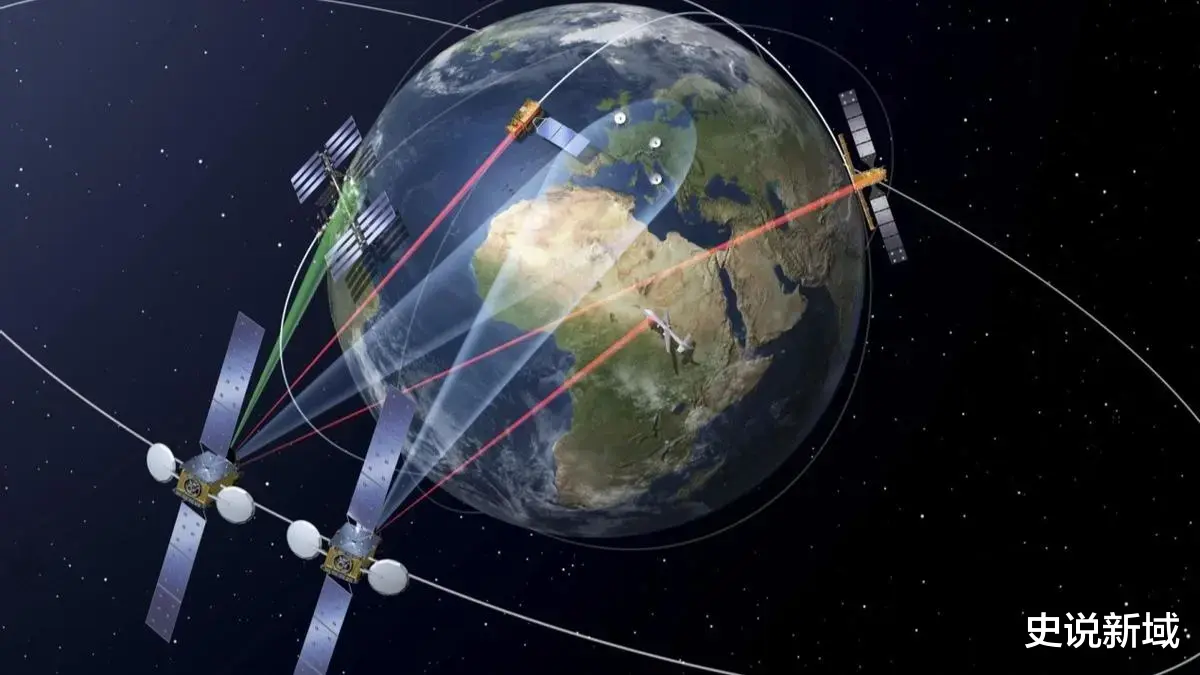

在机动发射导弹日益先进的今天,中国坚持发展井基导弹有其深层战略考量。东风-5C与东风-41、巨浪-3等系统共同构成“三位一体”核力量,但扮演不同角色:机动导弹提供生存性和灵活性,井基导弹则提供稳定性和可靠性。这种“液体+固体”双轨模式,形成层次分明、优势互补的战略打击体系。

尤其重要的是,井基导弹的战备值班率更高,维护成本更低,适合承担首波核反击任务。正如军事专家韩旭东所言,东风-5C的全球覆盖能力意味着“可以快速作出反应,有效捍卫国家利益”。这种搭配体现了中国核力量建设的成熟思路——不追求单一技术的极致,而是通过系统优化实现整体效能最大化。

东风-5C的压轴亮相,选择在抗战胜利80周年的历史节点,蕴含深刻象征意义。80年前,中国军民以“小米加步枪”对抗侵略者;80年后,中国拥有覆盖全球的战略威慑力量。这种变迁不是简单的武力炫耀,而是对历史教训的深刻汲取——正如一位观礼老兵所言:“当年要是有这样的武器,多少同胞能免于战火啊!”

中国发展核武器从来不是为了侵略他国,而是为了守护自身的安全与和平。这种“以武止戈”的战略思想,与80年前抗战中展现的“以斗争求和平”的智慧一脉相承。东风-5C的覆盖全球能力,本质上是一种“止战”能力——让任何潜在侵略者明白军事冒险将付出不可承受的代价,从而遏制战争发生。

在阅兵式炫目装备中,东风-5C以其朴实无华的外观诠释着战略武器的本质:它不是炫技的表演品,而是在最危急时刻确保民族存亡的终极保障。这种“沉默威慑”体现了中国核战略的成熟——不追求先发制人的打击能力,而是确保可信的二次反击能力;不寻求核军备竞赛,而是保持有限但有效的威慑力量。

正如邓稼先所言:“核武器最终的用途是让它永远不被使用。”东风-5C的价值不在于是否发射,而在于它静静矗立在发射井中时,已经每天都在履行守护和平的使命。它的压轴出场,向世界传递了一个明确信息:中国已经从核领域的追随者转变为规则制定者,这种转变不是为了追求霸权,而是为了确保和平永远属于那些有力量守护它的人。

【参考资料】《中国战略核力量发展史》(军事科学出版社)《东风导弹家族与中国国家安全》(国防大学出版社)《核威慑与战略稳定》(中国社会科学出版社)《中国航天事业发展历程》(中国宇航出版社)《从抗战胜利到战略自主:中国军事现代化之路》(历史研究出版社)《世界核力量平衡报告》(斯德哥尔摩国际和平研究所)《中国国防白皮书》(中华人民共和国国务院新闻办公室)《钱学森与中国导弹事业》(科学出版社)

评论列表