我有个小妹妹,零零年出生,眼瞅着也到了成家立业的年纪。前阵子她办了婚宴,热热闹闹摆了几十桌,笑靥如花地挽着新郎敬酒,场面温馨又动人。她老公比她大了十五六岁,成熟稳重,两人站在一起,倒也相得益彰。我作为长辈,自然去捧场,席间聊起几句家常,便打趣地问:“丫头,证领了没?可别光办酒不办手续啊。”

她眨眨眼,笑得坦然:“哥,我们不领证,也挺好。”

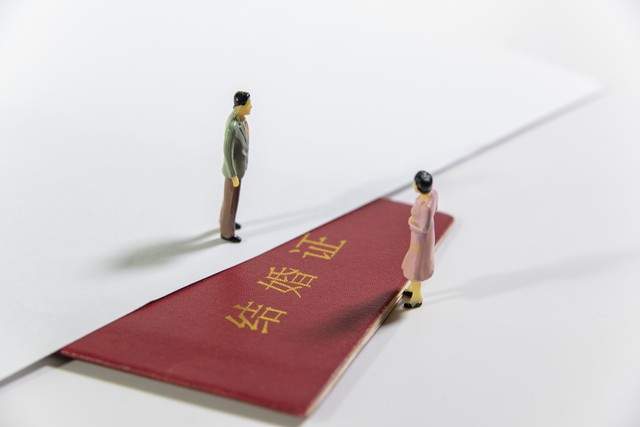

我一愣,随即想起这些年,身边越来越多的年轻伴侣,尤其是零零后这一代,结婚办酒、同居生子,样样不少,唯独少了那本红色的结婚证。这不再是偶然个案,而是一种悄然兴起的婚姻新趋势。

曾几何时,婚礼上证婚人宣读结婚证书、新人交换戒指并签字画押,是仪式中不可或缺的一环。那不仅是一场宣告,更是一份法律意义上的承诺。可如今,许多婚礼删繁就简,连“领证”这个环节都被主动或被动地省去。不是遗忘,而是选择。

我开始留意,也渐渐理解这份选择背后的深意。

对于许多年轻人而言,婚姻的本质是情感的归宿,而非制度的捆绑。他们不再将“领证”视为婚姻成立的唯一标志。他们说:爱,不需要靠一张纸来证明;生活,也不必被法律条文框死。尤其在经历过家庭矛盾、父母离异、或目睹婚姻中权力不对等的悲剧后,他们对“制度化婚姻”多了几分审慎与疏离。

而不领证,确实带来了一些现实层面的“便利”:

● 生育与户籍不受影响:如今政策已允许非婚生子女落户,只要提供亲子鉴定等材料,孩子上学、医疗、继承权基本能保障;

● 分手更自由:没有离婚冷静期,没有财产分割的拉扯,感情若走到尽头,各自转身,少了许多法律纠葛;

● 债务隔离更清晰:未领证,法律上不构成夫妻关系,个人债务难以牵连对方,避免“被负债”的风险;

● 家暴维权路径更直接:虽然婚姻法对家暴有规定,但未领证关系中,受害者反而更容易以“人身侵害”为由报警、申请人身安全保护令,无需陷入“家务事”的模糊地带。

但,我仍持保留态度。作为一名八零后,我成长于“执子之手,与子偕老”的年代。我认为,婚姻不仅是爱的结晶,更是责任的契约。那本红本,不只是形式,它代表着一种承诺:在顺境中相守,在逆境中不弃。法律的保障,不是束缚,而是底线。

不领证,看似自由,却也可能让弱势一方——尤其是女性、全职照顾家庭的一方——在感情破裂时缺乏足够保护。财产共有的认定难了,抚养权的争取复杂了,经济补偿几乎无从谈起。当激情褪去,现实浮现,那份“说散就散”的潇洒,未必扛得住生活的重压。

更值得警惕的是,若婚姻制度逐渐被边缘化,法律若不及时回应这种社会变迁,就可能形成“强者越强、弱者越弱”的局面。经济独立、有房有产的人可以潇洒选择“不婚不证”,而资源匮乏、依赖关系维系生活的人,则可能在无形中被剥夺了制度庇护。

因此,我认为:

年轻人的选择,值得尊重;但制度的完善,刻不容缓。

我们不该简单批判“不领证”是不负责任,也不该盲目鼓吹“自由至上”。真正的进步,是让婚姻制度变得更包容、更公平、更人性化。比如:

● 建立“同居伴侣协议”法律框架,明确非婚同居期间的财产分割、子女抚养、债务承担规则;

● 完善非婚生子女的权益保障体系,确保其在继承、教育、医疗上与婚生子女完全平等;

● 推广“婚前协议”“同居协议”的法律咨询与公证服务,帮助年轻人理性规划关系;

● 加强对情感暴力、经济控制等隐性侵害的立法与执法,无论是否领证,都应受到法律保护。

婚姻的形式可以多元,但爱与责任的内核不应褪色。年轻人选择不领证,不是不要婚姻,而是希望婚姻能更贴近真实的生活,而不是被传统框架所困。

他们不是在逃避责任,而是在重新定义责任。

作为过来人,我愿以理解代替评判,以建设代替指责。愿每一段感情,无论是否持证上岗,都能被温柔以待,被法律守护,被社会尊重。

婚姻的形态在变,但对幸福的追求,始终如一。

欢迎你在评论区分享:你如何看待“不领证结婚”?如果你是当事人,你会如何选择?