引言:一封穿越时空的家书

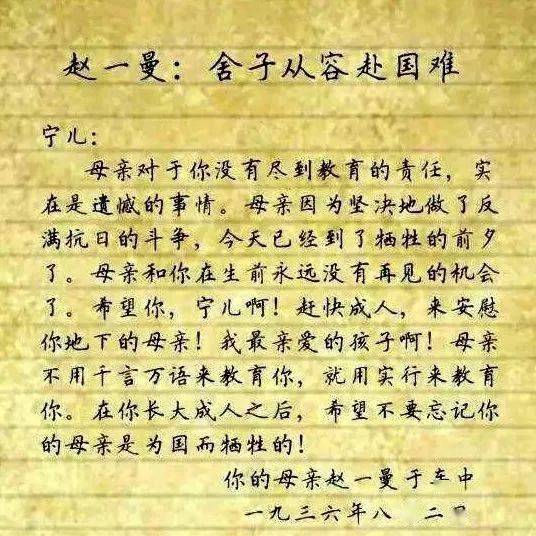

在中国人民抗日战争纪念馆的展柜里,一封泛黄的家书静静地诉说着89年前的故事。

这是抗日英雄赵一曼在1936年8月2日写下的绝笔信,收信人是她年仅7岁的儿子宁儿。

这封不足200字的短信,不仅记录了一个母亲的最后嘱托,更蕴含着超越时代的家庭教育智慧。

一、血色烽火中的母爱抉择

"母亲对于你没有尽到教育的责任,实在是遗憾的事情。"

开篇这句话,道出了赵一曼内心最深沉的遗憾。

作为母亲,她多么希望能亲眼看着孩子长大成人;

作为革命者,她却选择了为国捐躯的道路。

赵一曼,原名李坤泰,1905年出生于四川宜宾的一个地主家庭。

21岁加入中国共产党,随后被派往苏联学习。

九一八事变后,她毅然抛下幼子,奔赴东北抗日前线。

临行前,她与儿子拍下唯一一张合影,这张照片成为宁儿对母亲唯一的视觉记忆。

1935年11月,赵一曼在战斗中负伤被俘。面对日军的酷刑,她坚贞不屈。

在生命的最后时刻,她最牵挂的还是儿子的教育问题。

这种抉择的痛苦,恰恰彰显了那个特殊年代革命者的伟大情怀。

二、家书文本的深层解读

从教育学的角度细读这封家书,我们可以发现其中蕴含的深刻教育智慧:

首先,赵一曼强调"用实行来教育你"。

这句话体现了"身教重于言传"的教育理念。

她明白,自己为国牺牲的行动,就是对儿子最好的教育。

这种教育方式远比千言万语更有力量。

其次,她希望儿子"不要忘记你的母亲是为国而牺牲的"。

这不是要求儿子记住个人的牺牲,而是要传承爱国主义精神。

这种价值观的传递,正是家庭教育的核心所在。

三、现代家庭教育的启示

在物质条件极大改善的今天,赵一曼的家书依然能给我们诸多启示:

1. 重新审视教育的内涵现代家长往往把教育等同于学业成绩,却忽略了品格培养。

赵一曼的故事提醒我们,教育的本质是培养有责任感、有担当的人。

数据显示,超过70%的家长把大部分精力放在孩子的学业辅导上,而只有不到30%的家长重视孩子的品格教育。

2. 身教的力量心理学研究表明,孩子的行为模式90%来自对父母的模仿。

赵一曼"用实行来教育"的理念,在现代教育中依然适用。

比如,想要孩子爱上阅读,父母首先要放下手机拿起书本;希望孩子诚实守信,自己就要言出必行。

3. 价值观传承的方法赵一曼通过家书传递价值观的方式,在现代社会可以转化为更有创意的形式。

四、古今教育的对话

将赵一曼的教育理念与现代教育理论对比,我们会发现许多相通之处:

现代教育专家强调"体验式学习",这与赵一曼的"用实行来教育"不谋而合。

研究显示,通过实践获得的知识,留存率高达75%,而被动听讲的留存率只有5%。

同时,现代心理学提出的"情感教育"理念,在赵一曼的家书中也有体现。

她虽然不能陪伴儿子成长,却在字里行间注入了深沉母爱,这种情感本身就是最好的教育。

五、实践建议

基于赵一曼家书的启示,现代家长可以尝试以下做法:

建立家庭价值观:明确并践行3-5个核心家庭价值观

注重生活教育:把日常生活中的每个场景都变成教育机会

保持情感联结:即使工作忙碌,也要通过适当方式保持与孩子的情感交流

做好榜样示范:要求孩子做到的,自己首先要做到

结语

赵一曼的家书不仅是一段历史记忆,更是一面镜子,照见我们对教育的理解与实践。在物质丰富的今天,我们或许不再需要做出她那样的牺牲,但她对教育本质的理解,依然值得我们深思。

当我们为孩子的作业焦虑时,当我们为升学奔波时,不妨停下来想一想:我们究竟要给孩子怎样的教育?赵一曼用她的生命给出了一个答案——最好的教育,是用生命影响生命。

今日互动:

读完赵一曼的家书,你有什么感悟?在家庭教育中,你更注重"言传"还是"身教"?欢迎在评论区分享你的故事~

本文参考资料:《东北抗日联军史料》《赵一曼传》,部分数据来源于中国教育学会调研报告

评论列表