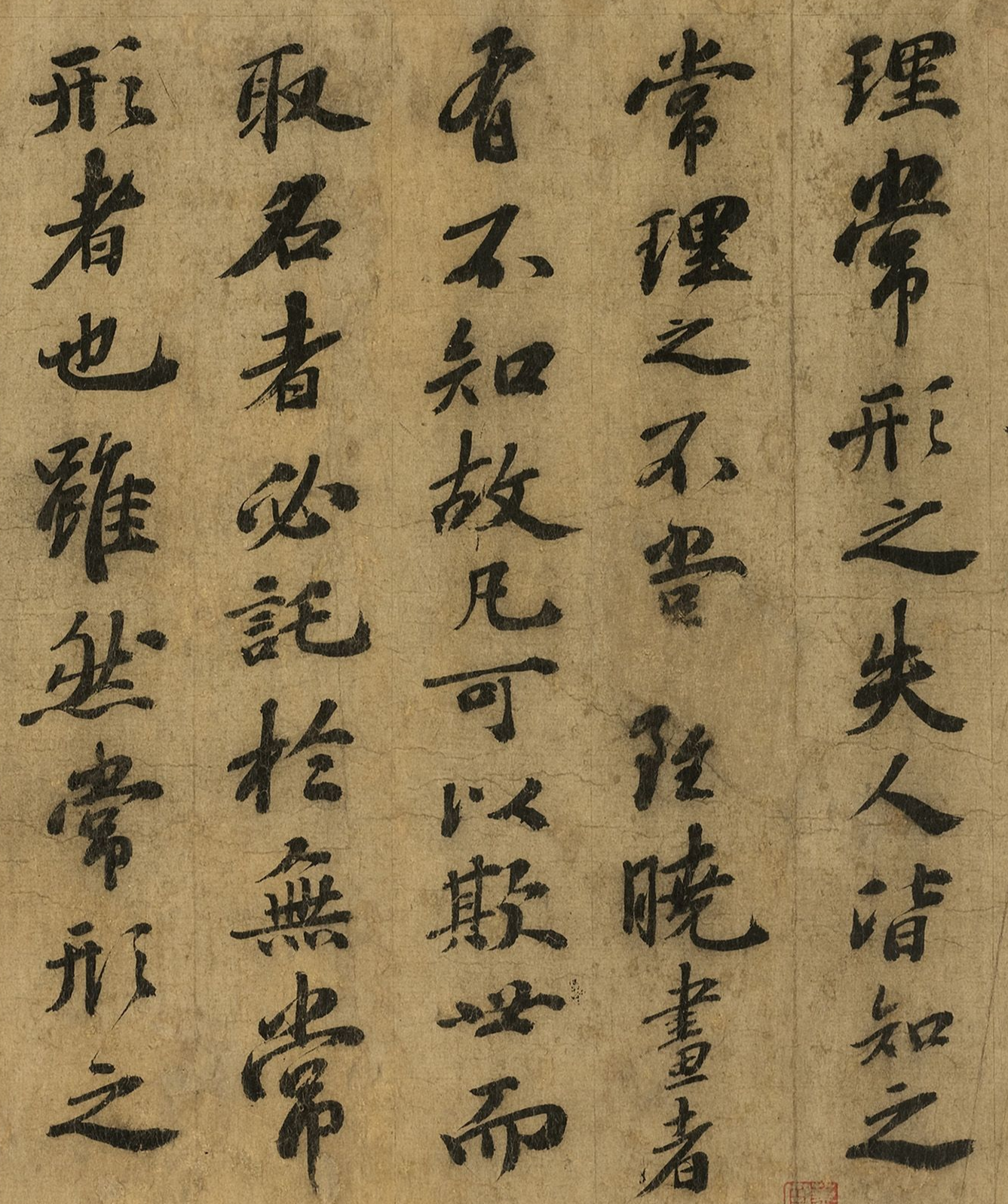

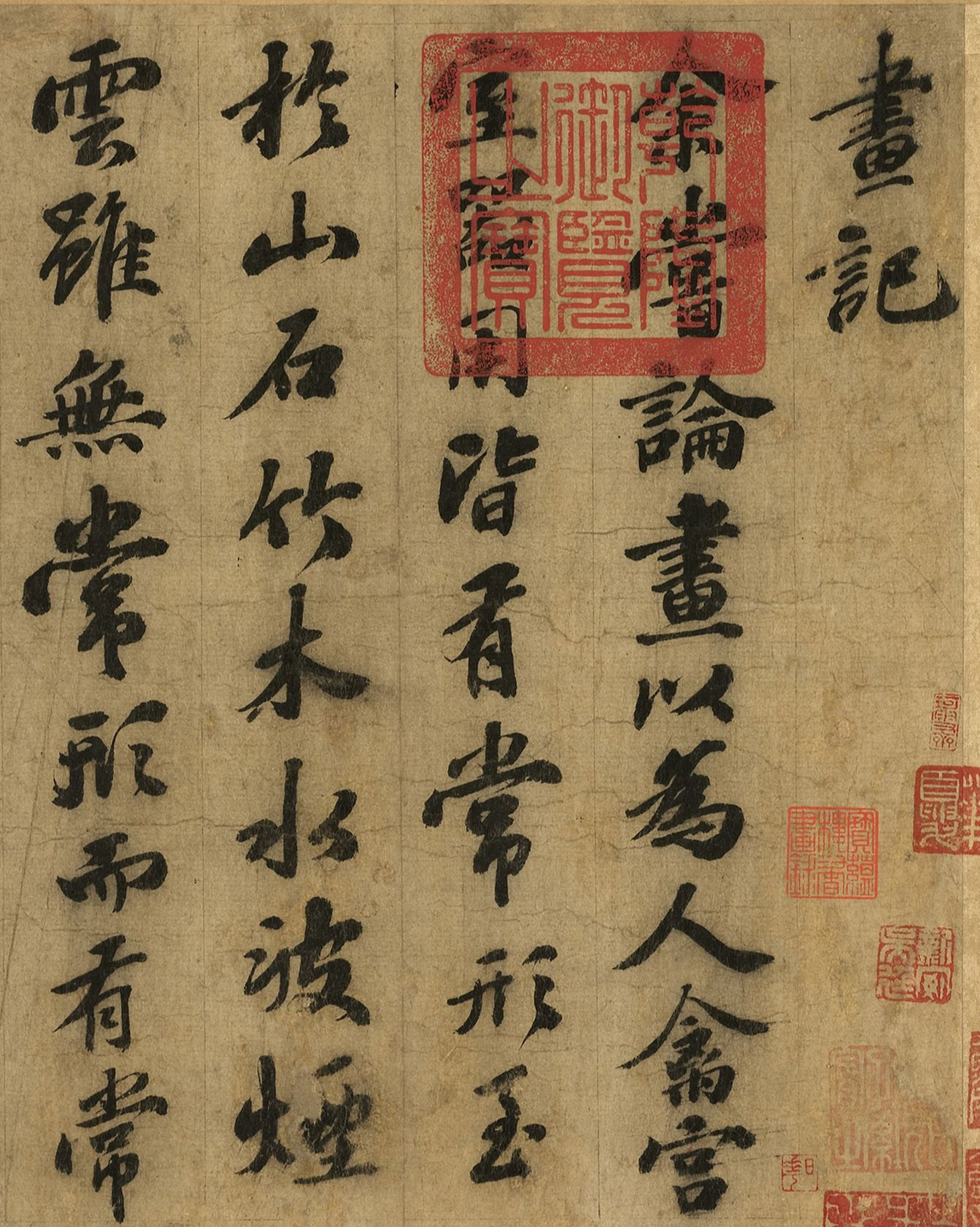

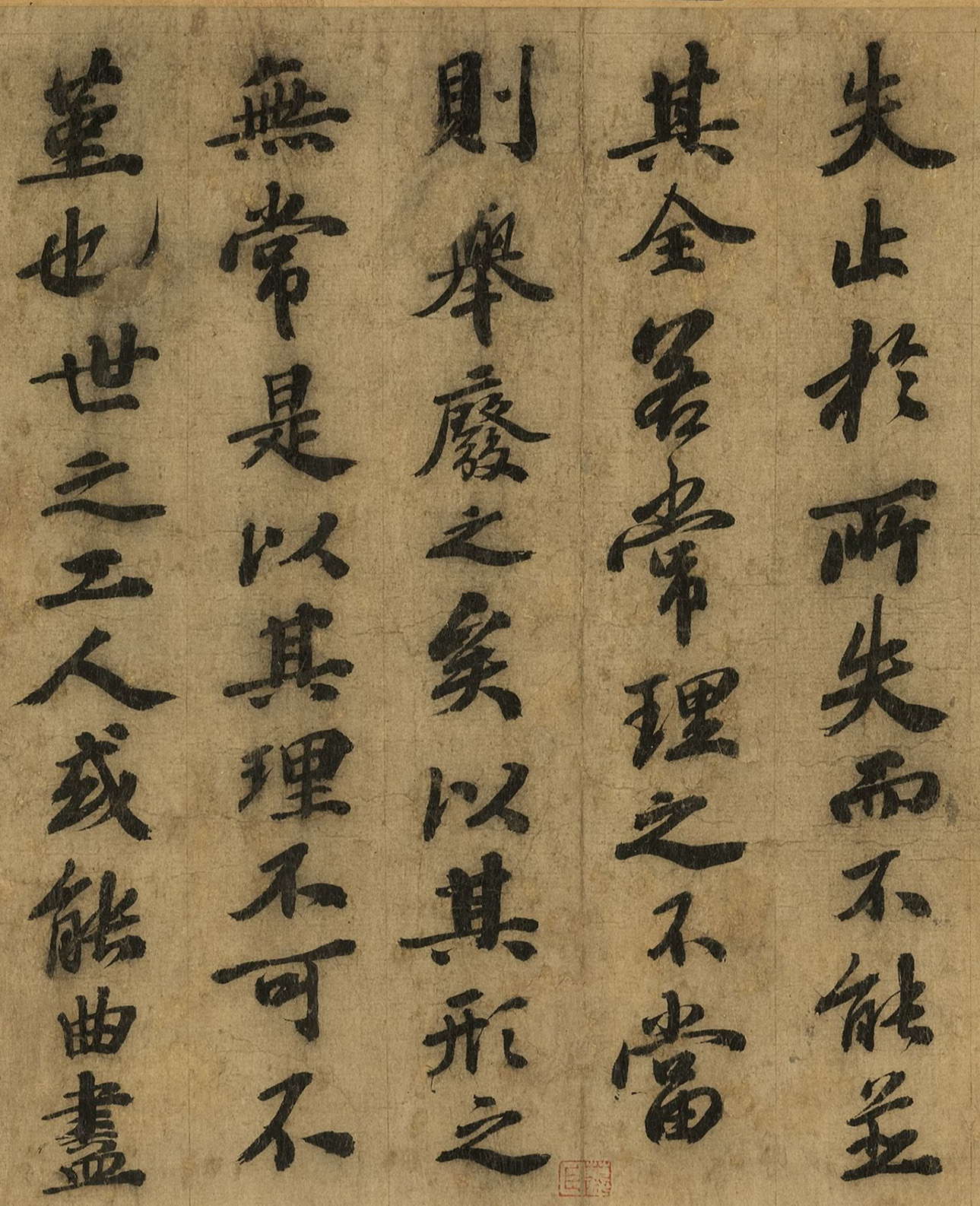

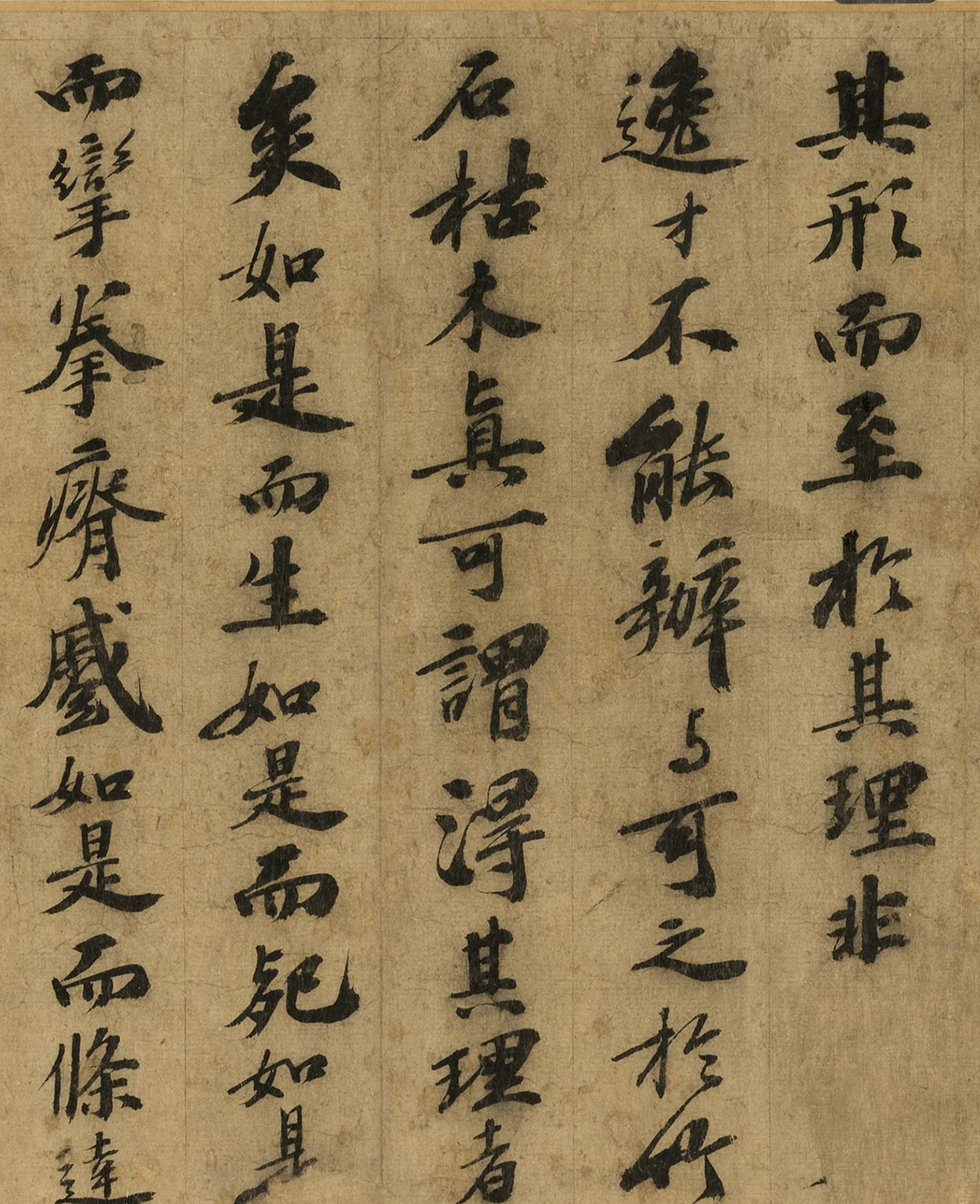

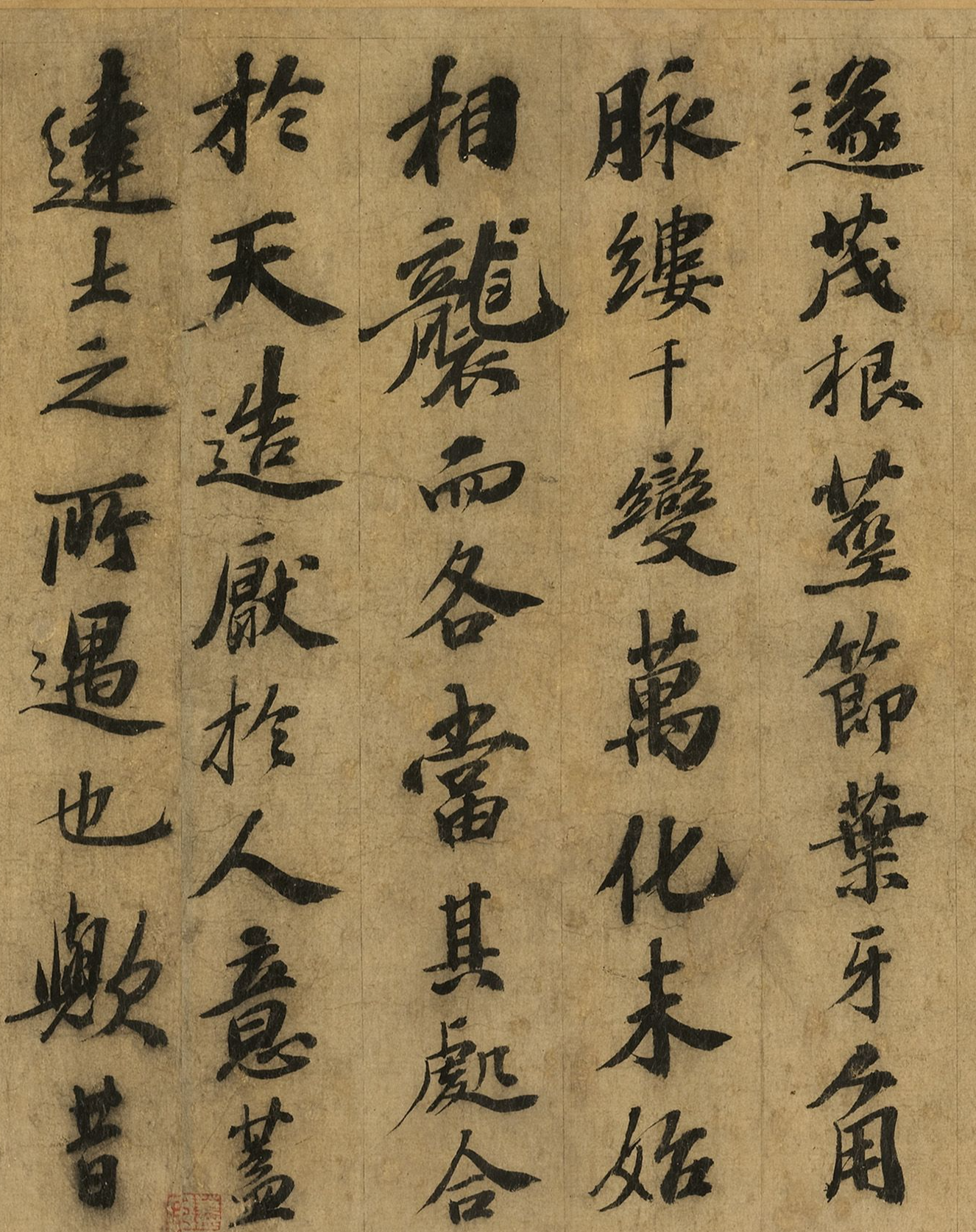

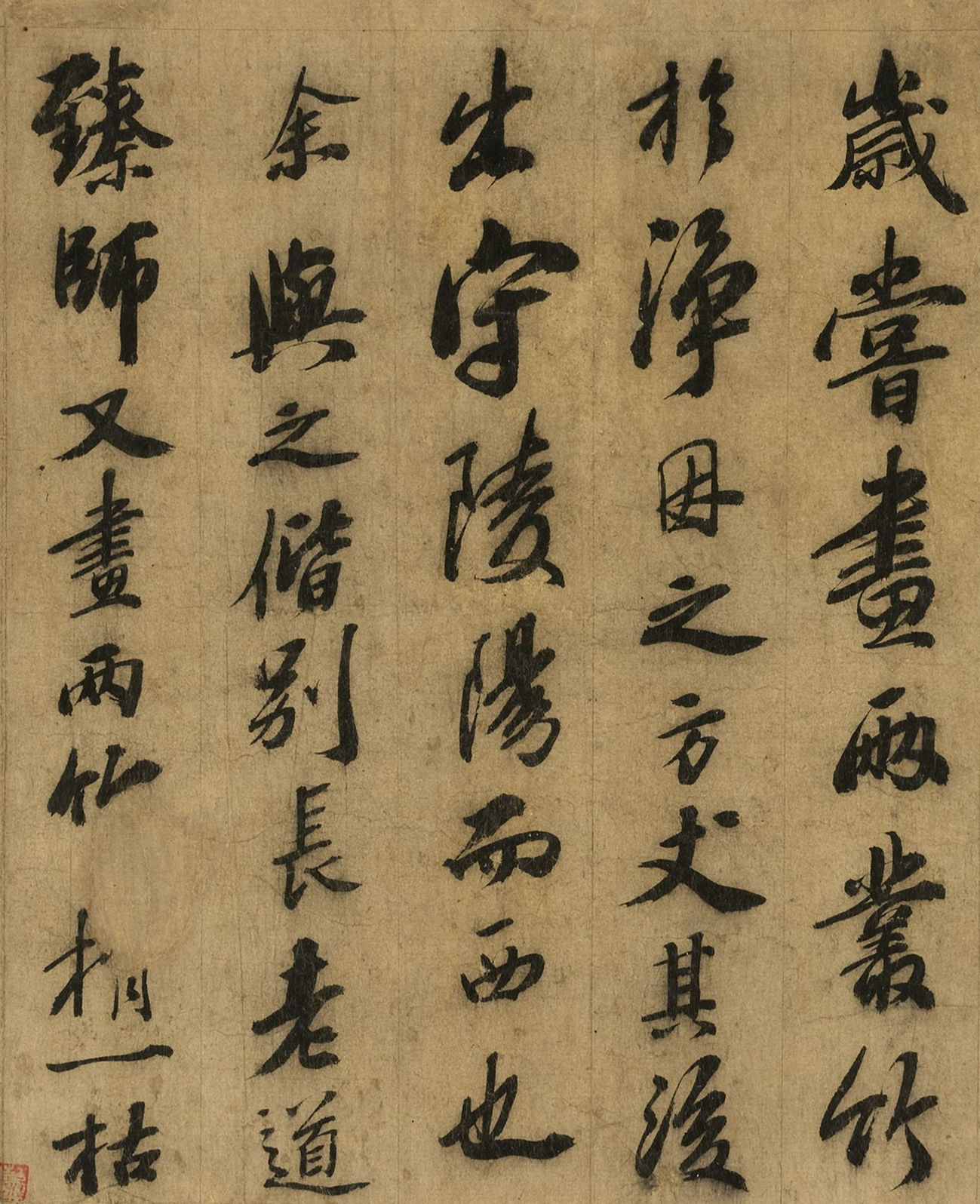

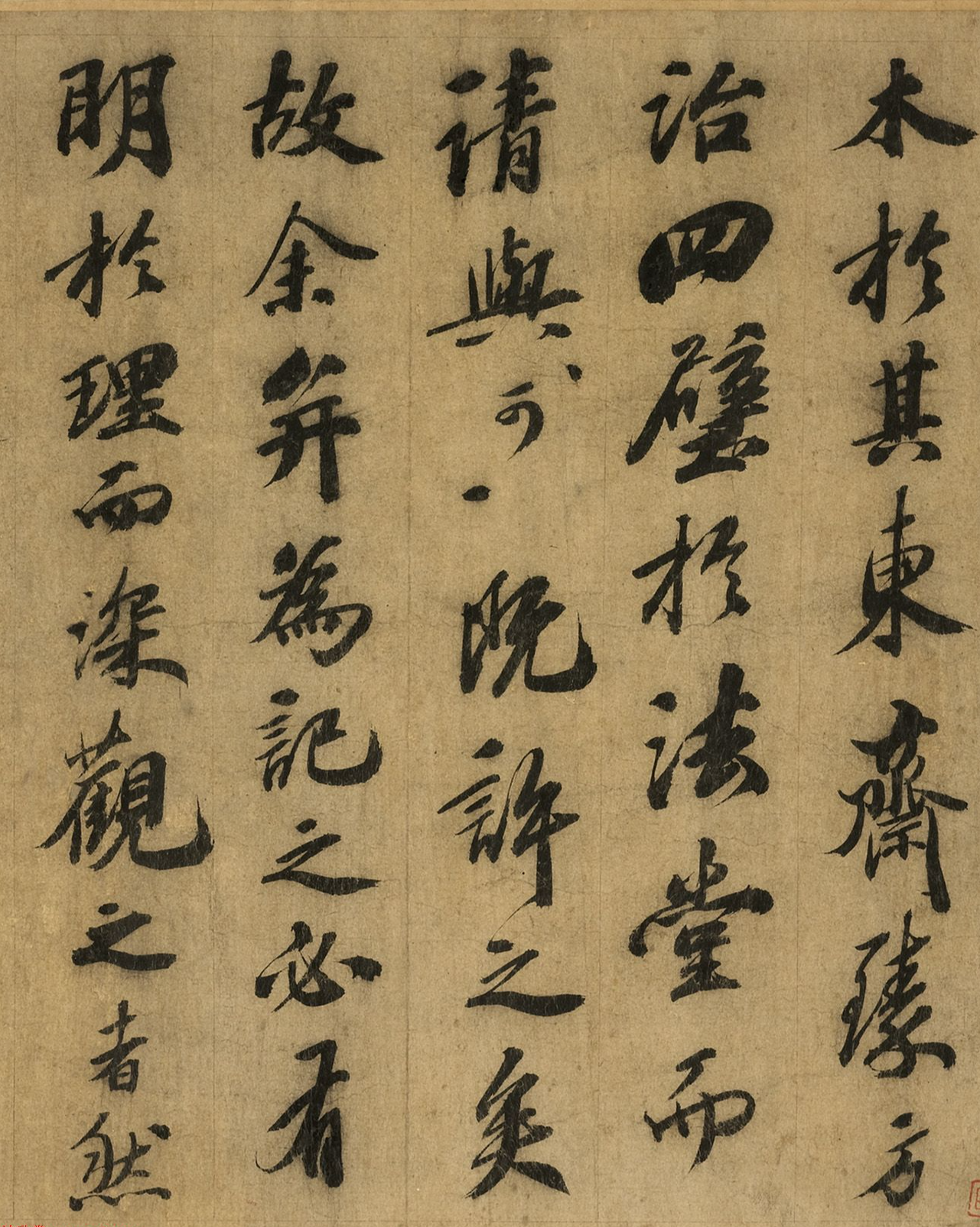

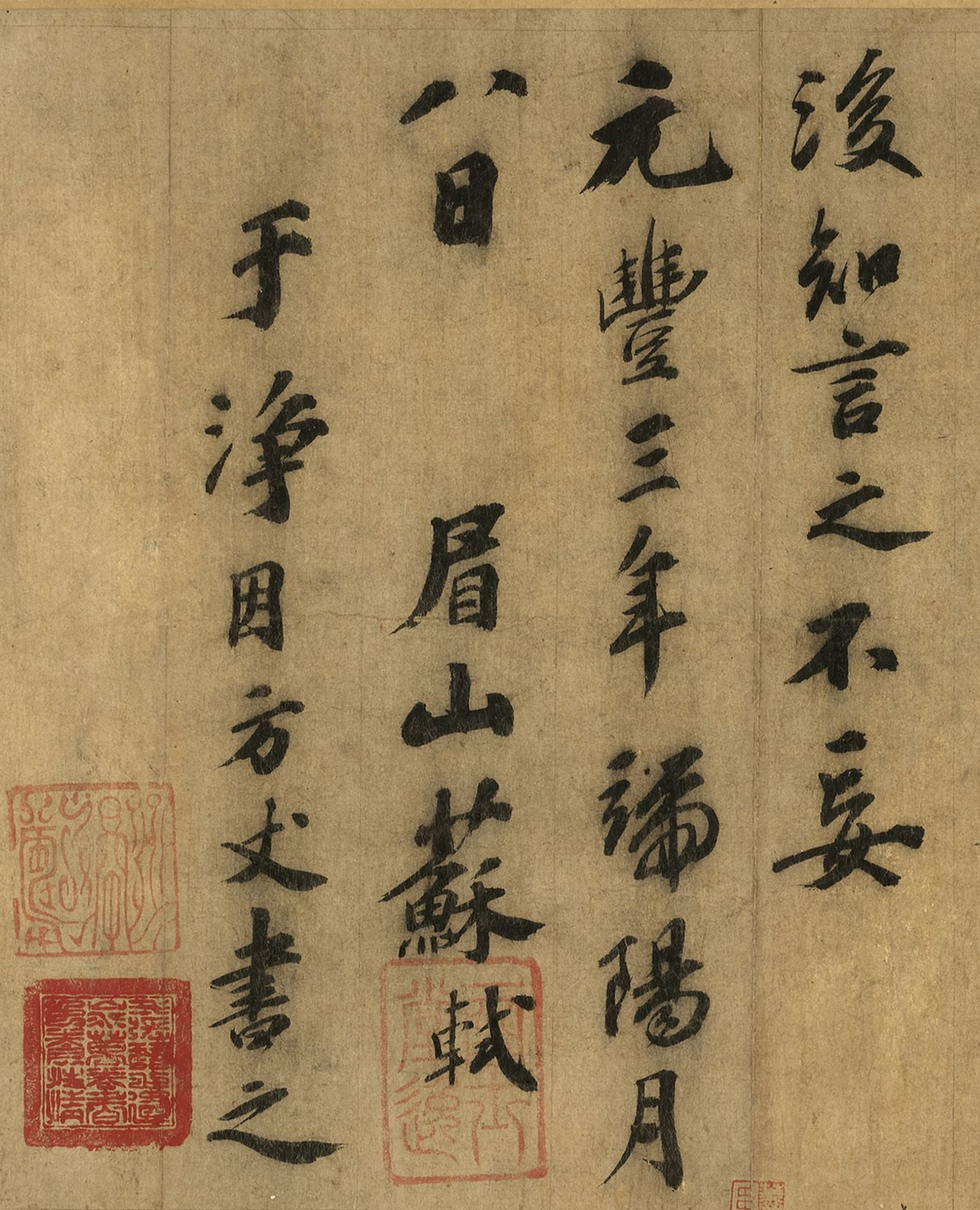

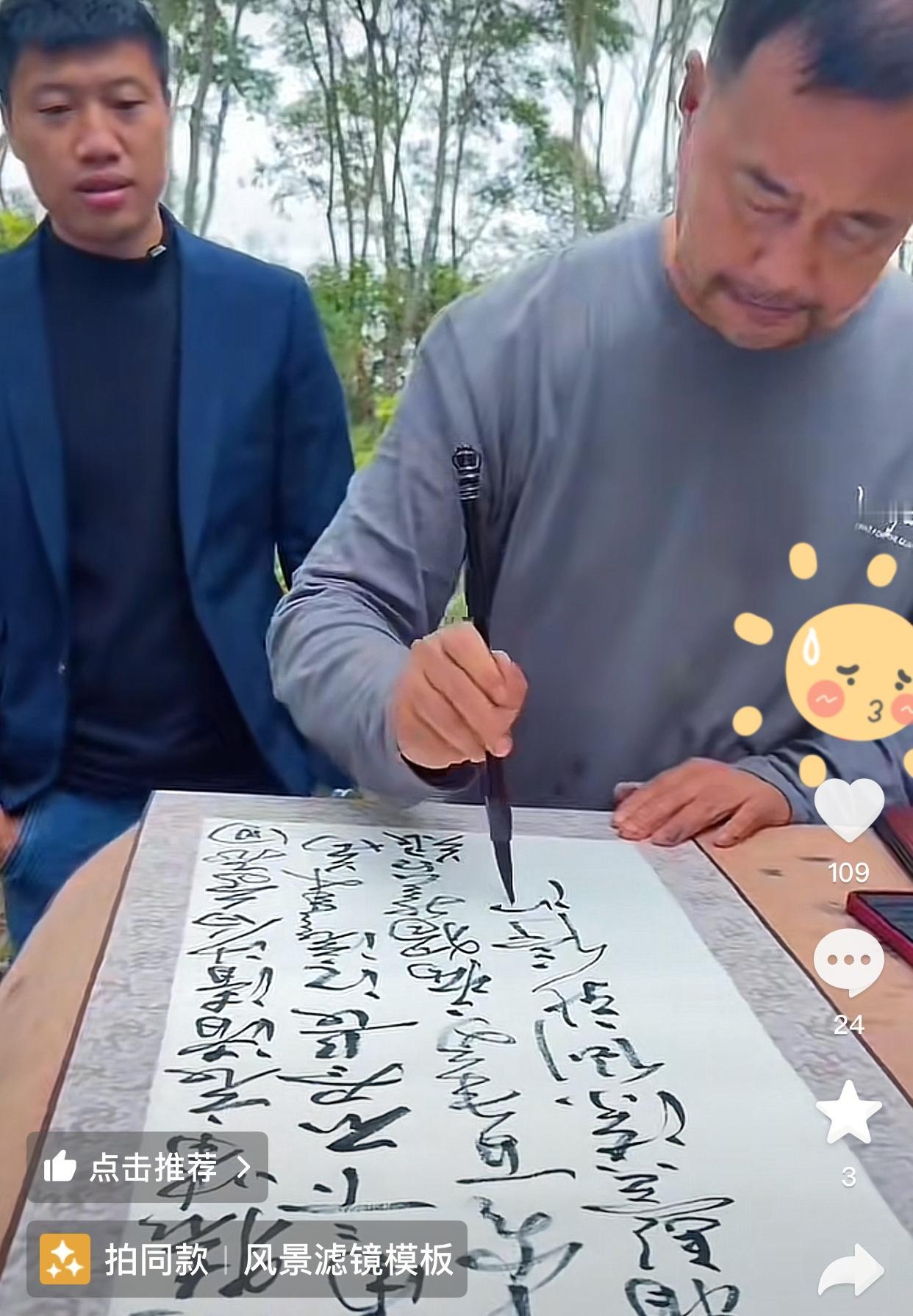

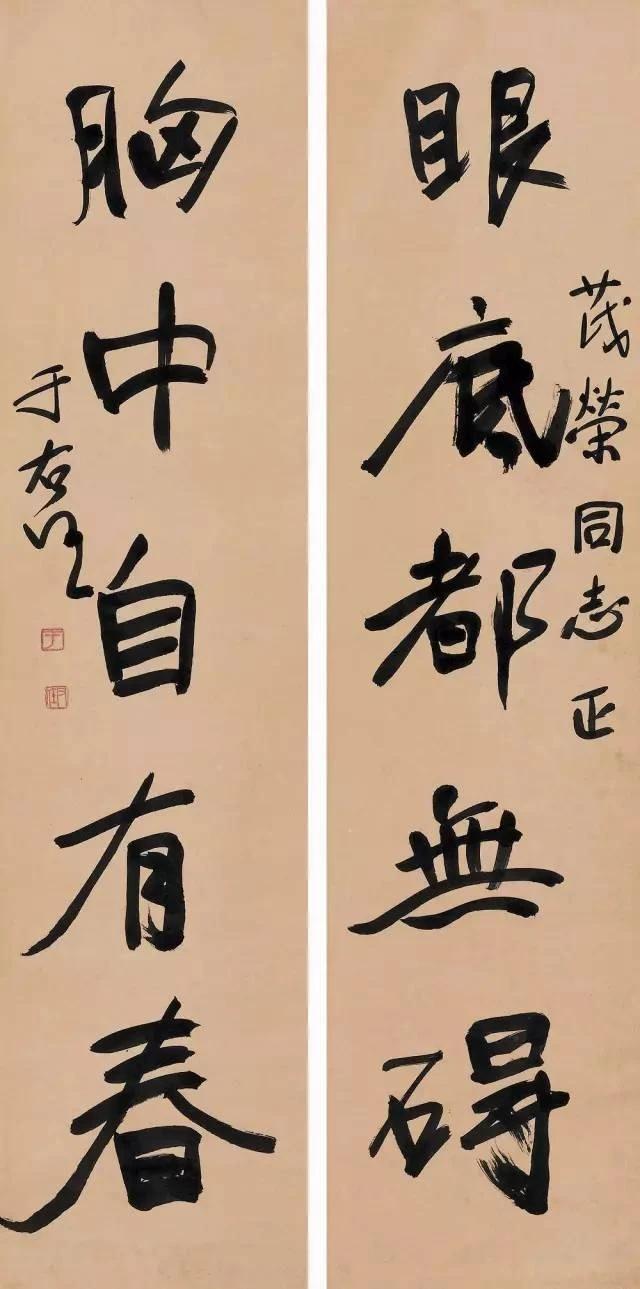

好的,朋友!聊到书法,尤其是行书和草书,总绕不开两位顶流大神——苏轼和王铎。一个宋代的,一个明末的,隔着几百年,但笔底下那股子劲儿,都足得很。今天咱不扒他们的生平八卦,也不聊那些历史故事,就单纯像品茶一样,坐下来好好咂摸咂摸他们笔头子的滋味。咱们重点聊聊苏轼的行书《画记》卷和王铎的行草诗卷《见鲵渊轩》,看看这两位顶级高手,在技法上到底给我们留下了哪些真东西。咱先说说苏东坡的《画记》卷。看苏轼的字,第一感觉是啥?是不是觉得有点“胖”,有点“扁”,好像不怎么符合传统审美里那种修长挺拔的样儿?这就对了!这正是苏轼行书最独特的“密码”——结字。他的字,普遍呈横势,扁扁的,稳稳的,像一个个敦实的小石头块儿堆在一起,有种特别的拙朴感。你可别小看这种“拙”,这不是不会写,而是极高的境界,叫做“无意于佳乃佳”。他不是在刻意摆造型,而是笔随着心意自然流淌出来的形态。这种结字方法,让他的行书在整体上显得特别沉着、厚重,有内涵。光有结字还不够,苏轼的用笔才是精髓。他的起笔和收笔,常常带着一种含蓄的“藏锋”意味,不是那种锋芒毕露、剑拔弩张的感觉。线条呢,看起来绵里藏针,肉乎乎的,但仔细看,里面有一股韧劲儿,这叫“中锋行笔”的功力极深。你可以想象一下,他的笔锋好像一直在线条的中间部位沉着地走着,所以写出来的线是圆润的、饱满的、有立体感的,像一根根有弹性的老藤,而不是扁平的片儿。这种用笔,使得他的字即便外形看起来“软”,骨子里却非常“硬”,真正做到了“棉里铁”。看《画记》卷,这种感觉尤其明显,通篇气韵连贯,没有大起大落的夸张跳跃,就像一位学识渊博的长者,在不紧不慢地给你讲故事,平和,但每一句都很有分量。那学会了苏轼的这种结字和用笔,对我们自己写字有啥启发呢?最大的启发可能就是:别急着追求龙飞凤舞的帅气和潇洒,先把手底下的线条写扎实,写圆润。试着让自己的运笔速度慢下来,感受笔锋在纸面上“揉”进去的感觉,追求一种“沉实”的力感。写字的时候,心态放平和,别老想着要写出个多么惊艳的字,就像苏轼一样,把注意力放在笔尖与纸面交流的过程本身。这种从苏轼字里悟出的“慢”与“沉”,恰恰是打好行书根基的绝佳路径。看完了宋代苏轼的“沉着宽博”,咱再把目光跳到明末,看看王铎的《见鲵渊轩》诗卷。好家伙,这画风突变!如果说苏轼是内功深厚的宗师在打太极,那王铎就是一位招式凌厉的剑客在舞剑,充满了动感和力量。王铎的行草,给人的第一视觉冲击力极强,这就是他技法里最夺目的地方——章法布局。他的字,大小、粗细、正侧、疏密,对比非常强烈,甚至有点“极端”。一行字下来,你可能看到一个特别硕大的字旁边,紧接着几个极度紧缩的小字;一个用墨浓重如团块的字下面,忽然又出现飞白淋漓的细线。这种强烈的视觉节奏,就像音乐里的重鼓点和快速琶音交错,看得人心跳加速。这种震撼效果的背后,是王铎对“轴线摆动”和“墨法”的出神入化运用。所谓“轴线”,你可以想象每个字都有一条看不见的中线。王铎的字,这条中线不是垂直下来的,而是左右剧烈地摇摆、晃动,通过字与字之间的俯仰、倚侧关系,形成一种动态的平衡。就像喝醉了酒的舞者,看似步履踉跄,实则章法严谨,韵味十足。再说用墨,王铎是玩墨的高手。他敢用“涨墨”,就是让墨水在纸上洇开,形成一块块浓郁的墨团,这在传统书法里是比较忌讳的,但他用好了,就成了增强块面感、制造视觉重音的独门绝技。与之相对的,他又能写出极其干枯的“飞白”线条,与涨墨形成枯与润的极致对比。那么,从王铎这里我们能“偷师”到什么?最重要的可能就是“胆量”和“节奏感”。学习他的章法,不是让我们也去写得东倒西歪,而是要学会在创作中敢于制造矛盾,然后再巧妙地解决矛盾。比如,有意识地安排字的大小、疏密,让一行字乃至整篇字活起来,有音乐般的韵律。用墨上,也可以尝试大胆一些,不必始终墨色均匀,通过墨色的自然变化来增加作品的层次感和情绪表达。王铎的技法告诉我们,高水平的书法不仅仅是把字写好看,更是在二维纸面上营造一个充满矛盾和平衡的、动感的视觉空间。聊了两位大神各自的独门绝技,你可能会想,他俩风格差这么远,我们学书法到底该学谁?其实啊,这根本不是个二选一的问题。苏轼和王铎,代表了行草书两种极其宝贵的美学取向和技法体系。苏轼给了我们“根”,那种沉实、含蓄、以静制动的内力;王铎则给了我们“势”,那种张扬、奔放、极具视觉张外的表现力。对于咱们学习者来说,最明智的做法不是非此即彼,而是兼收并蓄。你可以先从苏轼入手,好好磨练自己中锋行笔的功底,把线条写得圆厚、扎实,体会什么是“藏”与“拙”。当你手上有了这股子沉静的内劲,再去接触、揣摩王铎,学习他如何大胆地构建章法,如何巧妙地运用墨法,为自己的字注入动感和生机。这就好比先练内功心法,再学绝世剑招,顺序对了,事半功倍。所以,下次临帖的时候,不妨把《画记》卷和《见鲵渊轩》放在一起看,感受一下从宋到明,笔法风格是如何演变的,体会一下“沉着”与“飞动”这两种极致的美,如何在你的笔下找到平衡。