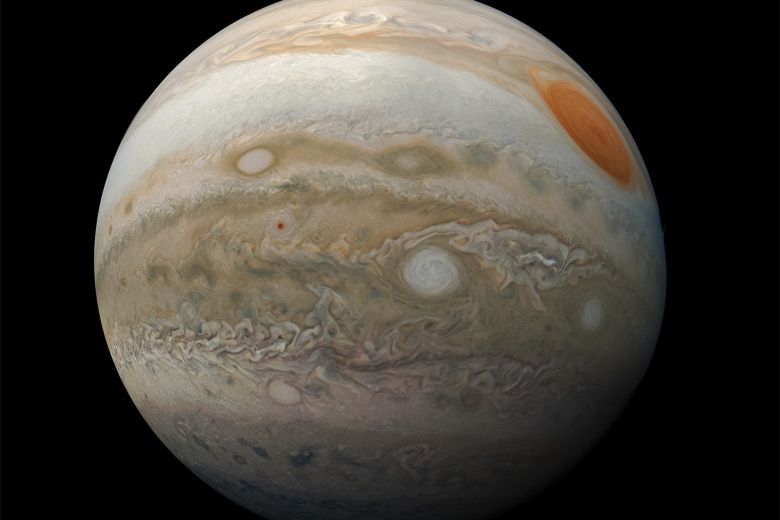

在浩瀚宇宙的演化史诗中,行星的诞生始终是最引人入胜的篇章之一。近日,日本名古屋大学的科学家团队在《科学报告》杂志上发表的一项研究,为我们揭开了木星诞生时间的神秘面纱——这颗太阳系中最大的行星,形成于太阳系诞生后的180万年。

陨石里的“宇宙时钟”

领导这项研究的迭戈·图里尼教授团队,将目光投向了陨石中一种特殊的结构——球粒(chondrules)。这些毫米级的熔融矿物颗粒,就像封存在陨石中的“时间胶囊”,记录着太阳系早期的演化痕迹。它们形成于高温熔融状态,随后迅速冷却凝固,其形成时间与太阳系重大事件有着密切关联。

研究发现,球粒的形成高峰期恰好与木星快速吸积气体的关键阶段相吻合。“当木星开始大量捕获原行星云中的气体,从岩石核心迅速成长为巨型气态行星时,这种剧烈的引力扰动会引发太阳系早期物质的剧烈运动,进而触发球粒的形成。”图里尼解释道,“我们观测到球粒形成的峰值出现在太阳系诞生后180万年,这正是木星完成‘成年礼’的时间节点。”

这一发现颠覆了此前对气态巨行星形成时间的模糊认知。要知道,木星的质量相当于其他所有行星质量总和的2.5倍,它的快速形成不仅塑造了自身的庞大体型,更通过强大的引力影响着整个太阳系的物质分布,甚至可能间接决定了地球等类地行星的最终位置。

近期太空探索的新发现

就在这项研究发表之际,天文学界还有不少令人振奋的进展。不久前,天文学家们通过社交平台X发布了世界最大地面望远镜拍摄的首批图像。位于智利的这台巨型设备,捕捉到了恒星形成区域中绚丽的星云漩涡,以及遥远星系群交织的壮观景象。这些图像中,闪烁的新生恒星如同宇宙中的篝火,正在浓密的气体尘埃中点燃自己的生命,让人直观感受到太阳系形成初期可能经历的混沌与活力。

而更早之前,美国杜克大学普拉特工程学院的天体物理学家们,则发现了宇宙中一种诡异的现象——“灵魂集群”。这些神秘的天体结构会释放出类似闪电的重复电磁暴,其成因至今成谜。有研究者推测,这类现象可能与致密天体(如中子星或黑洞)的相互作用有关,但其独特的周期性爆发模式,仍在挑战着现有的天体物理理论。

从陨石中微小的球粒到数亿光年外的电磁暴,人类对宇宙的探索始终在微观与宏观之间穿梭。木星诞生时间的确定,不仅为太阳系演化史补上了关键一环,更让我们意识到:宇宙中每一个天体的故事,都藏在看似不起眼的细节里。或许未来,更多藏在陨石、光线和引力中的“宇宙密码”,将继续为我们解开太阳系诞生的更多秘密。

评论列表