雨收秋气满乾坤,水国山乡景可论。

树叶半枯霜力重,雁声初起日痕温。

金风剪影林犹密,玉露凝珠色尚存。

莫道衰年悲岁月,今番始得解愁烦。

这首七律以寒露节气为背景,通过描绘天地间萧瑟与温润交织的秋日景象,抒发了对生命流逝的深刻感悟与超然心境。

全诗从雨后秋气的充塞写起,渐次展开霜重叶枯的肃杀画面,又以金风玉露的瑰丽收束,最终在观物悟道中达成对衰年的释然,形成“景—情—理”层层递进的审美结构。

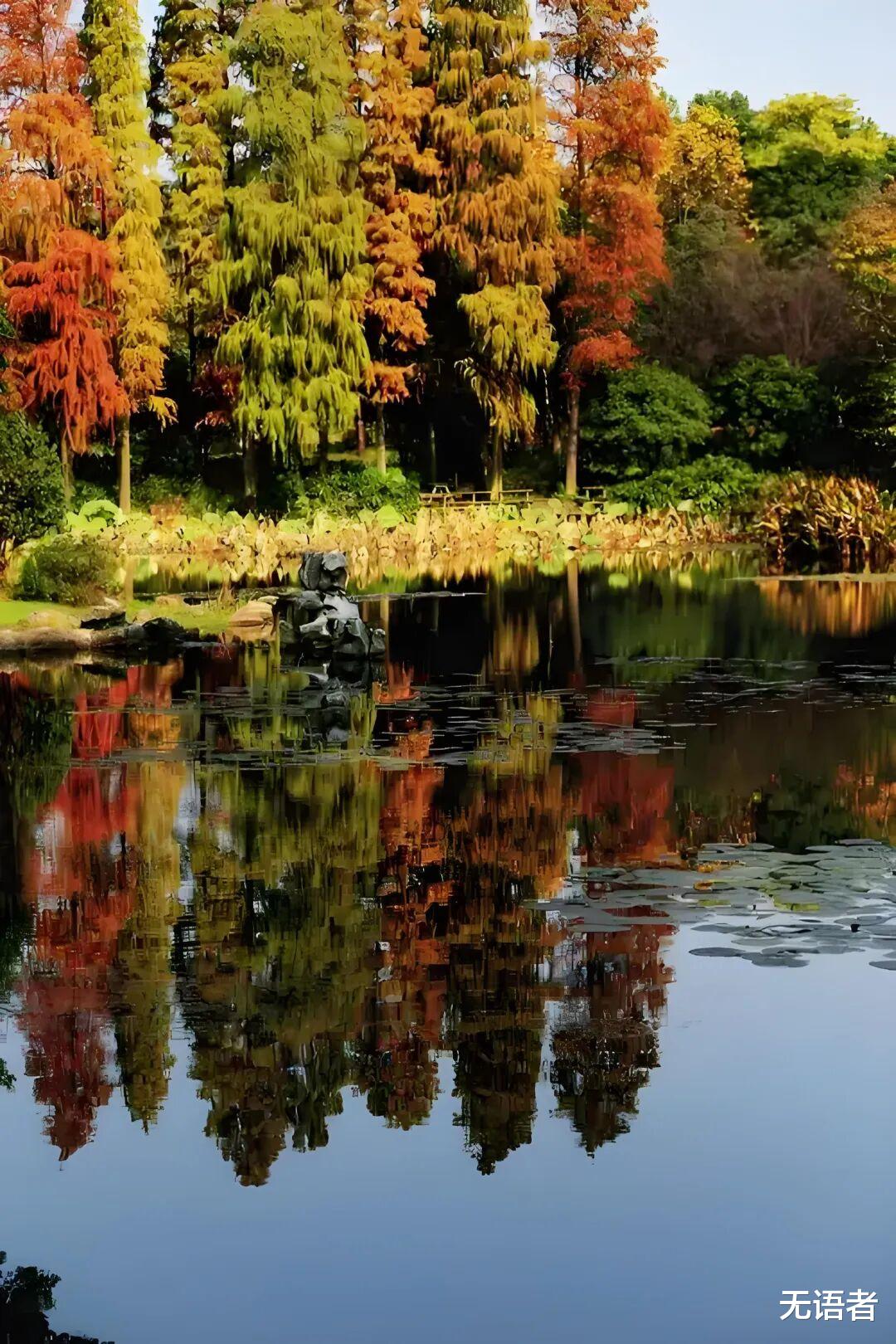

诗的开篇“雨收秋气满乾坤,水国山乡景可论”以气象起势。

雨霁云散后,清冽的秋气如潮水般漫溢天地,将水国山乡尽数笼罩于苍茫之中。

“满”字既写秋气充塞的物理空间,又暗含情绪满溢的心理空间。

而“景可论”三字看似平淡,实则暗藏张力——面对如此盛大的秋景,本应纵情评说,却因秋气的肃杀感而显出欲言又止的克制,为全诗定下沉静中蕴藏哲思的基调。

颔联“树叶半枯霜力重,雁声初起日痕温”以矛盾意象构建生命对话。

上句“半枯”写叶的凋零状态,霜气如具象化的重物压弯枝头,将无形的时光侵蚀转化为可感的物理重量;下句却以“雁声”划破寂寥,初起的鸣叫与斜阳余温形成听觉与视觉的双重暖意。

霜重与日温、枯败与声暖的对峙,恰似命运天平上衰亡与生机的两端,在冷峻中透出生命的顽强。

颈联“金风剪影林犹密,玉露凝珠色尚存”转向审美重构。

秋风携鎏金之色裁剪树影,纵使萧疏仍存密匝层林的生命力度;寒露凝作珠玉垂缀残枝,于凋零中粹取璀璨的视觉残章。

这里的“金”与“玉”不仅是色彩的修饰,更是对衰败景象的艺术升华——将自然代谢过程转化为可供玩赏的审美对象,暗含对生命短暂性的诗意接纳。

尾联“莫道衰年悲岁月,今番始得解愁烦”完成情志升华。

前句以“莫道”否定惯常的悲秋论调,后句借“始得”突显觉醒之态。

衰年本易生悲,却在观察“树叶半枯”“雁声日痕”的代谢中,领悟个体生命与自然节律的同构性。

这种觉悟非凭人力强求,而是在长期观物感时中自然生发的智慧,最终将愁烦消解于对永恒韵律的体认。

全诗如同一幅精心布局的秋日哲思图:外相层面,霜重叶枯的肃杀与金风玉露的瑰丽交织成矛盾美感;内蕴层面,观景者从“景可论”的沉吟到“解愁烦”的释然,完成对生命本质的顿悟。

诗中既有对时光流逝的敏锐感知,又有超越个体存亡的豁达胸襟,最终在破碎与完整的交响中,达成对自然代谢的审美观照与精神皈依。