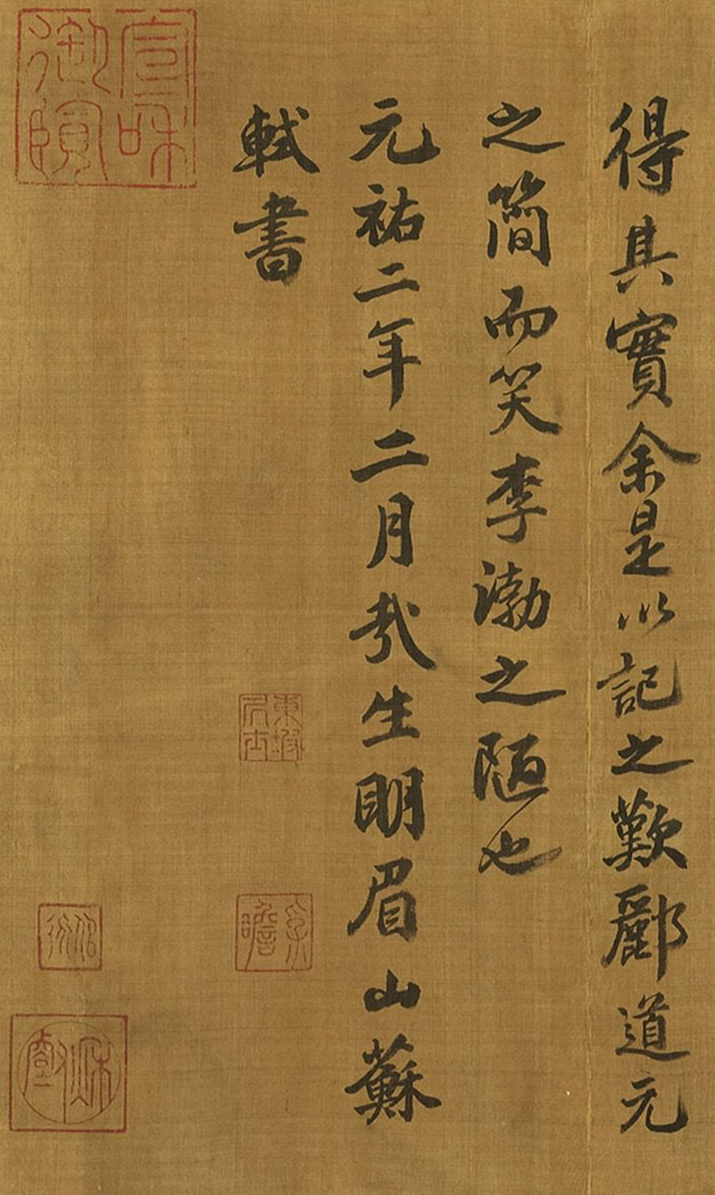

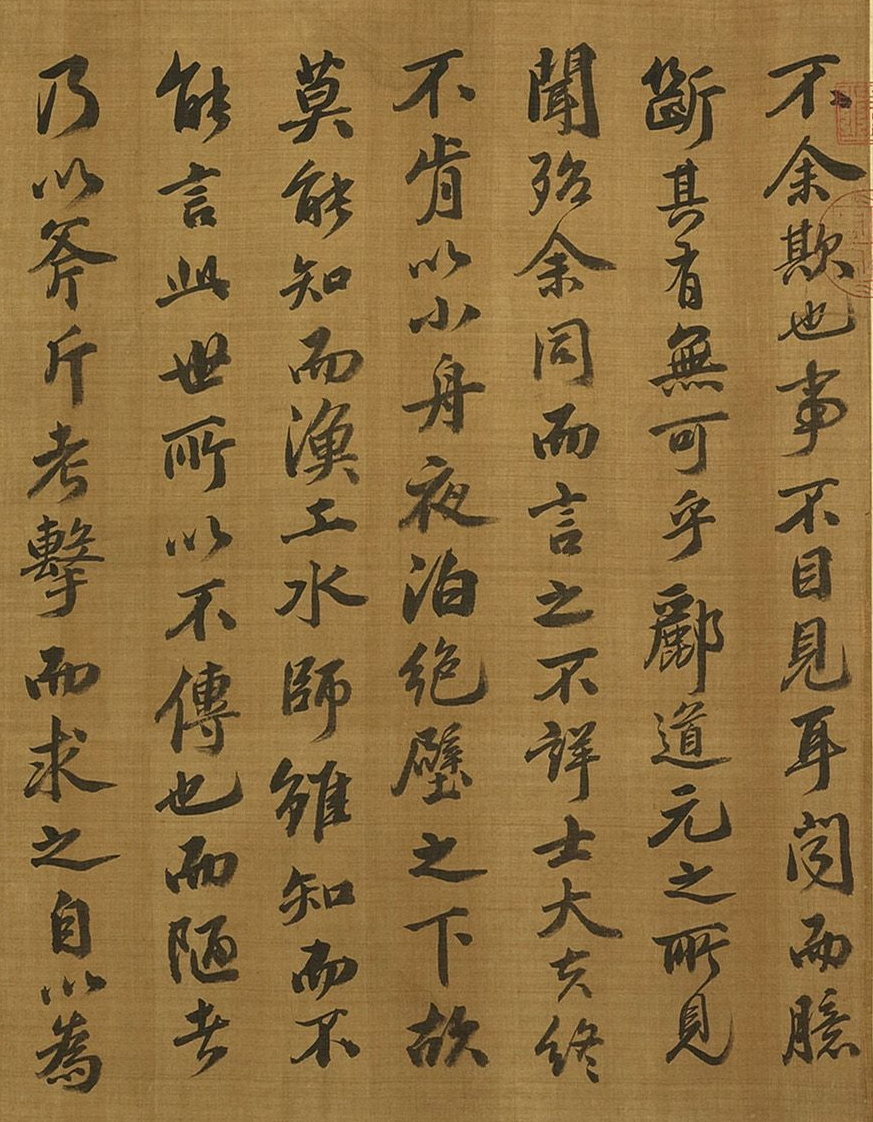

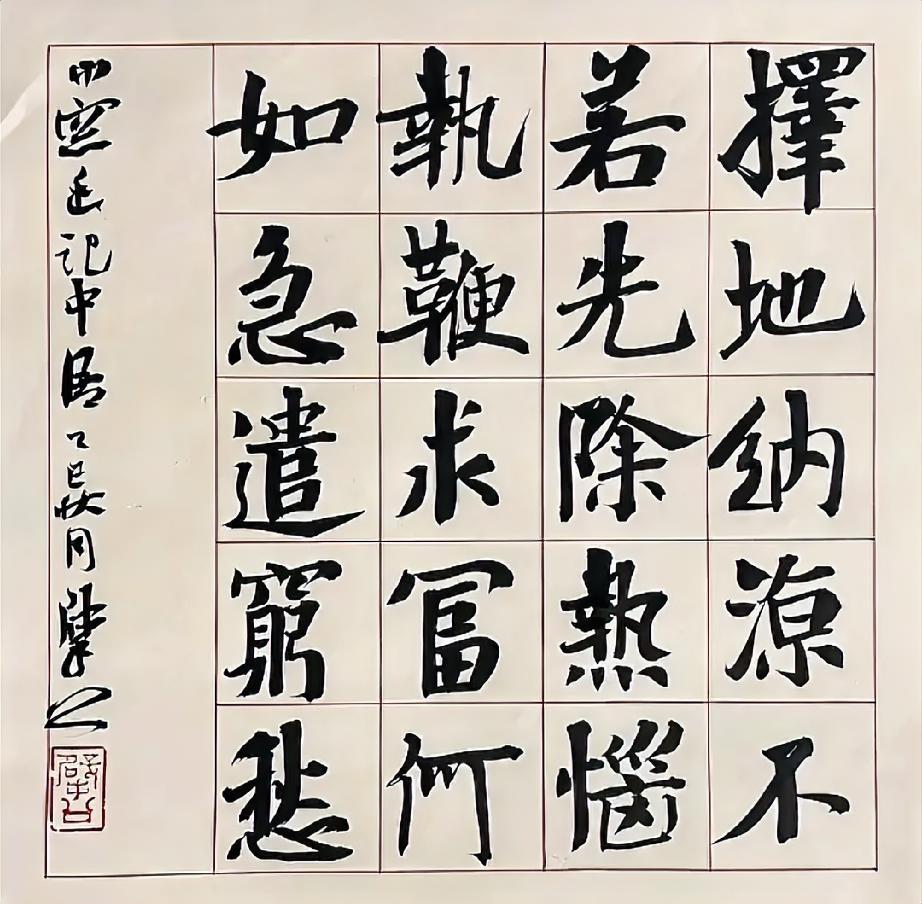

好的,朋友们,咱今天不聊虚的,就掰开了揉碎了,好好聊聊苏轼写的这篇行楷《石钟山记》。我知道,很多人一听到“苏轼”、“行楷”就觉得是高高在上的古董,离自己很远。别急,今天咱们就用大白话,从一个写字人的角度,看看苏东坡这字儿到底好在哪儿,咱们又能从里面学到啥真东西。咱得先弄明白一个事儿:啥是“行楷”?你可以把它理解成是“行走的楷书”。它不像楷书那样一笔一画都得站得笔直,像个拘谨的士兵;也不像草书那样狂奔,让你追不上。行楷呢,就是楷书走着路,偶尔小跑两步的样子,既端庄,又轻松。苏轼这篇《石钟山记》,就是这种字体的顶级示范。你第一眼看上去,可能觉得这字咋歪歪扭扭的,不太“工整”?哎,奥秘就在这儿了。这种“不工整”,恰恰是高级的“随性”,是功力深厚之后的一种自然流露,不是真的写歪了。那咱们就从最核心的“用笔”说起。苏轼的用笔,有个特别有名的特点,叫“偃卧笔”。听起来玄乎吧?说人话就是,他写字时,毛笔不是像我们通常以为的那样笔直垂直于纸面的,而是有点“侧躺着”、“趴着”的感觉。你想象一下,用刷子刷墙,是不是有点那个意思?这样写出来的笔画,会有什么效果呢?最直接的就是,笔画看起来特别“肥厚”、“饱满”,墨色浓郁,像吃饱了墨汁一样,给人一种沉稳、扎实的感觉。你仔细看他字里的横画和捺画,起笔的地方常常有个小尖,或者有个微微下压的动作,这就是笔锋“偃卧”下去后自然形成的,不是刻意做出来的“顿笔”。这种用笔方法,让他的字充满了“肉感”,但你可别以为这是“胖”,这是一种内在力量的充盈。说完了笔怎么动,再来看字怎么排布,也就是“结字”。苏轼的字,在结构上最大的一个特征就是“横势”。啥意思?就是他的字,普遍看起来是“扁扁的”,向左右两边伸展,有一种横向开阔的感觉。你把他写的“石”、“钟”、“山”这些字单独拎出来看,是不是感觉它们不太愿意往上长,更喜欢往两边“摊开”?这种结构,让整篇字看起来特别稳重,有种“趴得住”的感觉,不飘。而且,他非常善于制造“疏密”对比。一个字里面,有的地方笔画挤在一起,密不透风;有的地方又大胆地留出空白,疏可走马。这种强烈的对比,让他的字在平稳中又充满了节奏变化,一点都不呆板。你试着用手遮住他某个字的一半,会发现哪怕只看一半,结构依然很好看,这就是高手对空间分割的把握能力。单个字写得妙,整篇字放在一起,那就是“章法”的学问了。《石钟山记》的章法,用一句话概括就是“看似随意,实则精心”。你通篇看下来,不会觉得他在刻意地安排哪个字大、哪个字小,哪行密、哪行疏。一切都是随着文意和书写时的心境自然流淌出来的。但你就是会觉得整体非常和谐、舒服。为什么?因为他通过微妙的“轴线摆动”来制造行气。简单说,就是每一行字的中心线,并不是一条笔直的竖线,而是在微微地左右摇摆。就像我们走路,不是机器人似的直线前进,而是身体有自然的摆动。这种摆动,让整幅字活了起来,有了呼吸感,而不是僵死的队列。你顺着每一行字读下来,视线会不自觉地跟着这种摆动走,感觉像在听一首舒缓而有韵律的音乐。聊了这么多,最后肯定得落到咱们自己身上:怎么学?我给大家几个特别实在的建议。第一,初学千万别直接猛临《石钟山记》。为啥?因为苏轼的字个性太强了,你手上功夫不到家,一上手就容易只学到他的“形”——比如那个扁扁的结构和肥厚的笔画,但学不到里面的“神”,最后容易把字写“俗”、写“油”了。我建议啊,你先老老实实把唐楷(比如颜真卿、欧阳询)的底子打扎实了,把笔画的筋骨立起来。有了这个基础,你再回过头来看苏轼,就会发现,他的“偃卧”不是软塌塌,他的“扁势”不是压缩,那都是在坚实骨架上的丰腴血肉,是一种“从心所欲不逾矩”的境界。那时候你再动手去临摹,才能体会到其中的妙处,而不是仅仅描摹一个外形。

评论列表