老话常说“人老两年坎,迈过得福寿”,这句流传千年的俗语,

像一根无形的线,串起了中国人对生命规律的观察与对长寿的向往。

它究竟藏着怎样的秘密?

那两个被视为“坎”的年份,又为何被赋予如此特殊的意味?

要解开“两年坎”的谜题,得先回到两千多年前的春秋战国。

那时,孔子与孟子两位儒家圣贤,分别在73岁和84岁时离世。

在古代,医疗条件匮乏,平均寿命不过三四十岁,能活到古稀之年已是凤毛麟角。

孔孟作为精神领袖,他们的寿命自然成了百姓心中的“标尺”。

《易经》有云:“七日来复,八日成章。”

古人将生命周期以12年为轮回,但孔孟的寿命却恰好卡在第七轮的末尾,

73岁与84岁。这种巧合,让百姓产生了朴素的联想:

连圣人都难以跨越的年龄,普通人若能迈过,是否就能触达长寿的彼岸?

于是,“七十三、八十四,阎王不请自己去”的俗语应运而生,

既带着对圣贤的敬畏,也暗含对生命的敬畏。

这种观念并非空穴来风。

古代中医理论中,“男八女七”的生命周期规律,进一步印证了年龄节点的重要性。

《黄帝内经》记载,男性以8年为一个阶段,73岁(虚岁)时肾气衰微,身体机能骤降;

女性以7年为一个阶段,84岁时任脉虚、天癸竭,生理支撑逐渐瓦解。

这些理论,与孔孟的寿命节点不谋而合,让“两年坎”的说法更添几分神秘色彩。

“两年坎”的传说,不仅停留在口头,更渗透到民俗的方方面面。

在寿宴习俗中,73岁与84岁的老人往往选择低调庆生,

不摆大宴,不邀宾客,只与家人围坐吃顿饭。

这种“避讳”,既是对传统的尊重,也是对老人心理的呵护。

长寿的期盼,还体现在节庆饮食里。

江浙地区正月初一吃大虾,虾腰弯曲寓意“圆滑顺利”;

山东曲阜宴席以“万事鸡当头”开场,以糖水梨收尾,取“吉利”谐音;

重阳节登高望远,祈求“寿比南山”。

这些习俗,无一不透露着人们对“福寿双全”的渴望。

民间吉祥图案更是将福寿文化发挥到极致。

“事事如意”纹样中,柿子与“事”同音,寓意事事顺遂;

“五福捧寿”图里,蝙蝠与“福”谐音,五只蝙蝠环绕寿字,象征多福多寿。

就连新生儿洗三时,也要用大葱轻打身体,口中念叨“一打聪明,二打伶俐”,为孩子祈福。

这些习俗,像一根根细线,将长寿的愿望编织进日常生活的每个角落。

“两年坎”虽源于传统,但跨坎的方法却需与时俱进。

古人认为,心态决定寿命。

《论语》有言:“仁者寿。”孔子提倡“饭疏食饮水,曲肱而枕之”的清淡饮食,孟子主张“养气保和”的心境平和。

这些理念,与现代医学不谋而合,积极心态能降低疾病风险,延长寿命7.5年。

那么,如何科学跨坎?

首先,需重视健康管理。60岁后,退休带来的生活变化会加速衰老,此时应调整作息,避免熬夜;

保持饮食清淡,少食生冷;适量运动,如散步、太极,增强体质。

其次,定期体检不可或缺。通过体检早发现疾病,及时干预,能显著提高生活质量。

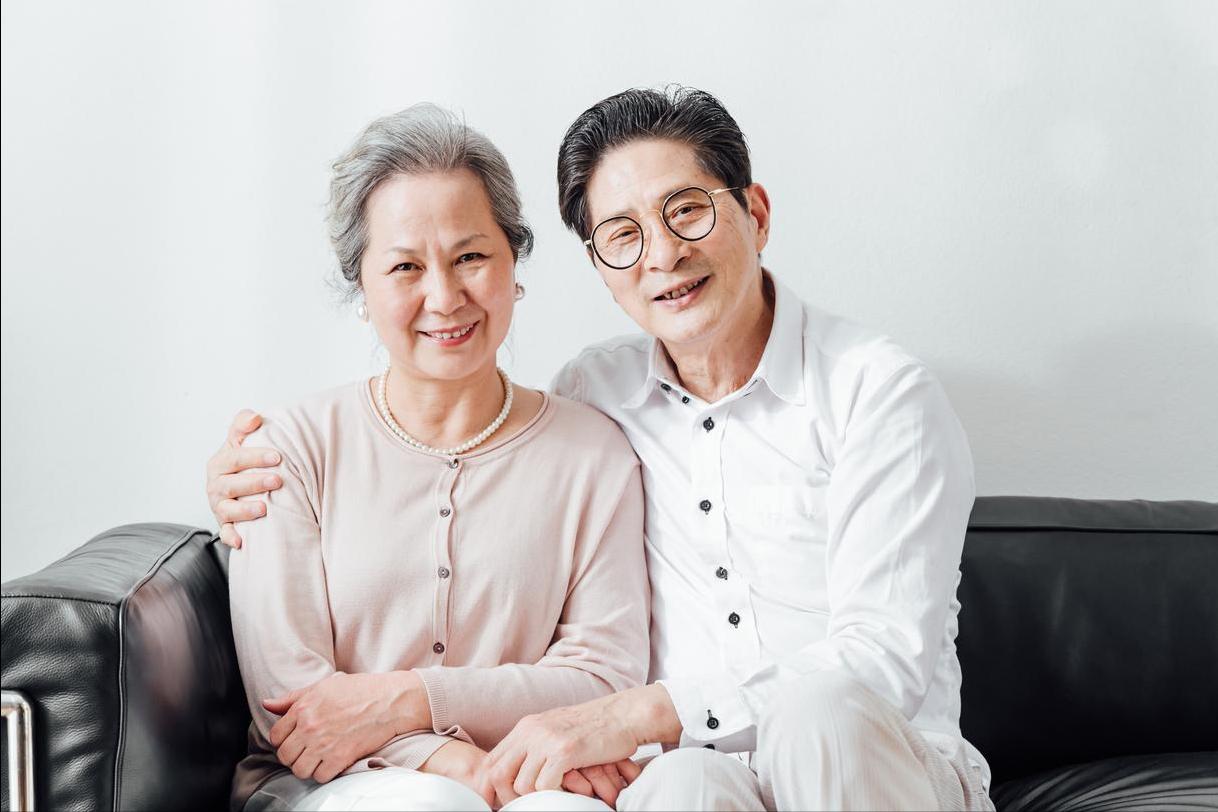

最后,心态调整至关重要。

接纳衰老的现实,珍惜当下,与家人朋友共度时光,能让晚年生活更充实。

“人老两年坎,迈过得福寿”,

这句俗语,是古人对生命规律的朴素总结,也是对长寿的美好期盼。

它提醒我们,年龄只是数字,真正的长寿在于健康的体魄与豁达的心态。