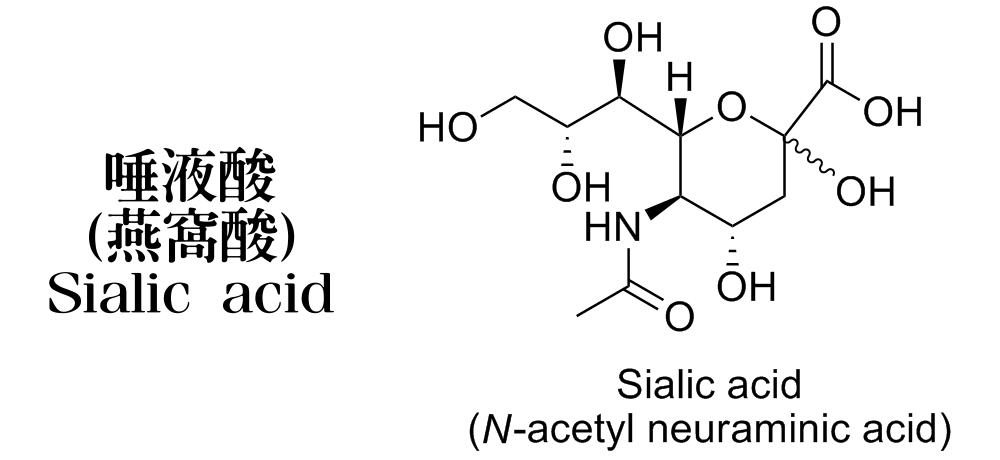

唾液酸(N-乙酰神经氨酸),2021年就作为首个化妆品新原料被成功备案,凭借其在抗皱、美白、修护等多方面的潜力,正日益受到前沿科研关注。

然而,唾液酸本身具有强亲水性,这使其在面对亲脂性的皮肤角质层时,渗透能力大打折扣。稳定性欠佳、生物利用度低等问题,共同构成了一个难以逾越的“功效瓶颈”,极大地限制了其在终端产品中的实际效果。

近期,一项由华中科技大学与麦吉丽、武汉百思凯瑞生物等联合发表于国际期刊《Pharmaceutics》的研究,通过脂质纳米粒包裹技术,成功解决了唾液酸的递送难题,并验证其功效活性提升作用。

值得一提的是,武汉百思凯瑞生物是国内专业从事纳米载体的企业,此前已与曼秀雷敦、欧诗漫、逸仙电商达成技术合作,公开多项纳米成分专利,展现了这一纳米载体技术的广泛适用性。

唾液酸的应用瓶颈

现有研究已表明,唾液酸在多个通路中均能发挥作用,既能通过激活TGF-β/Smad信号通路促进胶原蛋白合成,又能抑制MMP-1、MMP-3的表达,从而减少胶原降解,实现抗衰;

同时,它还能通过抑制酪氨酸酶活性来减少黑色素生成,实现美白效果;此外,还能上调丝聚蛋白(Filaggrin)等关键因子的表达,强化皮肤屏障。

然而,这些生物学功能,想在护肤品中复现,则必须建立在成分有效透皮的前提之上。

对于唾液酸这样的大分子、强亲水性成分,传统的配方体系往往力不从心。大部分活性物被阻挡在皮肤表面,无法渗透,最终沦为“无效添加”,这无疑是对优质原料的一种浪费。

因此,如何突破这“最后一公里”的递送难题,让唾液酸的潜能被完全激发?是这一成分的终极难题。

技术拆解

华中科技的这项研究则是将解题方案寄托于前沿递送技术“脂质纳米粒”。

实验数据显示,纳米化的脂质体结构有效提升了唾液酸的稳定性。

在光照和45°C高温条件下储存28天后,游离的唾液酸溶液已出现明显的颜色变化,而脂质纳米粒包裹的唾液酸则无任何外观改变,表现出优异的稳定性。

其次,也是最关键的,它实现了唾液酸生物利用度和功效的“倍数级”放大。

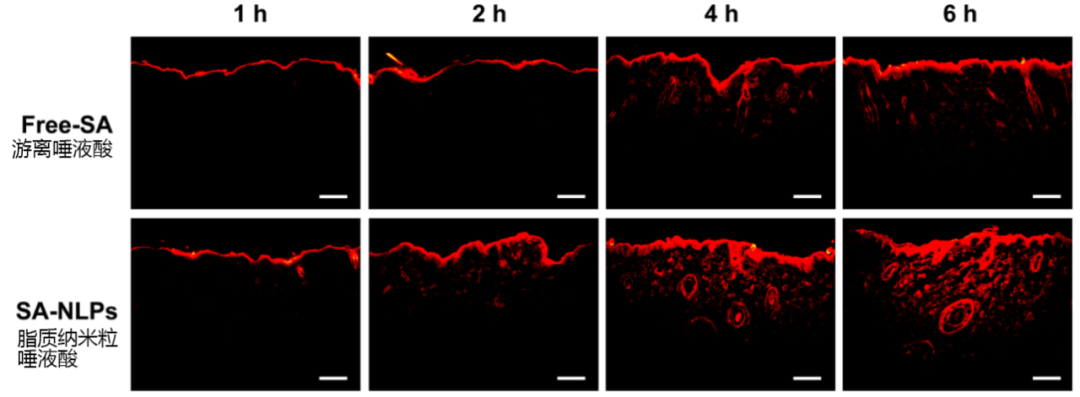

研究团队通过体外皮肤渗透实验发现,与游离唾液酸相比,包裹后的唾液酸渗透性大幅提升,其皮肤滞留量提升了246.98%,累积皮肤渗透率提高了340.1%。这意味着更多的活性成分能够穿过屏障,并有效存留在皮肤内部。

更高的渗透和滞留,带来的是功效转化的提升。研究团队在人体临床试验中,验证这一结果。

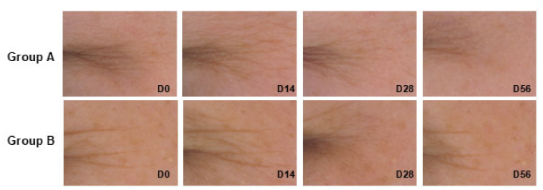

这项为期56天的测试,采用随机分组对照的设计,一组使用含有1%脂质纳米粒唾液酸的乳霜,另一组则使用含有等量游离唾液酸的同基质乳霜。

结果,脂质纳米粒组志愿者在56天后皱纹长度显著减少了4.01%;相比之下,游离唾液酸组则未观察到有统计学意义的改善。另外,在屏障修护、提亮肤色维度,脂质纳米粒组同样展示出活性优势。

新美学评析

如何让活性成分精准、高效地作用于靶点,即递送效率问题,是“唾液酸”等成分从实验室成果迈向实际应用的过程中,不可回避的话题。

事实上,以脂质体为代表的递送系统并非全新概念,其在医药领域的应用已相当成熟。然而,近年来随着纳米技术、材料科学的进步,这类递送技术亦逐渐与化妆品领域融合。从早期的基础包裹,到如今追求靶向释放、多层包裹、智能响应的精准制导,递送系统本身已成为一门复杂的科学。

正推动行业从“成分党”向“技术党”进阶,未来的竞争,将是活性物与递送载体之间协同增效的体系之争。

本账号转载的新闻内容,转载至新美学 化妆品科学传播公众号。转载仅为向用户传递多元行业信息、拓宽信息视野,不涉及任何商业盈利活动。 转载内容的版权、著作权归原新闻发布方及原作者所有,本账号不主张、不享有相关知识产权权益,亦不代表对内容观点、真实性、准确性的认同或背书。 用户需自行核实内容真伪,因依赖转载内容导致的决策失误、权益受损等损失,本账号不承担法律责任;若内容涉嫌侵权、违法或违背公序良俗,请版权方或权利人及时联系,本账号核实后将立即删除