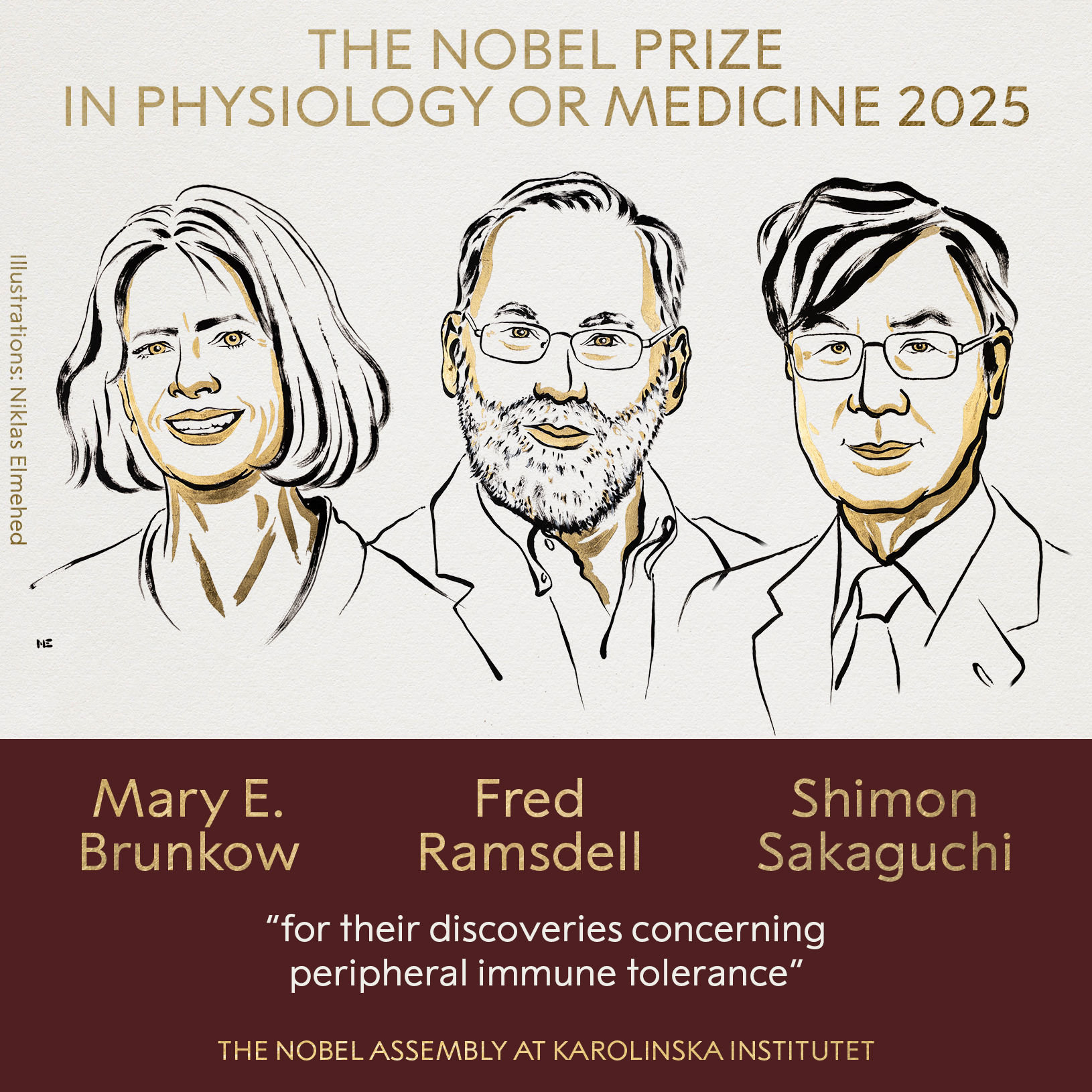

2025年诺贝尔生理学或医学奖授予玛丽·E·布伦科、弗雷德·拉姆斯德尔和坂口志文,以表彰他们在外周免疫耐受机制研究上的突破性贡献。

布伦科和拉姆斯德尔,是美国科学家。坂口志文是日本大阪大学教授,今年74岁。

布伦科通过基因突变小鼠模型,于2001年锁定Foxp3基因是调节性T细胞发育的关键调控因子,发现该基因突变会引发严重自身免疫综合征,为相关疾病研究奠定基础。

拉姆斯德尔在Foxp3基因研究中贡献突出,与布伦科共同揭示该基因突变与IPEX综合征的关联,进一步证实调节性T细胞在维持免疫耐受中的核心作用。

日本科学家坂口志文是该领域奠基人,1995年首次识别调节性T细胞标志分子CD25,验证其防自身免疫病的作用,后续又证实Foxp3基因是调节性T细胞分化的“开关”,完整阐明外周免疫耐受分子机制。

布伦科、拉姆斯德尔、坂口志文等三人的研究,揭示了免疫系统不攻击自身组织的关键原理,为自身免疫病、癌症及器官移植治疗开辟了新方向。

我们可以看到,近年来,在荣获诺贝尔科学奖方面,美国科学家表现非常抢眼,美国几乎成了诺贝尔奖的获奖专业户,由此可见,美国在基础科学研究方面,的确实力雄厚。

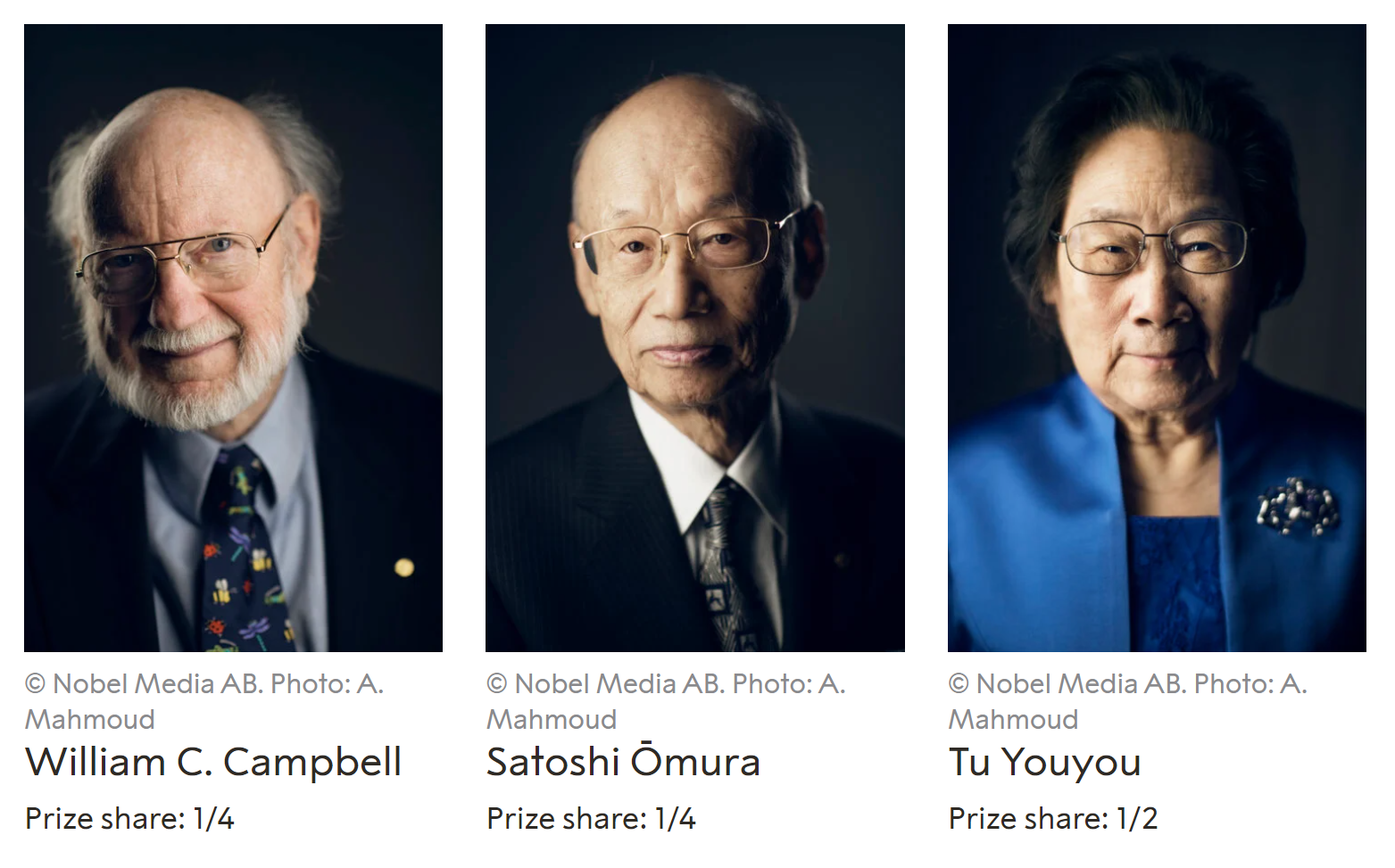

在获得诺贝尔科学奖方面,日本科学家也展现了强大的实力。可能,许多人没有注意到,在2015年屠呦呦获得诺贝尔生理学或医学奖的同时,日本科学家大村智也是获奖者之一。

从大方向来看,2012年获奖的山中伸弥,2016年获奖的大隅良典,2018年获奖的本庶佑,研究方向都是免疫学,可见日本在免疫学方面的基础研究,具有雄厚的实力。

2001年3月,日本出台第二个《科学技术基本计划》,明确提出“未来50年(2001-2051)获得30个诺贝尔奖”的宏伟目标。现在,日本已有19人获奖,看来,日本真有可能达到预定目标。

对比之下,中国还要更加努力。当然,基础科学研究,有一个厚积薄发的基本规律。在中国经济强劲发展的支撑下,中国的人才培育和科研水平,也有极佳的表现。我们可以期待,将来会有大批中国科学家荣获诺贝尔科学奖。