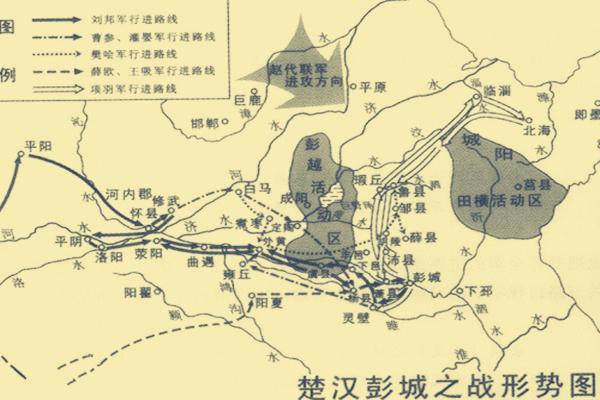

彭城之战,堪称项羽军事生涯中的璀璨高光,彼时的项羽,宛如战神降临,书写了一段以少胜多的传奇佳话。公元前 205 年,刘邦趁着项羽主力深陷齐国战场、后方空虚之际,纠集五路诸侯,率领着浩浩荡荡的 56 万大军,气势汹汹地杀向楚国都城彭城。这 56 万大军,人数众多,阵容庞大,一路上可谓是势如破竹,轻而易举地便拿下了彭城。

然而,刘邦万万没有想到,项羽竟如此勇猛无畏、果敢决绝。得知彭城失陷的消息后,项羽怒发冲冠,当机立断,留下诸将继续在齐国作战,自己则亲率 3 万精锐骑兵,马不停蹄地日夜兼程赶回彭城。这 3 万骑兵,皆是项羽精心挑选、训练有素的精锐之师,他们战斗力极强,宛如一把把锋利的利刃。项羽充分发挥骑兵机动性强的优势,巧妙地绕开了刘邦重兵防守的正面,选择从防守最为薄弱的西面进行突袭。

战斗打响的那一刻,项羽身先士卒,一马当先地冲在最前面,他的勇猛无畏极大地鼓舞了楚军的士气,让楚军个个士气高涨、斗志昂扬。而刘邦这边呢,占领彭城之后,便开始得意忘形起来,整天沉浸在美酒、财宝和美女之中,丝毫没有察觉到危险正一步步逼近。当项羽的骑兵如神兵天降般突然出现在眼前时,汉军顿时惊慌失措,乱作一团,完全丧失了抵抗的能力。仅仅半天的时间,楚军便以雷霆万钧之势击溃了汉军,汉军兵败如山倒,纷纷四散逃窜。在楚军的猛烈追击下,汉军死伤无数,尸体堆积如山,甚至连睢水都被堵塞得无法流动。刘邦在混乱之中,好不容易才带着数十骑狼狈逃脱,侥幸捡回了一条性命。

垓下之战:英雄的末路悲歌时光流转,到了公元前 202 年 ,楚汉战争来到了最后的关键时刻,垓下之战爆发。这一战,项羽所率领的十万楚军,被刘邦、韩信、彭越等人率领的六十万联军重重包围,陷入了绝境之中。曾经在战场上叱咤风云、战无不胜的项羽,此时面临着前所未有的巨大危机。

在这场战役中,韩信精心布局,采用了 “十面埋伏” 的精妙战术,将楚军围得水泄不通,密不透风。楚军不仅兵力远远少于汉军,而且粮草也已经断绝,士兵们饥寒交迫,士气低落至极点,几乎丧失了战斗的意志。项羽虽然率领楚军多次试图突围,但都以失败告终,楚军的主力部队也在一次次的突围中损耗殆尽,所剩无几。

而此时,刘邦又听从张良的计策,采用了 “四面楚歌” 这一攻心战术。在寂静的夜晚,汉军在楚军的营帐周围齐声唱起楚地的民歌。熟悉的乡音在夜空中飘荡,勾起了楚军士兵们对家乡的深深思念之情,他们的思乡之情如潮水般汹涌澎湃,战斗意志也在这悠悠的歌声中逐渐动摇。项羽听到这四面传来的楚歌,大惊失色,以为楚地已经全部被汉军占领,心中充满了绝望和悲伤。在这种心理攻势下,楚军的士气彻底崩溃,士兵们纷纷逃亡,一夜之间,项羽帐下就只剩下了八百亲兵,他的处境变得岌岌可危。 最终,项羽在乌江畔,怀着无尽的遗憾和不甘,选择了自刎,结束了自己波澜壮阔却又充满悲剧色彩的一生,一代英雄就此落幕。

同样是面对兵力悬殊的困境,为何在彭城之战中,项羽能够创造奇迹,以少胜多,取得辉煌的胜利;而在垓下之战中,他却无法重演这一壮举,最终走向了失败的深渊呢?这其中究竟隐藏着怎样的秘密和原因呢?

此消彼长:实力的逆转(一)楚军的衰落长期的战争犹如一台无情的绞肉机,对楚军的消耗是巨大且致命的,使其逐渐陷入了困境之中。随着楚汉战争的持续进行,楚军的兵力不断减少,士兵们在一场又一场的残酷战斗中伤亡惨重,减员严重 ,却又得不到及时、有效的补充。粮草方面,也陷入了匮乏的艰难境地,后勤补给线时常遭到汉军的破坏和骚扰,运输困难重重,这使得楚军常常面临着饥肠辘辘的困境,士兵们连基本的温饱都无法保障,身体素质和战斗力自然大打折扣。

更为致命的是,楚军还遭受了重要将领的损失和背叛,这对楚军的打击堪称毁灭性。龙且,作为项羽最为倚重的大将之一,他作战勇猛,军事才能卓越,在楚军中拥有极高的威望,是项羽的得力臂膀。在潍水之战中,龙且奉命率领二十万楚军与韩信率领的汉军展开激战。然而,不幸的是,龙且因轻敌冒进,陷入了韩信精心设计的圈套之中,最终战败被杀,他所率领的二十万楚军也几乎全军覆没。这一战的失利,不仅让楚军损失了一员能征善战的大将和大量的精锐兵力,更使得楚军的士气遭受了沉重的打击,从此一蹶不振。

英布,同样是楚军的一员猛将,他作战勇敢,屡立战功,曾为项羽的霸业立下汗马功劳。但随着楚汉战争局势的逐渐变化,英布对项羽的不满和疑虑日益加深。项羽在分封诸侯时的一些不公平做法,以及在战争后期对英布的猜忌和不信任,让英布感到心灰意冷。最终,在刘邦的谋士随何的巧妙劝说和拉拢下,英布决定背叛项羽,投靠刘邦。英布的背叛,不仅削弱了楚军的军事力量,还在楚军中引发了严重的信任危机,使得其他将领人人自危,军心大乱。

钟离眛,这位智勇双全的将领,同样未能摆脱命运的捉弄。他多次为项羽出谋划策,在战场上奋勇杀敌,为楚军立下了赫赫战功。然而,项羽的刚愎自用和猜忌心理,让钟离眛逐渐失去了项羽的信任和重用。在楚军内部,他渐渐被边缘化,处境艰难。项羽败亡后,钟离眛遭到了刘邦的通缉和追杀,走投无路之下,他曾试图投靠韩信寻求庇护。但韩信为了自保,最终还是背叛了钟离眛,导致钟离眛被迫自杀。钟离眛的死,无疑是楚军的又一大损失,也让项羽失去了一位忠实的支持者和得力的助手。

这些重要将领的相继离去,使得楚军的指挥体系陷入了混乱,军事决策和作战执行能力大幅下降。项羽失去了这些左膀右臂的支持,在战场上变得愈发孤立无援,难以再像以前那样指挥若定、纵横捭阖。曾经战无不胜、攻无不克的楚军,如今已是元气大伤,实力大不如前,在与汉军的对抗中,逐渐陷入了劣势。

(二)汉军的崛起与楚军的衰落形成鲜明对比的是,汉军在刘邦的领导下,实力如日中天,逐渐发展壮大起来。刘邦,这位出身草莽的领导者,虽然自身的军事才能或许比不上项羽,但他却有着非凡的用人智慧和卓越的领导才能,深知 “得人者兴” 的道理,善于发现和选拔人才。无论是张良、韩信、萧何等一代名臣,还是樊哙、灌婴等出身低微的将领,只要有才干和能力,都能得到他的重用。他用人不拘一格,唯才是举,不问出身,将这些人才汇聚在自己的麾下,充分发挥他们的优势和特长,为汉军的发展壮大奠定了坚实的人才基础。

在楚汉战争期间,刘邦还善于整合各方势力,不断扩充自己的力量。他与英布、彭越等诸侯达成了联盟,共同对抗项羽。英布在背叛项羽后,为了向刘邦表示忠心,积极调动自己的军队,配合汉军作战,为汉军增添了一支强大的生力军。彭越则在项羽的后方展开了一系列的游击战争,频繁骚扰项羽的后勤补给线,使得项羽首尾不能相顾,疲于应对。这些诸侯的加入,不仅壮大了汉军的兵力,还分散了项羽的注意力和兵力,让项羽陷入了多线作战的困境之中。

韩信,这位被誉为 “兵仙” 的军事天才,更是为汉军的崛起立下了汗马功劳。他的军事才能卓越非凡,战略眼光独到,善于运用各种战术和谋略,在战场上屡建奇功。在刘邦还定三秦的战役中,韩信采用了 “明修栈道,暗度陈仓” 的计策,成功地迷惑了项羽的守军,出其不意地攻入关中,为刘邦打开了东进的大门。随后,韩信又率领汉军先后平定了魏、代、赵、燕、齐等国,占领了大片的土地,极大地扩充了汉军的势力范围。在潍水之战中,韩信巧妙地利用潍水的地形,水淹龙且率领的楚军,取得了一场辉煌的胜利,彻底扭转了楚汉战争的局势。韩信所率领的军队,纪律严明,战斗力极强,成为了汉军的核心力量和中流砥柱 。

除了军事力量的增强,汉军的后方也十分稳固。萧何在关中地区,精心治理,发展生产,为汉军提供了源源不断的粮草和兵源。他制定了一系列合理的政策,鼓励百姓耕种,恢复经济,使得关中地区的农业生产得到了迅速的恢复和发展。同时,萧何还积极组织人力物力,修筑城墙,加强防御,确保了汉军后方的安全稳定。在萧何的努力下,关中地区成为了汉军坚实的大后方,为汉军在前线的作战提供了有力的支持和保障。

此消彼长之下,汉军在实力上已经全面超越了楚军,在垓下之战中占据了绝对的优势。这也为汉军最终取得胜利,奠定了坚实的基础。

人心向背:凝聚力的差异(一)项羽的失人心项羽的性格中,有着残暴的一面,这使他在战争过程中,做出了许多令人发指的行为,这些行为严重地伤害了民心,也让他逐渐失去了部下的忠诚。

在巨鹿之战后,项羽率领楚军击败了秦军主力,收降了二十万秦军降卒 。然而,他却担心这些降卒心怀二意,在入关后会不听指挥,于是做出了一个令人震惊的决定 —— 将这二十万降卒全部坑杀于新安城南。这一残暴的行为,让天下人都对项羽感到恐惧和寒心,使得他在秦地百姓心中,成为了一个恶魔般的存在,也为他日后的失败埋下了祸根。

项羽进入咸阳后,更是烧杀抢掠,无恶不作。他不仅杀掉了已经投降的秦王子婴,还对咸阳城的百姓进行了大肆的屠杀和劫掠,抢夺他们的财物,霸占他们的妻女,将咸阳城变成了一片人间炼狱。随后,项羽又下令火烧秦宫,大火熊熊燃烧,整整烧了三个月都没有熄灭,宏伟壮丽的秦宫被付之一炬,化为了一片灰烬。这把火,烧掉的不仅仅是秦朝的宫殿,更是项羽在百姓心中的声誉和希望,让他彻底失去了关中地区百姓的支持和拥护。

项羽的屠城行为也屡见不鲜。在攻打襄城时,由于襄城军民顽强抵抗,项羽在破城后,竟下令将全城百姓全部坑杀,一个不留。在攻打城阳时,同样对城阳百姓进行了残酷的屠杀,手段极其残忍,令人发指。这些屠城行为,使得百姓们对项羽充满了恐惧和仇恨,纷纷远离他,不愿再为他效力。

除了对百姓残暴,项羽在对待部下时,也常常表现出刚愎自用、猜忌多疑的性格特点。他不善于倾听部下的意见和建议,总是独断专行,按照自己的想法行事。对于一些有才能的将领,他又常常心存猜忌,担心他们会威胁到自己的地位,因此不能给予他们充分的信任和重用。比如,项羽手下的谋士范增,足智多谋,为项羽出谋划策,立下了汗马功劳。然而,项羽却对范增逐渐产生了怀疑和不满,在刘邦的反间计下,竟然轻易地疏远了范增,剥夺了他的权力。范增悲愤交加,最终离开了项羽,不久后便病逝了。范增的离去,对项羽来说是一个巨大的损失,使得他在后来的战争中,失去了一位重要的智囊和支持者 。

项羽的这些行为,让他失去了人心,内部矛盾重重,士兵们对他的忠诚度也大打折扣。在垓下之战时,楚军士兵们的士气低落,很多人都已经失去了战斗的意志,甚至有人偷偷地逃离了楚军,这也为项羽的失败埋下了伏笔。

(二)刘邦的得人心与项羽形成鲜明对比的是,刘邦深知得民心者得天下的道理,因此在战争过程中,始终注重争取民心,赢得了广大百姓的支持和拥护。

刘邦在入关后,与关中父老约法三章:“杀人者死,伤人及盗抵罪 。” 这三条简单而明确的法令,废除了秦朝严苛的法律,极大地减轻了百姓的负担,让百姓们感受到了刘邦的仁慈和公正。与项羽的烧杀抢掠相比,刘邦的军队纪律严明,对百姓秋毫无犯,不抢夺百姓的财物,不骚扰百姓的生活,这让关中地区的百姓对刘邦充满了感激和信任。百姓们纷纷拿出自己的粮食和酒水,犒劳刘邦的军队,希望刘邦能够在关中地区称王,统治他们。

刘邦还善于团结各方诸侯,充分发挥他们的力量,共同对抗项羽。他深知,仅凭自己的力量,很难与强大的项羽抗衡,因此积极地与其他诸侯建立联盟,形成了一个反楚的统一战线。在这个联盟中,刘邦充分尊重各方诸侯的利益和地位,与他们平等相待,共同商讨作战计划,使得各方诸侯都愿意为他效力。例如,在垓下之战前,刘邦为了争取韩信和彭越的支持,答应在胜利后,将大片的土地分封给他们。韩信和彭越得到了刘邦的承诺后,便率领自己的军队前来参战,为垓下之战的胜利做出了重要贡献。

在对待部下方面,刘邦则表现出了豁达大度、用人不疑的领袖风范。他能够充分信任自己的部下,给予他们足够的权力和空间,让他们能够尽情地发挥自己的才能。刘邦还善于听取部下的意见和建议,无论对方的身份地位如何,只要提出的意见有道理,他都会虚心接受。比如,刘邦在攻打咸阳时,本来想留在咸阳城,享受胜利的果实。但是,樊哙和张良等人却劝他不要这样做,以免引起天下人的反感。刘邦听取了他们的建议,果断地离开了咸阳城,还军霸上,这一举措赢得了天下人的赞誉。

刘邦的这些举措,使得汉军内部凝聚力极强,士兵们都对他忠心耿耿,愿意为他出生入死。在垓下之战中,汉军士兵们士气高昂,斗志昂扬,紧密团结在刘邦的周围,为了实现推翻项羽、统一天下的目标而努力奋战。这种强大的凝聚力,成为了汉军取得胜利的重要保障。

战略战术:指挥的高下(一)项羽的战略失误在垓下之战中,项羽的战略决策出现了严重的失误,这成为了他最终失败的重要原因之一。项羽虽然作战勇猛,个人武力超群,但在战略规划和指挥方面,却远远不及韩信等汉军将领 。

面对刘邦、韩信等人率领的六十万联军的包围,项羽没有制定出有效的突围策略,也没有对战场形势做出准确的判断和分析。他只是一味地凭借自己的勇猛,试图通过正面突围来突破汉军的包围圈,却忽略了汉军的兵力优势和严密的防守部署。在多次突围失败后,项羽陷入了被动防守的困境,只能困守垓下,等待命运的裁决。

项羽在战争中还缺乏灵活应变的能力,不懂得根据战场形势的变化及时调整战略战术。当汉军采用 “四面楚歌” 的心理战术,瓦解楚军士气时,项羽没有采取有效的应对措施,而是被汉军的计谋所迷惑,陷入了绝望和恐惧之中,最终失去了战斗的意志和信心。

(二)韩信的精妙布局韩信作为汉军的总指挥,在垓下之战中展现出了卓越的军事才能和高超的指挥艺术,他的精妙布局,成为了汉军取得胜利的关键因素。

韩信深知项羽的勇猛和楚军的战斗力,因此在作战时,他并没有选择与楚军进行正面的硬拼,而是采用了 “十面埋伏” 的战术,巧妙地利用地形和兵力优势,将楚军围得水泄不通。韩信将汉军分成多个梯队,层层设防,形成了一个严密的包围圈。他还在包围圈的四周设置了伏兵,等待楚军进入包围圈后,再发起突然袭击,让楚军陷入了重重包围之中,无法逃脱。

为了进一步瓦解楚军的士气,韩信又采用了 “四面楚歌” 的心理战术。他让汉军在夜晚唱起楚地的民歌,让楚军士兵误以为楚地已经全部被汉军占领,从而产生了思乡之情和恐惧心理,动摇了他们的战斗意志。在这种心理攻势下,楚军的士气一落千丈,士兵们纷纷逃亡,楚军的战斗力也大大削弱。

韩信还善于运用骑兵的机动性,对楚军进行追击和围剿。在楚军突围时,韩信派出了精锐的骑兵部队,对楚军进行穷追猛打,不给楚军任何喘息的机会。骑兵的快速冲击和灵活作战,使得楚军在突围过程中遭受了惨重的损失,最终无法摆脱汉军的追击,全军覆没。

韩信的这些精妙布局和战术运用,充分展现了他作为一代名将的智慧和谋略。他巧妙地利用了项羽的弱点和楚军的困境,通过合理的战略规划和战术安排,掌控了战场的主动权,最终取得了垓下之战的胜利,为刘邦统一天下奠定了坚实的基础。

结语:历史的回响垓下之战,项羽未能重演彭城奇迹,最终落幕。从实力逆转、人心向背到战略战术,楚军衰落、汉军崛起,项羽失人心、刘邦得人心,项羽战略失误、韩信精妙布局,种种因素交织,使失败成为必然。

项羽的悲剧结局令人叹息,他的勇猛和豪情仍被铭记。彭城之战的辉煌与垓下之战的悲壮,展现了命运的无常和历史的无情。这场战争也让我们看到,在历史的进程中,个人的力量虽强大,但若违背潮流、失去人心,也难以改变结局。 历史是一面镜子,透过它,我们能汲取教训,更好地理解过去,展望未来。