过去几年,洗地机的升级轨迹似乎陷入了一种"线性困局"——厂商们执着于吸力参数的攀升、续航时长的叠加、自清洁功能的堆砌,却始终没触达用户最核心的痛点:墙根总留着扫不净的"灰线",家具底部与狭窄缝隙成了清洁盲区,滚刷清洗后残留的异味与杂质更让用户直呼"省事变麻烦"。这些未被解决的细节,让"解放双手"的承诺始终差了口气。

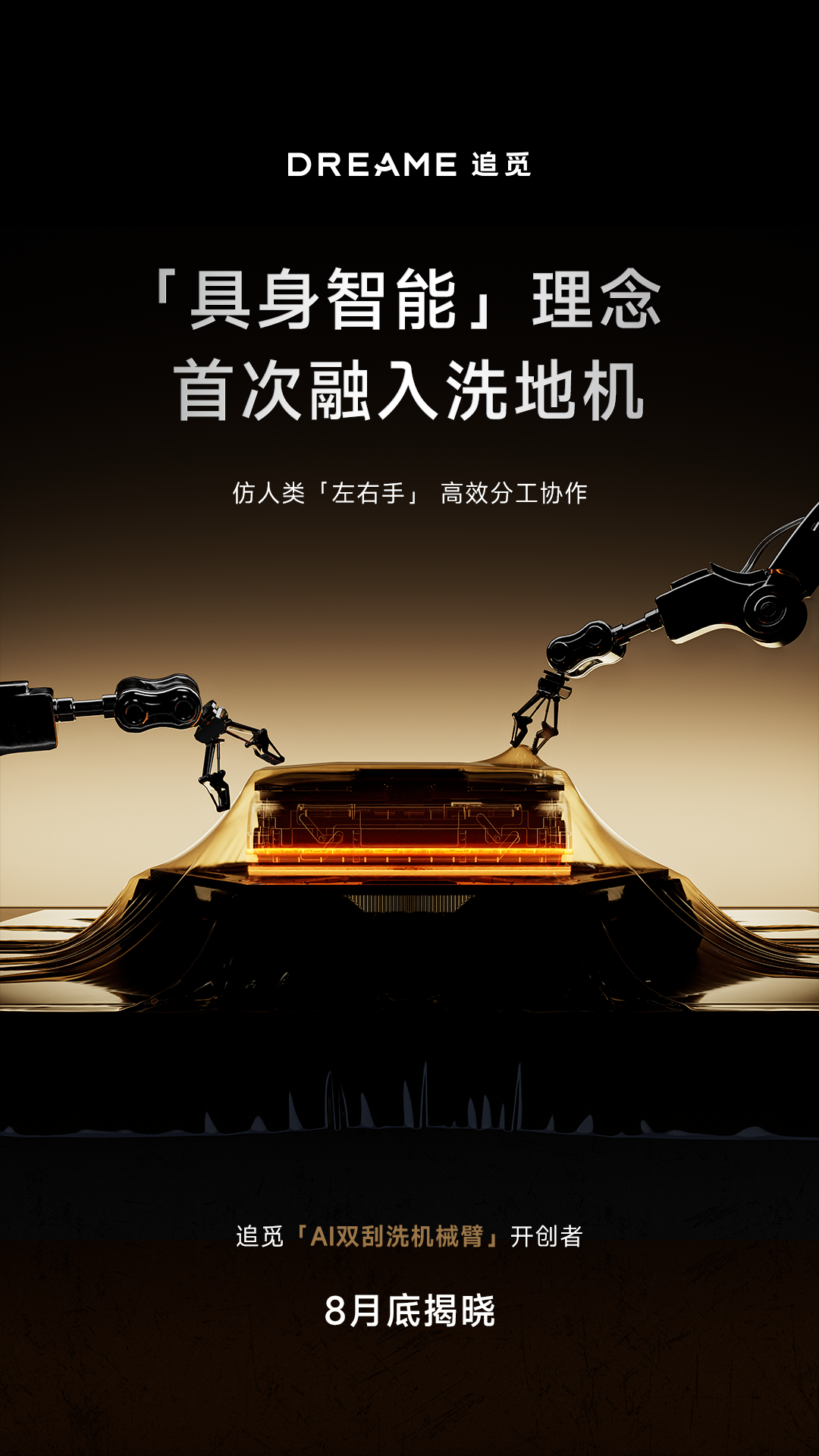

面对这一行业瓶颈,追觅没有选择继续"做加法",而是跳出原有维度,用一场"结构革命"重构清洁逻辑——推出"双机械臂"技术,将传统单一结构的顺序处理,升级为多结构的并行协作。

在追觅的创新方案里,两只机械臂并非简单的"数量叠加",而是各司其职的"清洁搭档":一只专攻高强度刮洗,像"清洁特种兵"般死死咬住顽固污渍,实现强力破除;另一只则负责柔性擦拭与边角精修,以更细腻的动作深入墙角、缝隙等复杂区域。而真正的"灵魂",在于AI对双臂动作的实时智能编排——如同人类的左右手般默契配合,同一趟清洁路径中,两只机械臂可同步推进不同工序,清洁效率与细节把控能力实现双重跃升。

这场升级的本质,是清洁逻辑的彻底迭代:从"先粗后细"的流水线式清洁,转向"粗细并行"的协作式清洁;从单线程的机械执行,进化为多线程的智能协同。

追觅的技术突破并非一蹴而就。时间线里藏着创新的伏笔:2024年,追觅率先将单机械臂技术量产落地——通过灵活升降贴边、精准喷水刮洗,首次将墙角、积水区等"需要人工补位"的区域交给机器,为双臂协同积累了关键的工程化验证基础。仅仅一年后,追觅便迈出关键第二步:在结构上从"单臂"升级为"双臂",在智能层面引入具身智能协同技术,让机械臂从"能伸能缩"进化为"能伸、能缩、更能默契配合"。

这套创新方案具体破解了哪些传统难题?

边角与贴边清洁:双臂协同让"路过式"清洁成为历史,机械臂会"驻足加工"——边移动边刮洗、边擦拭,大幅减少返工概率;

顽渍处理:强力刮洗与柔性擦拭同步进行,彻底打破"拖花—再拖—再返工"的循环。实测中,地面口香糖渍仅需两次往返即可彻底清除,直观印证了"一次路径多工序"的高效价值。

从产品底层逻辑看,单机械臂时代仍属于"单模块智能优化";而双机械臂的出现,将清洁设备推入了"多结构实时协作"的新纪元。其核心差异在于:智能不再局限于路径、流量、力度等局部参数调优,而是升级为对结构间时序与任务分配的整体调度。这种范式转变,不仅打开了产品的性能上限,更赋予了后续功能拓展的可塑性。

更深远的改变,发生在用户体验与行业格局层面:

体验拐点:从"能清洁但很累"(需多次返工)跨越到"清洁干净还省力"(一次到位),这种体验升级将快速重塑用户对清洁电器的品类认知;

平台化外溢:多结构协作的模型与"感知—决策—执行"的全链路能力,可复制至其他清洁子品类甚至更大领域,形成"结构—算法—材料"的正向技术飞轮;

竞争门槛:后来者要追赶的不再是单一零部件,而是一整套"结构协同+实时调度"的系统工程——补结构难,补系统更难;

时间先发:追觅已完成"单臂量产—双臂协同—实测验证—即将发布"的全链条冲刺,建立起工程验证与技术落地的领先优势。

按计划,这款搭载AI双刮洗机械臂的洗地机将于8月底正式亮相。这不仅是一次新品发布,更意味着行业技术路线的"公开可见化"——当"多结构并行"的清洁能力从实验室走向量产,清洁设备离"像人一样灵活工作"的目标,终于更近了一步。