水利工程专家指出,河道作为水资源循环与流域生态系统的核心载体,其水文气象水位变化直接关联防洪减灾、农业生产、生态保护等民生与经济需求。光、热、水分等气象要素是周边农作物生长的必要条件,而大风、暴雨等自然灾害会通过影响河道水位、流速,对沿岸生产生活造成直接影响。传统天气预报难以满足精细化监测需求,构建完整的河道水文气象水位监测系统,已成为现代水利管理与流域治理的关键。

一、监测系统的核心构成

监测系统为无人值守智能系统,围绕 “感知 - 传输 - 处理 - 应用” 全链路设计,确保数据实时可靠。

1.1 多参数感知设备

感知设备是数据源头,涵盖气象与水文两类核心设备。

气象类:风速监测覆盖 0-45m/s,准确度 ±(0.3+0.03V) m/s,启动风速≤0.5m/s,响应与稳定时间均 < 1 秒;风向监测实现 0-360° 测量,准确度 ±3°,采用碳纤维尾翼式结构避免机械磨损;大气温湿压设备可测 - 50-100℃(精度 ±0.5℃)、0-100% RH(精度 ±5% RH)、500-1100hPa(精度 ±1hPa),为气象分析提供基础数据。

水文类:翻斗式雨量计筒径 200mm,分辨率 0.2/0.5mm 可选,测量准确度≤±3%,可承受 8mm/min 强降雨;40 米量程雷达水位计基于 FMCW 原理,非接触式测量精度达 ±1cm(最高 ±5mm),分辨率 1mm,-30-60℃环境下仍能稳定工作。

1.2 数据采集传输单元

数据采集传输单元承担数据汇总与上传功能,硬件支持 2 路 4-20mA 输入、1 路雨量输入及 3 路 RS485 接口,可接入多类传感器。存储配备 16M flash+512M TF 卡(最大扩至 256G),能缓存历史数据避免丢失;12V 供电下静态电流 < 1mA、待机电流 < 10mA,适配低功耗场景。通讯团队采用多协议兼容设计,支持 MODBUS 协议及 4G、WIFI 传输,偏远区域可通过无线模块连接远程中心,同时设计心跳与断线重连功能,保障数据传输连续。

1.3 多模式供电系统

供电系统可按现场环境选择方案:市电适用于近城镇站点,直接接入 220V;直流供电适配短期临时监测;偏远区域则采用单晶硅太阳能基板 + 铅酸免维护蓄电池组合,太阳能板装于立杆顶端最大化吸能,蓄电池可挂载或埋地安装,连续阴雨天仍能保障系统运行。

二、远程监控平台的功能设计

远程监控平台由软件团队基于需求构建,具备多维度数据管理能力。

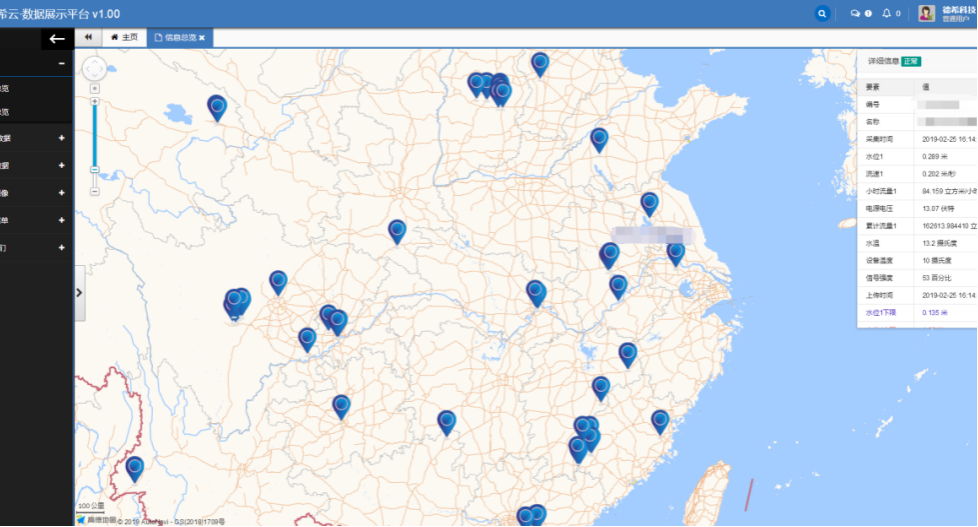

实时数据管理:支持电脑、手机端查看多站点实时数据,包括水位、风速、雨量等,通过数字列表、曲线、GIS 标注直观呈现。

历史数据分析:可自定义时间查询,导出 Excel 报表与数据文件,支持单站多参数、多站数据对比,辅助分析水文气象空间分布与时间演变规律。

预警预报功能:系统自动监测实时数据,当水位、雨量超阈值时,通过短信、平台消息预警,为防洪调度与应急响应提供决策支持,提升灾害应对效率。

三、系统安装与运行保障

3.1 现场安装规范

安装人员需遵循技术规范:雷达水位计需垂直水面,选河道顺直、液面平稳区域,远离湍急水流与障碍物;风速、风向传感器装于立杆顶端,立杆用不锈钢或金属喷漆材质,抗腐蚀干扰。

3.2 日常运行维护

维护人员定期检查设备:重点关注传感器灵敏度、通讯稳定性及供电状态;硬件的操作保护机制可减少误操作损坏,数据中心通过主动查询与断线重连,确保系统长期稳定;平台通过三层安全防护设置用户权限,防止数据泄露篡改。

四、监测系统的应用价值

水文监测工作人员表示,该系统为水利管理提供全方位支撑:防洪减灾中实时捕捉水位趋势,提前预判洪水风险,为人员转移争取时间;农业生产中指导农户安排灌溉施肥,减少气象灾害导致的作物损失;生态保护方面为河道流量调控、水质改善提供依据,同时积累的监测数据也提升科研人员对水文循环、气候变化的研究深度。