我们知道,春秋时期的晋国实力雄厚,曾长期是中原霸主,从晋文公开始,称霸百余年。

所以,对于这个问题,确实是一个极具吸引力的历史假设。

要回答这个问题,我们需要像剥洋葱一样,层层剖析晋国统一天下的潜力与内在的致命缺陷。

我们来看一下详细分析:

一、 晋国的巨大优势:统一的“硬件”基础如果晋国保持统一,它无疑将是战国初期最可怕的巨无霸。

1. 体量与地理优势:

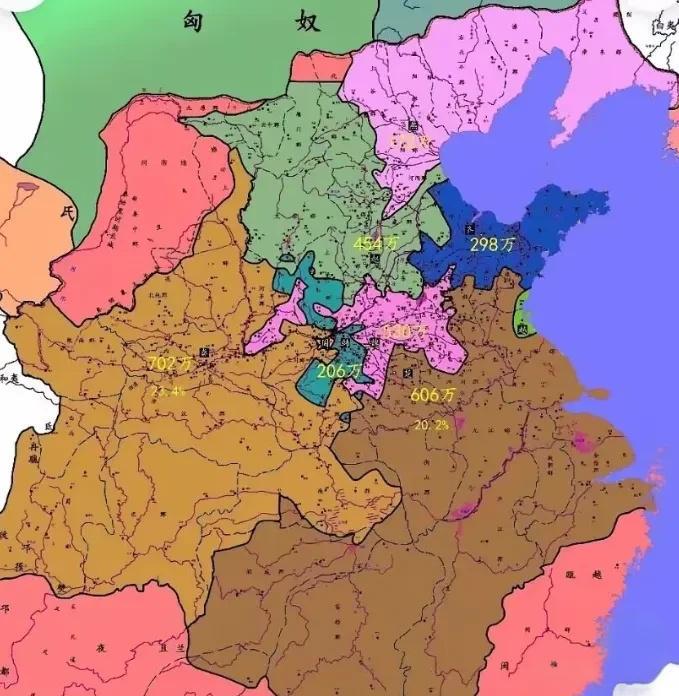

· 领土:未分裂的晋国将拥有后世韩、赵、魏三国的全部疆域,地跨今天的山西、河南、河北中部、陕西东部,核心区域完整且富庶。

· 地形:表里山河,西有黄河,南有中条、王屋,东有大行,易守难攻,战略纵深极大。

· 人口与经济:占据中原核心地带,人口密集,农业、商业发达,是当时的经济文化中心。

2. 军事与人才优势:

· 军事实力:晋国军队历经百年战争锤炼,战斗力极强。

赵氏的骑兵、魏氏的武卒(如果历史线延续,魏武卒很可能以“晋武卒”的形式出现)、韩氏的强弩,将汇聚于一国之内,几乎没有短板。

· 人才储备:晋国是法家、纵横家等人才的摇篮。如果没有分裂,卫国人商鞅、魏国人范雎、张仪,韩国人申不害等顶尖人才,很可能会首先为这个更强大的母国效力。

从纸面实力看,一个统一的晋国完全有能力碾压任何一个单独对手。然而,问题恰恰出在它的“软件”上。

我们前几天专门发文分析了为什么强大的晋国最终会走向“三家分晋”的结局,在这里不再详述。

简单来说,晋国的灭亡,正是因为它无法解决“卿大夫专权”的问题。

所以,即便假设智氏在晋阳之战中获胜,诛灭赵氏,暂时维持了统一,这个根本矛盾依然存在。

1. 制度的惯性:卿大夫家族的既得利益

· 智氏统一晋国后,并不会废除自身和其他世卿家族(如可能的韩、魏或其他新贵)的权力基础。因为他们本身就是这个制度的受益者。

· 一个新的“晋国”很可能是一个由智氏为君主,但其他家族依然是保有巨大封地和私兵的松散邦联。中央集权程度将远低于后来的秦国。

2. 改革的悖论:无法进行“商鞅变法”式的彻底革命

· 秦国能成功,是因为孝公和商鞅面对的旧贵族势力相对薄弱,可以从零开始打造一个彻底的“军国主义”中央集权机器:废除世卿世禄,奖励军功,推行郡县。

· 而在晋国,任何试图剥夺世卿家族权力、将封地收归国有的改革,都会直接触怒包括君主本族在内的所有统治阶层,引发内战。改革者面对的不是散兵游勇,而是手握重兵的“董事会成员”。

3. 内耗的必然性

· 只要世卿家族拥有独立的权力基础,内斗就不可避免。

今天是智氏压倒众卿,明天可能又是新的权臣崛起。国家的精力和资源将永远在对外扩张和内部权力斗争之间剧烈摇摆,无法像秦国一样,数代国君持续执行一个坚定的东出战略。

假设晋国在智伯瑶领导下维持了表面统一,其统一路径可能会是这样:

· 初期:凭借体量优势,迅速压制齐、楚,可能夺取中原大量土地,成为无可争议的霸主。

· 中期:当外部压力稍减,内部权力分配的矛盾必然爆发。手握军功的将领(来自各大家族)要求更多封赏,中央(智氏)与地方(其他家族)的冲突激化。

· 后期:可能出现以下几种情况:

1. 持续内乱:陷入“扩张-内斗-分裂危机-暂时妥协-再扩张”的循环,国力在反复折腾中消耗。

2. 艰难集权:某代雄主经过惨烈内战,终于削弱其他家族,完成初步集权,但此时外部对手(尤其是偏安一隅、持续改革的秦国)可能已经坐大。

3. 再次分裂:一次失败的内斗或对外战争,就可能引爆内部矛盾,导致国家再次分裂,历史回到原点。

四、 与秦国的决定性对比秦国成功的核心秘诀在于制度的降维打击。

结论是:即便没有三家分晋,晋国统一的可能性也远远低于秦国。其根本原因不在于外部敌人,而在于其无法克服的内部结构性矛盾。

当然,如果没有三家分晋,战国格局可能将完全不同,一个统一的晋国将成为长期的、不稳定的霸主。它很可能延缓秦国的崛起,甚至可能征服大片领土。但是,它几乎不可能完成像秦国那样彻底、高效的大一统。

其内部根深蒂固的权力结构,决定了它无法形成那种摧毁旧世界、建立新秩序的绝对力量。它更像一个放大版的楚国或齐国,是一个强大的传统霸权,而非一个革命性的统一机器。

历史的讽刺在于:正是“三家分晋”的悲剧,反而让韩、赵、魏中的魏国在战国初期率先进行了最接近秦国模式的“李悝变法”,短暂称霸。

但这三个从母体分裂出的国家,最终也未能完全摆脱母体的政治基因,在与完成彻底改革的秦国的终极竞争中一一败下阵来。