一位32岁新西兰教师近日的离世在社交媒体上引发热议。作为一名晚期肠癌患者,在她生命最后的三年里,竭尽全力推动一项变革——降低本国的肠癌筛查年龄。她的故事不仅展现了人类在面对病魔时的非凡勇气,更警醒我们:曾经被普遍认为是“老年病”的肠癌,正以一种前所未有的凶猛姿态,将魔爪伸向年轻人。 肠癌,仅次于肺癌,是我国第二大常见癌症。国际癌症研究机构(IARC)的最新数据,结直肠癌已位居我国第二大高发癌症和第四大癌症死因,每年新发病例约51.71万,死亡病例约24.00万。平均下来,每天大约就有 1400 个家庭被肠癌诊断击中!

01 探寻病因:肠癌是如何发生的?

我们常说的肠癌一般指结直肠癌(colorectal cancer),又称大肠癌,是指大肠上皮来源的原发性恶性肿瘤,包括结肠癌和直肠癌,是我国常见的消化道恶性肿瘤。多数肠癌并非一蹴而就,而是由“息肉”缓慢演变而来。可将我们的大肠内壁想象成一面需要持续维护的内墙,其黏膜层如同一支高效的施工队,不断地进行局部更新:剥落老旧涂层,再补上新漆。若某些细胞因遗传错误或长期摩擦而过度增殖,就会在墙面上形成一个类似涂料疙瘩的突起——这便是息肉。

02 究竟是什么启动了这个过程?

肠癌的发生是一个多因素、多步骤的复杂过程,涉及遗传、环境和生活方式的长期相互作用。

传统公认的风险因素 不可改变的内在风险因素

年龄增长 尽管肠癌正呈现年轻化趋势,但大数据明确显示,年龄增长仍是目前最显著的风险因素,发病率随年龄增长而显著上升。

遗传背景 个体若存在结直肠癌或癌前息肉的个人史或家族史,其患病风险将显著提升。若一级亲属(父母、子女、兄弟姐妹)患有肠癌或癌前息肉,您的风险会显著增加。尤其需要警惕的是特定的遗传性综合征,如林奇综合征和家族性腺瘤性息肉病,它们会大幅提高患癌风险。

慢性炎症状态 患有炎症性肠病,如溃疡性结肠炎或克罗恩病,意味着肠道长期处于炎症环境。这种持续的“攻击”会显著增加肠道细胞癌变的风险。

可干预的外部风险因素

饮食习惯 “病从口入”在肠癌中尤为明显。长期保持高红肉(猪、牛、羊肉)、高加工肉类(香肠、培根等)及低纤维(蔬果、全谷物摄入不足)的饮食模式,是国际公认的强风险因素。

生活方式 现代生活方式的多种特征都与肠癌风险升高有关,包括肥胖、缺乏运动、久坐、吸烟和过量饮酒。这些因素会从不同途径破坏肠道环境的稳定。

相关疾病 2型糖尿病是另一个需要关注的信号,其相关的代谢紊乱状态与肠癌风险存在明确关联。

肠癌年轻化趋势背后的诱因探索 面对全球范围内年轻人肠癌发病率的急剧上升,科学家们正在寻找超越传统认知的新解释。其中,一项来自新西兰微生物学家的权威研究提出一个观点:环境中的微塑料污染成为不少肠癌发病年轻化趋势的一大重要诱因。主要影响机制包括

1 入侵与破坏:微塑料在肠道中做了什么?

我们通过饮食摄入的微塑料,并非“穿肠而过”。研究发现,它们能够嵌入肠道保护性的黏液层,与肠道细胞直接接触。这层黏液是隔绝有害物的关键屏障,微塑料的存在会物理性破坏其完整性,为疾病发生打开方便之门。

2 协同放大:当微塑料遇上高糖饮食

微塑料的危害可能会被不良饮食习惯放大。尤其是在高糖环境下,肠道黏液层会变得更薄、更脆弱。这意味着,对于偏爱含糖饮料和加工食品的年轻人而言,微塑料的潜在危害可能被加倍。

当前越来越多研究在人类的结直肠癌组织中检测到了微塑料的存在,甚至发现肿瘤组织中的微塑料浓度可能高于癌旁正常组织。其潜在致病机制,如诱导慢性炎症、产生氧化应激、作为其他化学致癌物的载体以及改变肠道微生物菌群等,正在被广泛研究。

03 身体的求救信号:结直肠癌的早期症状预警 结直肠癌早期阶段往往悄无声息,没有任何特异性症状,或者症状极其轻微,容易被误认为是痔疮、肠胃炎等常见小病而被忽视。因此,了解并警惕以下求救信号至关重要:

排便习惯的改变: 这是最常见的早期症状之一。具体表现为不明原因的腹泻、便秘,或者腹泻与便秘交替出现,排便次数增多,以及粪便形态改变(如变细、变扁)。

便血或直肠出血: 粪便中带血是结直肠癌一个非常重要的警示信号。血液颜色可能为鲜红色、暗红色,或表现为黑便(取决于出血位置),也可能只是潜血(肉眼不可见,需通过化验发现)。

腹部不适: 持续性的腹痛、腹胀、腹部绞痛或隐痛,部位多在中下腹部。

里急后重感: 总有排便不尽的感觉,即便刚刚上完厕所也仍想再去。

无法解释的贫血与体重下降: 由于肿瘤可能慢性失血,患者会出现不明原因的贫血,表现为疲劳、虚弱、面色苍白。同时,无刻意节食或运动却出现的显著体重减轻,也是危险信号。

04 守护肠道健康:我们该如何行动?

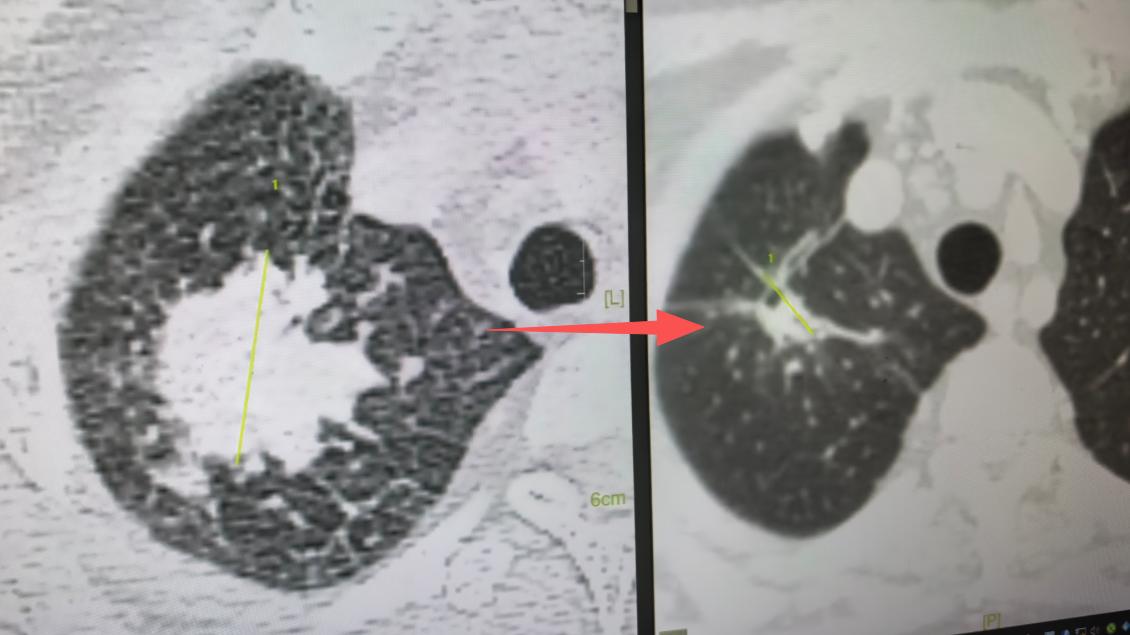

科学早筛,最有效的“刹车”: 由于早期症状隐匿,定期筛查是预防和早期发现结直肠癌最有效的手段。它不仅能发现早期癌症,提高治愈率,更能发现并切除癌前病变——腺瘤性息肉,从而从根本上阻止癌症的发生。

降低筛查起始年龄: 鉴于年轻化趋势,全球多个权威医学指南已将一般风险人群的结直肠癌筛查起始年龄从50岁下调至45岁。高风险人群(如有家族史、遗传综合征等)则需要更早、更频繁地进行筛查。

选择合适的筛查方法: 结肠镜检查是发现息肉和早期癌症的金标准,其他方法还包括粪便潜血试验(FIT)、粪便DNA检测等非侵入性检查。应在专业医师指导下,根据个人风险水平和偏好,选择最适合自己的筛查方案。 构建健康的生活方式防线 改变生活方式是每个人都可以主动采取的、降低患癌风险的有力武器。

1 优化膳食结构:

多菜少肉:大幅增加水果、蔬菜和全谷物的摄入,确保充足的膳食纤维。

限制红肉和加工肉:减少牛肉、猪肉、羊肉的消费频率和分量,并尽量避免或不吃培根、火腿、香肠等加工肉制品。

2 积极进行体育锻炼:

保持每周至少150分钟的中等强度有氧运动,减少久坐时间。规律运动有助于控制体重、改善新陈代谢和肠道功能。 维持健康体重:将体重指数(BMI)控制在健康范围内(18.5-23.9 kg/m²),因为肥胖是结直肠癌的明确风险因素。

3 戒烟限酒:

彻底戒烟,并严格限制酒精摄入量。任何程度的吸烟和过量饮酒都会增加患癌风险。

专家提醒:

肠癌虽然高居我国癌症发病率的第二位,但它也是目前少数几种能够通过科学筛查实现早期发现、甚至提前预防的癌症。这正是现代医学赋予我们的强大力量。面对这一健康威胁,主动筛查不再仅仅是一次检查,更是一份对自己、对家人关切的切实回应,是一项至关重要的健康投资。如果您或家人符合年龄或风险条件,请务必主动出击,用一次筛查为自己扫清隐患、赢得安心。

评论列表