深夜十点,写字楼的灯光还亮着。刚结束加班的你刷到这条消息,会不会有一瞬间的恍惚——这个世界,真的有人在不工作的情况下,活得如此理直气壮?

这并非孤例。从日本的“低欲望社会”到欧洲的“懒人天堂”,一场全球性的青年“躺平运动”正在悄然蔓延。当努力不再必然通向成功,当内卷看不到尽头,年轻人开始用各种极端方式对传统奋斗观说“不”。今晚八点,我们就来绘制这份触目惊心的全球“躺平”地图。

一、欧洲“躺平区”:福利制度下的理性选择

*德国:“躺平补助”养活一代“灵魂修复师”*

在柏林市中心的公共泳池,每周三下午总能看到25岁的马克和朋友们在晒太阳。他每月领取450欧元(约3500元人民币)的“哈茨四号”救济金,加上房租补贴,基本生活无忧。

“我大学学的是机械工程,但为什么要去工厂每天工作8小时?”马克晃着啤酒杯说,“现在我有时间写诗、做社区义工,这才是生活。”

*瑞典:将“躺平”制度化的神奇国度*

瑞典政府试点“6小时工作制”多年,部分城市甚至出现“带薪休假做自己喜欢的事”政策。28岁的幼儿园老师艾米莉每周工作30小时,年薪却高达30万人民币。

“我的中国同事觉得我们疯了,但生命难道只有工作和消费吗?”艾米莉反问。

*社会启示*:北欧模式证明,当社会发展到一定阶段,“躺平”可能不是颓废,而是对生活本质的重新思考。但这种模式需要强大的国民经济支撑,简单复制可能水土不服。

二、亚洲“躺平区”:高压社会下的无奈反抗

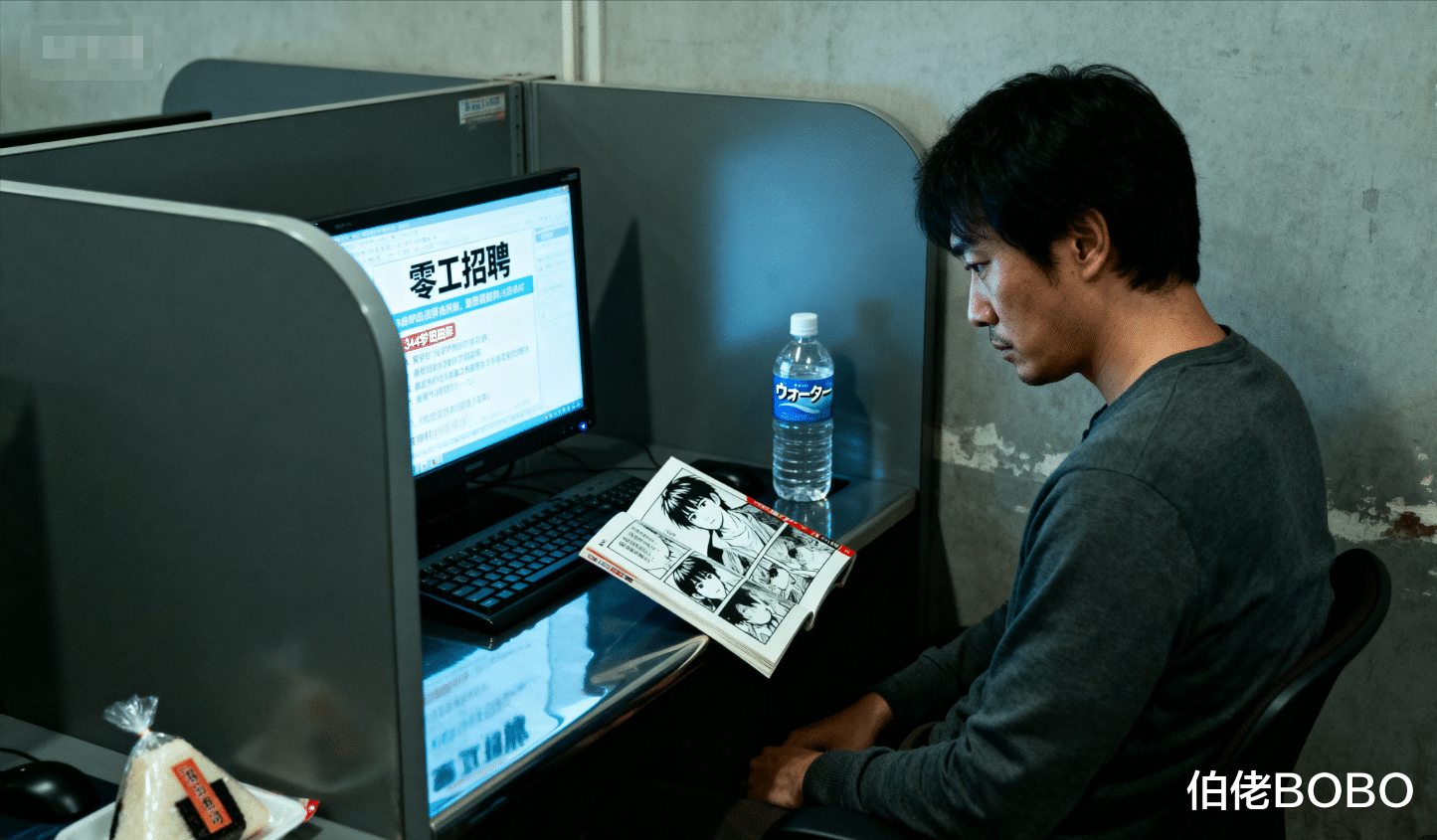

*日本:“低欲望社会”的终极形态*

东京郊外的网吧里,住着数以万计的“网吧难民”。34岁的山田一郎已经在这里住了5年,每天打零工3小时,其余时间看漫画。

“买房?结婚?那是上个世纪的神话。”山田说这话时面无表情。日本年轻人中,超过40%表示对成功“毫无兴趣”,消费降级到只满足基本生存。

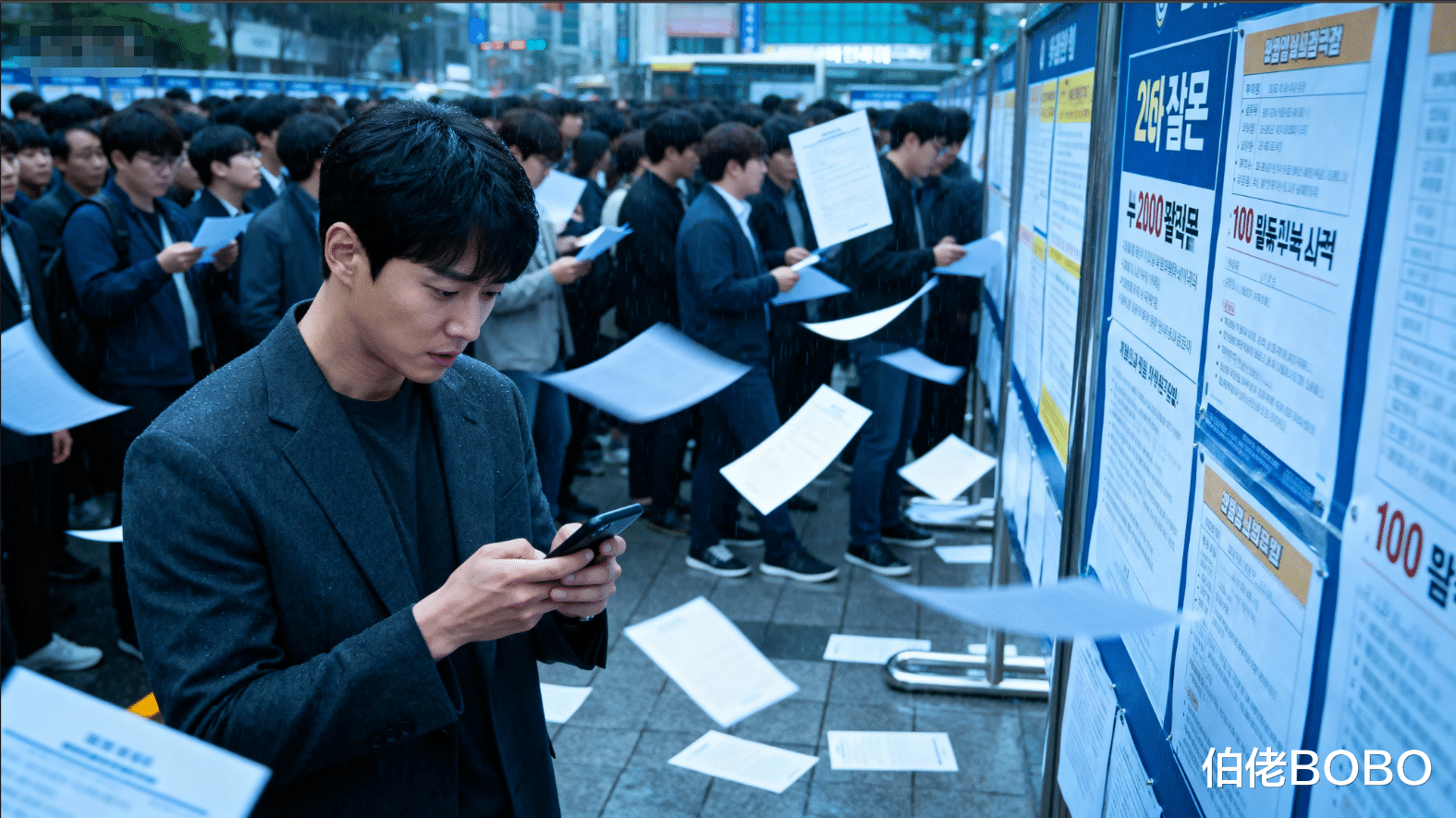

*韩国:88万“尼特族”的绝望挣扎*

尼特族(NEET),指不升学、不就业、不进修的年轻人。在首尔,20-30岁青年中每10人就有一人是尼特族。26岁的金秀贤毕业后投了100份简历全部石沉大海,现在靠父母接济度日。

“大企业进不去,小公司时薪还不如便利店,为什么还要努力?”

三、中国躺平现象:有中国特色的“精神撤退”

*“三和大神”的进化版:都市“躺平学”*

在深圳三和人才市场,曾经日结一天玩三天的“大神”们已经升级。如今在一二线城市,出现了一批从事自由职业维持最低生存,拒绝996的年轻人。

28岁的前程序员小张现在每月接4个网站设计项目,收入只有原来的三分之一,但“终于能看见下午四点的阳光了”。

“房子反正买不起,结婚成本太高,不如放过自己。”

*深度洞察*:中国的躺平族与西方不同,他们不是反对努力,而是反对无效内卷。这是一种在现实压力下的策略性撤退,是重新定义成功学的尝试。

“躺平”背后的经济账本

四、全球躺平现象的人性共鸣:我们到底在为什么而活?

*物质丰裕时代的精神迷茫*

全球躺平潮背后,是一个共同的人性困惑:当基本生存不再成为问题,什么才是生活的意义?父辈们为温饱而奋斗的目标清晰明确,如今年轻人面对的是多元却模糊的价值选择。

*从“生存型社会”到“生活型社会”的转型阵痛*

发达国家率先经历这种转型,现在轮到中国。当GDP增长放缓,个人通过努力改变命运的概率下降,年轻人开始从“拼命奔跑”转向“寻找自我”。

社会学家李康指出:“躺平不是终点,而是新一代重新协商工作与生活关系的起点。”

# 结语:躺平是权利还是毒药?取决于你站在哪里

一位北欧青年可以理直气壮地躺平,因为国家福利兜底;一位中国青年选择躺平,却要面对家庭和社会的双重压力。全球躺平地图折射的,其实是各国发展阶段与价值观念的巨大差异。

对于我们这一代中国人来说,躺平或许更像是一种精神调节,而非彻底放弃。在奋斗至上的主流价值观下,如何找到适合自己的节奏,才是真正的智慧。

*今晚话题:

1. 如果你是00后,面对高房价和卷到极致的工作环境,你会选择躺平吗?

2. 你觉得“躺平”是年轻人的权利,还是对社会的不负责任?

3.投票:你认为哪个国家的躺平模式最值得理解?

A. 德国福利型躺平

B. 日本低欲望躺平

C. 中国式战略性躺平

D. 全部不可取,奋斗才是正道

*欢迎在评论区留下你的观点,每一条真诚的分享,都是我们理解这个复杂时代的一扇窗。*

本文数据来源: 德国联邦就业局、日本内阁府、韩国统计局、中国国家统计局等公开资料。为保护隐私,文中人物使用化名。