1789年(清乾隆五十四年),己酉科考后,78岁的乾隆帝正襟危坐在金碧辉煌的太和殿金銮殿内,准备会见新科进士,亲自主持殿试。

这是清朝有史以来首次在太和殿殿试,之前是在天安门外。

殿外的门生们是经过乡试、会试等层层选拔,优胜劣挑选出来的10个人,他们正等待乾隆皇帝亲自殿试,再从中选拔出最优秀的3人——一甲三鼎,也就是状元、榜眼、探花,皇帝用御笔点出这三个人的名字,三日后公布于榜上。

殿试合格之后,还要举行唱名、谢恩、赐宴、谒先圣先师、立题名碑、编登科录等一系列活动,极为荣耀。

谁若入了一甲三鼎,在仕途上就享有常人难以企及的特权,不需要通过朝考就能成为庶吉士,第一甲第一名会被直接授以翰林院修撰(从六品),第二、第三名则会被授予翰林院编修(正七品)的官职。

而且他们被皇帝钦点后,可以从只有皇帝才可以走的太和门,午门等正中的御路走出去,前有礼官抬着榜亭,三人紧随其后,这是一种连亲王和宰相都无缘获得的殊荣,称之为“御路殊荣”。

这些门生们苦读十多年,是第一次见皇帝,这天是其命运的大转折,因而大家是万分激动的。

对于科考,乾隆帝每年都是非常重视的,乾隆朝在清代科举史上,朝堪称人才辈出的黄金时代。纵观乾隆一朝历60年,共出了27位状元,为清朝最多的状元。

从乾隆帝50岁起,每年的四月二十一日都会对考生们举行考试,而在这前一年,阅卷地址也从内阁满本堂挪至到文华殿,进行封闭评阅。

一共有8个读卷官(大学士2人、部院大臣6人)轮流评阅,他们须在规定时间内必须完成阅卷,一般3-5天。

每个读卷官都要评阅且按五等标识评定,然后交由首席读卷官进行综合评议。评议时,每个读卷官都可以发表意见,定好名次。

然后,他们会将前十名的考生的试卷拿到养心殿的西暖阁交给乾隆帝,请他亲自阅读。

其中有一份试卷乾隆帝读后非常高兴,连连称赞。

这位考生的试卷字字珠玑,笔力遒劲带着不凡的风骨,乾隆帝恨不得马上就要面试他。

一、考生因相貌丑被乾隆出上联挖苦,却被当场对出,乾隆大喜:赐探花这位考生叫刘凤诰,江西省萍乡市上栗县赤山镇观泉村人,28岁。

听到传唤,刘凤诰稳步走进殿内,他一身粗布衣衫,手肘磨损处打着补丁,一看就是寒门学子。最特别的是他那张脸——左眼炯炯有神,右眼却像被熊孩子戳破的汤圆,瘪瘪地耷拉着眼皮。

乾隆帝心里“咯噔”一下,他一下子呆住了:这青年男子其貌不扬,长相不忍直视,他的一只眼睛竟然是瞎的!

老乾隆心里不由得直打鼓:“好家伙!这是来面圣还是来驱邪的?我若是入取这么个独眼龙做官,实在太难看,若不入取他的话,他寒窗苦读那么多年,文采斐然,太可惜了,而且大臣们该私下议论我以貌取人了。”

想到这,他转头瞥见纪晓岚憋笑憋得胡子直抖,连忙咳嗽两声掩饰尴尬。

乾隆帝是个“对联天子”,只见他眼珠一转,心想朕得给这个"独眼龙"来个下马威,便捋着胡子道:

"朕出个上联,你对得出便赐你功名。你若才学平平就休怪朕无情了”

“臣遵旨,请皇上出题。”刘凤诰自信满满,声音稳如山涧深潭。

“独眼不能登金榜!”乾隆这联出得刁钻,带着挖苦味儿。话音未落,几个翰林学士已经偷偷捂嘴。

刘凤诰听了心想,你皇上也要以貌取人。

不假思索就脱口而出:“半月依旧照乾坤!”

这“半月”既指残月又暗喻独眼,把乾隆比作乾坤,马屁拍得震天响。

老乾隆手里的翡翠扳指转得飞快,心想这穷酸肚里倒有些墨水,又出个更刁钻的:“东启明,西长庚,南箕北斗,谁是摘星汉?”

这对联把四方星宿都搬出来了,暗讽对方是痴心妄想摘星的丑八怪。

殿里大臣们脖子伸得老长,都等着看笑话。

谁知刘凤诰独眼一眯,就如算盘珠子噼里啪啦打了一阵,咧嘴笑道:“春牡丹,夏芍药,秋菊冬梅,臣本探花郎!”

好个四季名花对四方星宿,最后“探花郎”三字更是绝妙——既指科举第三名,又暗喻自己这朵“奇葩”足以获得赐探花,一语双关,令人击掌赞叹。

乾隆目睹刘凤诰才情出众,遂摒弃了以貌量才的想法,决定顺水人情,钦定刘凤诰为探花。

他龙颜大悦笑道:“绝佳!爱卿真乃才华横溢,朕便依卿之意,探花之名,即归卿所有!以后上朝站第三排——免得吓着外邦使节!”

乾隆帝御笔一挥,刘凤诰就被录取为一甲第三名探花。

历史总是那么惊人的相似。当年孔子见弟子澹[tán]台灭明(子羽)样貌丑陋而轻视他,子羽最终成为大教育家,以才德名扬诸侯,受众多门徒的尊敬,这等于啪啪打了孔子的脸,孔子最终却感叹自己以貌取人,失之子羽。

而千年后,紫禁城中的九五至尊,面对独眼才子时险些重蹈孔子之误。所幸那“半月照乾坤”的豪迈与“四季探花郎”的机敏,终让乾隆在星象与花卉的隐喻中,窥见了残缺的皮囊下有更珍贵的灵魂。

二、刘凤诰怎么这么牛?刘凤诰出生在1761年(清乾隆二十六年),属蛇,字丞牧,号金门,一号无庐,又号旧史氏。他和莫扎特的初恋情人——阿洛伊西娅·韦伯同一年出生。

1、身残志坚

刘凤诰的祖上都是贫苦的农民,在他很小的时候他便没了母亲,靠父亲一人劳作将他抚养,家中家徒四壁,箪瓢屡空。

其实他的眼睛也不是天生就瞎,而是一场意外导致的,当时他的家中根本拿不出钱治疗,导致终身残疾。

身体的残疾使他在求学及科考的路上没少被人讥笑,贬低,但他从来都没有退缩,发誓一定要出人头地。他始终以“穷且益坚,不坠青云之志”自勉。

幼时的他很可怜,很懂事,很有志气,很能吃苦,非常热爱学习。

由于家贫,他缺乏足够的书籍和学习资源,只得四处借书,凭着自己的毅力来坚持学习。他常常在深夜中借着微光苦读,直至夜深人静、视线模糊才倒头睡一会。

刘凤诰天赋异禀,读书能过目不忘,所习诗文皆烂熟于心,并且非常擅长诗文对联。

他对知识的悟性很高,以嗜学不倦闻名乡里。

他年少时即能出口成章,被乡人誉为"江西才子",其诗文才情在赣西一带广为传颂。观泉村的山川灵气滋养了他的文思,当地至今仍流传着他少年时在村中古树下吟诗作对的轶事:

如:石观前神庙戏台联:“铁锤是铁,铁砧也是铁,铁锤打铁砧,还是铁打铁;做戏是人,看戏亦是人,台下看台上,又是人看人。”

石观前帝钟岩神庙戏台联:“聚首观前人,善恶攸分报不爽;留心听古调,金石相应韵自清。”油榨房联:“生意原在撞;发财本要尖。”

2、刘凤诰的天赋加上名师教习和自己的不懈努力,促成他的成功。

他有两位特别的老师,一位是乾隆辛卯(1771)恩科的进士侯学诗;另一位是乾隆二十二年(1757年)的进士彭元瑞,这两位老师都博学多才,在历史上享有盛名。

侯学诗曾在江西大吏聘主豫章、白鹿洞两书院教事,是当世翘楚。他擅长以诗文教育学生,前后十年,“高才溢其门”桃李满天下。

彭元瑞也特别牛,一家三代四人皆为翰林,他本人是翰林奇才,擅长史学、校勘学,精鉴。

乾隆帝嘉奖他为“异想逸材”,此人曾历任礼、工、户、兵、吏五部尚书。

乾隆帝曾和彭元瑞对过对联。一次,乾隆宴见词臣时曾出半联:“冰冷酒,一点水,两点水,三点水”,彭元瑞即席对曰:“丁香花,百字头,千字头,万字头”,顷刻间四座倾服。

刘凤诰好学上进,加上两位名师的悉心教导,水平自然不会差。

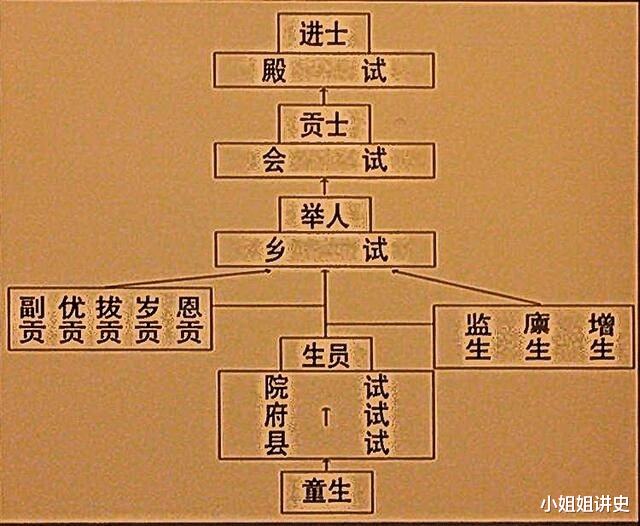

他一路披荆斩棘,过五关斩六将,通过了科举考试的三级四试:院试、乡试、会试和殿试。

一级是院试——考秀才。

院试是指由各省学政主持,三年两考,必须是“童生”身份才能参加。经过两场考试,三天后发榜,各县录取的人数也就二三十人,比现在考985大学还要难得多。

教育史学者王立刚的研究称:“清朝秀才的录取比例不及1%,比举人的录取比例都低上不少。”考中秀才后在社会上有了一定的身份地位,也拥有一些特权,例如:受免丁粮(免役税),又如司法特权,上堂不必下跪,犯了事地方官员无权用刑等等,仕途也算有了起点。

二级乡试——考举人。

在京城及各省省城举行。三年一次,一般在子、卯、午、酉年举行,考期多在秋季八月,所以又称“秋闱”。 考中举人便可做官,可以豁免皇粮国税,当地的乡绅富商们都会争着送钱送银子巴结,当地有头有脸的小人物也会跑来投奔,在老百姓眼里就是“大老爷”,是惹不起的人物。

三级会试和殿试——考进士。

会试由礼部主办,在京城的贡院举行。一般在乡试的第二年,也就是丑、辰、未、戌年,考期多在春季二、三月,所以又称“春闱”。 发榜在四月,杏花正开,又称为“杏榜”。

其中以进士科最为重要,单一个考举人就是非常难的。

参加初试的士子叫“童生”清朝科考的最低一级,童生经过“县试”(知县主持)、“府试”(知府主持)、“院试”(学政主持),合格者为“生员”也就是俗称的“秀才” 考中秀才比率不足2.5%,平均年龄24岁,刘凤诰15岁便中了秀才;生员经过省“乡试”,合格者才为“举人”。

清朝学子中举的平均年龄约为31岁,其中有个叫谢启祚的考生,98岁才考中举人。而在乾隆四十四年(1779年),年仅十八岁的刘凤诰就考中了举人,您就说他牛不牛吧?

考举人是科考路上最难闯的一关,明清科举流行一句话“金举人、银进士”,意思是说考举人的难度比考进士的难度要大的多,足见刘凤诰的实力。

考中了举人,便拥有了参加会试的资格,而举人考上进士才只有百分之五的机会。

在层层的赴考中花销也是巨大的:学费、笔墨纸砚、盘缠、各种花销,乱七八糟的打点等整个科考过程中得大几百两银子,一分钱难倒英雄汉,刘凤诰吃尽了贫困的苦头。

他在一次赶考途中因盘缠不足,仅有14串钱傍身,故而徒步前行,仅在体力不支时才偶尔租驴代步。一路上他不得不沿途乞讨,风餐露宿,几经周折才抵达京城。

3、考试中刘凤诰劲秀的书法打动监考官,破例为他延时

刘凤诰中举后,又苦读十年考中了进士。

就在1789年的殿试贡试中,刘凤诰写作文写的比较慢,他本着要写出科举史上最具视觉美感的考卷,在字体上特别用心、用力。

天都黄昏了他还没交卷,再加上他只有一只眼,难免耽误写作时间。

按照规定是凌晨入场,日落交卷的,可谁让老皇帝那么看重字体的呢?

自诩“十全老人”的乾隆自身精于书法,他和很多清朝皇帝一样很重视殿试楷法的传统,甚至到了“抑文重字” 的程度。

因而殿试书法的审美标准极为严苛,其核心要求可概括为“精、整、匀、美”四字。所谓“精”,指笔画必须干净利落,起笔收锋皆有法度;“整”要求结构严谨,间距均匀;“匀”强调墨色统一,行气贯通;“美”则追求整体给人以端庄秀丽之感。

所以刘凤诰是本着十二分的努力想让字体更优,因而写作进度慢了些。

在场的礼部尚书常宗伯青悄悄来到刘凤诰身边,准备催促他交卷,无意中瞥了一眼他的试卷,不由得赞叹,又见刘凤诰虽患眼疾,然其书法苍劲有力,不忍其才华被忽视,于是破常规之命,令人再度点燃烛火,特许刘凤诰完成全篇。

他说:这考生的书法极为俊秀苍劲,可以给他点起蜡烛让他继续完成整篇文章(“此生书法极秀劲,可给烛使终篇。”)

果然,刘凤诰的文采文风及优秀的字迹吸引了8位阅卷官的目光。他被顺利地评上优等,站在了万千科举士子梦寐以求的最高端。

发榜后,刘凤诰得到了高分及第。正是常宗伯青的这次用心之举这才使刘凤诰科举终极惊艳整个朝廷。

刘风浩感激常宗伯青对自己的知遇之恩,对常宗伯青终身以弟子的礼节对待,人们都争着结交他。

三、被封为探花郎之后的刘凤诰被封为探花郎后的刘凤诰,授翰林院编修,刘凤诰在才学上突飞猛进,受到了乾隆的赏识,在仕途上扶摇直上。

在京察大考中,刘凤诰以二等佳绩脱颖而出,被破格授为侍读学士,位列官阶第十级,乾隆除了让他修撰国史典籍外,还让他给皇子永琰讲读经史、草拟典礼文书等,这个官职是晋升内阁学士、侍郎等要职的敲门砖。那年刘凤诰30岁,人生的而立之年,是其展露风采的重要时期。

一天,乾隆皇帝携侍读学士刘凤诰等一众臣工,去祭祀五岳之首的泰山。

当乾隆帝攀至泰山之巅,在峰顶古刹休息。古刹的方丈早已得报,率众僧列队相迎,寺内香烟缭绕。

寺中方丈借此千载难逢的机遇,吩咐小和尚抬来一块庞大横匾说:“贫僧斗胆,乞万岁赐墨宝光耀山门。”

乾隆应方丈之请赐书,当即点头答应。

他捻须沉吟,竟一时想不出写什么。

他余光瞥见站立在身旁的刘凤诰,这位以才思敏捷著称的侍读学士,正凝神望着远处云海翻腾的奇景。

乾隆的一个一闪而过的目光,刘凤诰便知,乾隆帝这是要自己代拟又不肯出声明示。

他不动声色地沉吟般低语:“而小天下,更美更善”八字如珠玑落玉盘,在香炉青烟中袅袅升起。乾隆眼中精光乍现,兴致勃勃地挥笔书写。

当僧人们小心翼翼将御匾悬于正殿时,乾隆忽然问道:“刘爱卿可知朕为何独取这八字?”

刘凤诰躬身答:“臣妄测,登泰山而小天下,是圣人在上之象;更美更善,乃陛下对江山万民的期许。”乾隆大笑,袖中一串伽南香珠滑落掌心,亲手赐予刘凤诰。

至今,岱顶寺庙里便是挂着这块“而小天下,更美更善”的横匾。

乾隆五十七年(1792年),31岁的刘凤诰以侍讲学士出任提督广西学政,主管全省学政,官阶与最高的地方行政长官督抚同级。

刘凤诰在任职期间兢兢业业,取得很大成就,被乾隆帝称刘凤诰为“江西大器”。

1796年(嘉庆元年)正月初一日,乾隆让位于嘉庆帝,自称太上皇帝,退位后的乾隆仍居住在养心殿,每日召见大臣,批阅奏章,对嘉庆帝训政。

《清史稿·卷十六·仁宗本纪》:嘉庆元年丙辰春正月戊辰朔,举行内禅,上侍高宗遍礼於堂子、奉先殿、寿皇殿。高宗御太和殿,授玺。上即位,尊高宗为太上皇帝,训政。

据说,嘉庆为乾隆爷祝寿时,令刘凤诰以顺治、康熙、雍正、乾隆、嘉庆五朝年号即兴作联。

35岁的刘凤诰稍加思索吟道:“顺天康民,雍然乾健嘉千古;治国熙物,正是隆恩庆万年。”五朝年号有规则插入联中,天衣无缝,上联“顺天康民,雍然乾健嘉千古”既歌颂了前朝功绩,又暗喻乾隆虽退位仍“乾健”如昔;下联“治国熙物,正是隆恩庆万年”则既颂新朝,又点明嘉庆继位乃承“隆恩”。一时传为佳话。

刘凤诰38岁时,其父和89岁的乾隆帝在同一年去世,嘉庆帝即皇帝位,刘凤诰回老家为父守孝3年。

回京后,嘉庆帝继续对他提拔重用,任命他为《乾隆皇帝实录》纂修官,补侍读学士。

刘凤诰39岁时,嘉庆帝让他外任湖北乡试主考官,又让他任山东学政。

嘉庆帝对刘凤诰寄予厚望,刘凤诰任职前他曾口谕:

“衡量文章,选拔士才是你的专长;整饬士风,使山东归于雍正年间文风,是特别重要的事;至于年景好坏,官吏是否贤良,都要直接禀告,别隐瞒不说;以上事情要仔细、得当地处理,努力吧!”

刘凤诰主持山东期间,以才学为重的选拔原则,发掘并培育了大批的学识渊博人才,彻底改变了齐鲁大地的文教生态,使山东科场呈现出“人文蔚起,科第联翩”的盛况。

嘉庆七年,41岁的刘凤诰升为内阁学士兼礼部侍郎。

嘉庆九年夏末的济南城,暑气渐消,大明湖畔的垂柳已染上几分秋意。山东学政刘凤诰即将结束任期返京,山东巡抚铁保特择小沧浪亭设宴饯行,铁保满洲正黄旗人,他 的文章和书法驰名朝野 ,是书法界的传奇人物。

二人既是是同僚也是好友。

大明湖风景秀美,有着浓厚的历史底蕴。有关大明湖的记载最早见于北魏郦道元的《水经注》,称其为"陂"、"历水",隋唐时称"历水陂"。北宋文学家曾巩称其为"西湖",金代元好问在《济南纪行》中始称其为大明湖。

湖面上,荷花竞相绽放,游船在画里穿梭,湖岸四周树木葱绿、杨柳依依,令人陶醉。

历代文人如李白、杜甫、曾巩、苏轼、等都曾在此游玩,流连忘返,留下著名诗篇。

二人凭栏远眺,只见千佛倒影沉碧水,画舫轻摇碎荷风,此情此景令才思敏捷的刘凤诰诗兴勃发。

酒过三巡之际,刘凤诰忽掷盏而起,朗声吟出:“四面荷花三面柳,一城山色半城湖”十四字。铁保闻言击节赞叹。

“荷花”“柳”“山色”“湖”寥寥数字,便把大明湖的诗情画意表现得淋漓尽致,可谓出神入化。

如今,这一传世名联被镌刻于大明湖北岸小沧浪亭西正门两边的楹联之上,成为济南城最负盛名的文化地标。

刘凤诰性格刚直不阿,自律甚笃,一生秉持清正廉洁之风。

他在晚年寓居南昌之际,恰逢江西巡抚贪腐无能,大肆敛财,官场风气败坏,刘凤诰对此深恶痛绝,毅然与之断绝往来。他曾对友人说道:“此等钱财,徒增耻辱!”

1806年(嘉庆十一年),45岁的刘凤诰又升任兵部右侍郎,充实录副总裁又调任吏部右侍郎。刘凤诰46岁时被赏加太子少保衔,不久以吏部侍郎外任江南乡试主考官,提督浙江学政。

1818年(嘉庆二十三年),57岁的刘凤诰归乡后,以编修被起用。

1821年(清嘉庆二十五年,宣宗道光元年),年过花甲的刘凤诰那唯一的眼睛也看不清东西,只好去扬州就养。

道光十年(1830年)正月,刘凤诰在杭州病逝,归葬南昌,终年70岁。

刘凤诰为官之余,做学问孜孜不倦,擅长古文研究,他历时20多年,对《五代史》先后三次易稿。他对学问非常痴迷执着,常常通宵达旦地工作,甚至忘记了吃饭和睡觉,有一天竟疲劳到呕吐黑血如墨,终于完成了为很有史学价值的史书《五代史》作注,在清代学术史上镌刻下不可磨灭的印记。

此外,他还编写了《存悔斋文集》32卷,《江西经籍志补》四卷、《杜工部诗话》等,刘凤诰考稽古籍的荣誉,世上罕见,无与伦比。

总结:在中国科举史上,刘凤诰的光彩人生,照亮了"不以貌取人"的为政之道。这位江西萍乡出来的才子虽天生目残,却在乾隆五十四年(1789年)的殿试中,以惊人的才学征服了阅卷大臣和乾隆帝,被钦点为探花。当乾隆皇帝初见其貌微露迟疑时,刘凤诰当即对出"独眼不登龙虎榜,半月依旧照乾坤"的千古绝对,令乾隆龙颜大悦,从而赢得乾隆帝的重用。证明了传统选才制度中“唯才是举”的确是一条智慧之路。假若乾隆帝在殿试时因貌轻才,未予刘凤诰重任,清朝就会错失一位杰出的好官。

刘凤诰的一生,是清代士人“立德、立功、立言”的典范,是为官清廉、治学严谨的一生。他不仅在政治上有所建树,更在学术上取得了卓越的成就。

参考文献:

《清史稿》

吴中胜. 以诗证史 以史证诗——评刘凤诰撰《杜工部诗话》.

叶旭明.对联探花刘凤诰[J].对联.民间对联故事,1998(06):4-6.

曾伯藩.刘凤诰捷才耀联史[J].对联.民间对联故事,1996(06):41-39.