大家好,我是「社会解码者」!千年历史烟云总在时光中留下斑驳印记,你是否常被史书里的宏大叙事吸引,却忽略了尘埃里藏着的真实心跳?在这里,我会用显微镜般的考据剖开历史褶皱,从名臣奏疏里的一声叹息,到市井巷陌的半块残砖,带你看见史笔未载的「古今密码」。关注「社会解码者」,让我们在泛黄典籍与现实灯火间架起桥梁 —— 真相,往往藏在被遗忘的细节里。

一把菜刀落下的伤口尚未愈合,半块砖头已酿成致命悲剧。内蒙古阿尔山市 46 岁教师郝某的遭遇,将正当防卫与故意伤害的法律边界撕裂在公众眼前:被陌生人持刀砍伤 4 处后,他持砖头反杀行凶者,最终却以故意伤害罪获刑 10 年,赔偿 38.3 万元。这场持续五年的司法博弈,藏着每个普通人都可能面临的生死考题。

2020 年 8 月 17 日的深夜,阿尔山市某小区门口的监控记录下了荒诞又惨烈的一幕。因前女友与郝某的通话心生嫉妒,郭某某怀揣菜刀埋伏在郝某归家的路上,见面即砍。郝某的头部、手部瞬间绽开 4 道伤口,鲜血浸透衣衫。

此时的冲突本有明确的法律定性 —— 郭某某的行为已构成严重不法侵害,郝某若当场反击完全符合正当防卫要件。但朋友王某的介入改变了局势:他夺下菜刀扔进草丛,郭某某见状向北逃离,第一阶段的侵害看似终结。

真正的争议始于 80 米之外。郝某声称要去北门的医院包扎,却在途中追上了郭某某;而证人魏某的证词显示,郝某追在郭某某身后反复质问:“你都砍我三刀了,还砍不砍了?” 三分钟争吵后,郝某率先出拳,王某随即踹倒郭某某,郝某骑在其身上用砖头猛击头部。

当郭某某在 20 天后因重度颅脑损伤死亡,这场冲突的性质彻底反转。郝某的行为究竟是 “防卫反击” 还是 “报复伤人”,成为案件的核心症结。

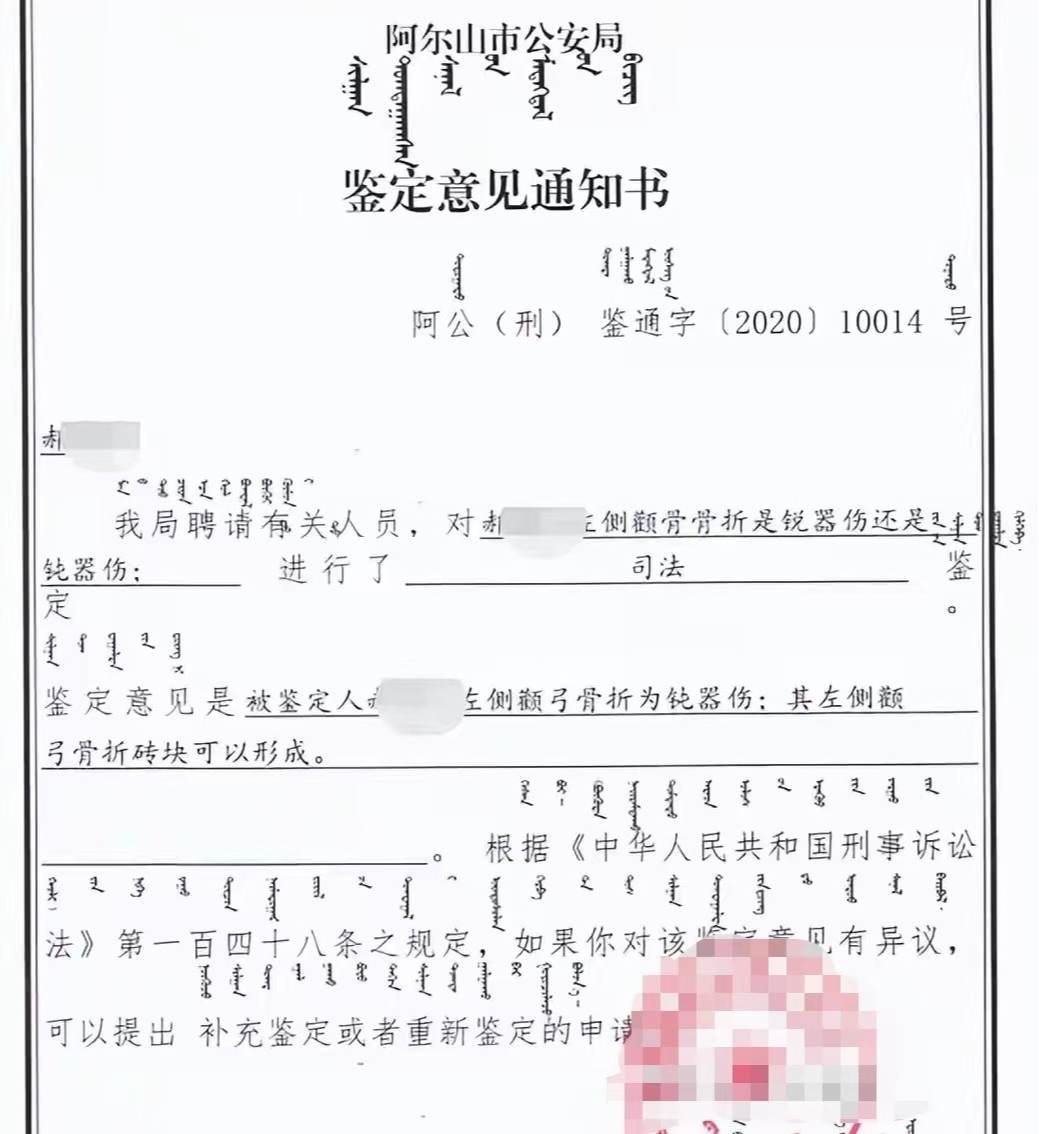

法院的判决逻辑清晰却极具争议。一、二审及高院均认定,当菜刀被夺、郭某某逃离时,不法侵害已停止,郝某的追击行为缺乏防卫前提。更关键的是,证人证言与郝某供述形成了致命矛盾:郝某称 “郭某某用砖头先动手致自己颧骨骨折”,但证人只看到郝某的言语挑衅与主动攻击。

这正是司法实践中区分互殴与防卫的核心标尺。根据最高法司法案例研究院的指导原则,两者的界定需坚持主客观相统一,既要考察冲突起因、升级过错,也要判断行为人是否具有防卫意识。本案中,郝某 “追上去理论” 的行为被法院认定为 “主动激化矛盾”,而其持砖头击打要害部位的强度,远超 “制止侵害” 的必要限度。

郭某某的过错同样无法改变定罪结局。尽管他率先持刀行凶存在明显过错,可根据刑法原理,被害人过错仅能作为量刑时的酌定从轻情节,无法否定故意伤害罪的构成要件。这也是郝某即便获得家属谅解、赔偿巨款,仍难逃重刑的根本原因。

郝某家属的追问戳中了公众的痛点:“颧骨的钝器伤来自哪里?砖头又是怎么来的?” 这些尚未查清的细节,让判决的合理性备受质疑。但更深层的问题在于:当普通人遭遇突然袭击后,究竟该如何把握 “防卫” 与 “报复” 的边界?

根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于依法适用正当防卫制度的指导意见》,对正在进行的不法侵害可实施防卫,但需满足三个核心条件:侵害现实存在、防卫适时发生、未超过必要限度。本案的教训在于,当侵害者已失去凶器并逃离,追击行为极易被认定为 “事后报复”—— 即便郝某真的是去医院途中偶遇,其 “质问挑衅” 的行为也已丧失防卫的主观正当性。

司法实践中,类似的边界争议并不少见。2018 年昆山反杀案中,于海明因 “侵害仍在持续” 被认定为正当防卫;而本案中,法院强调 “侵害已终结”,两者的区别正在于侵害的紧迫性是否存续。对普通人而言,遭遇侵害后最稳妥的选择是立即避险并报警,而非追击对峙 —— 法律从未赋予公民 “以暴制暴” 的报复权利。

法院的判决虽引发争议,却暗藏着维护社会秩序的深层逻辑。防卫权的行使必须有明确边界,若允许被害人在侵害结束后追击报复,极易引发 “以血还血” 的恶性循环。正如法律百科对 “防卫挑拨” 的界定:任何借防卫之名行侵害之实的行为,都不属于正当防卫。

从量刑角度看,法院已充分考虑了案件的特殊性。郝某原本可能面临 10 年以上有期徒刑甚至无期徒刑,但因获得谅解、被害人存在重大过错等情节,最终判处最低刑 10 年,这符合罪责刑相适应原则。王某因作用较小被判处缓刑,也体现了刑罚的差异化适用。

郝某的悲剧像一面镜子,照见了普通人在面对不法侵害时的慌乱与冲动,也映出了正当防卫制度在实践中的复杂处境。法律既要保护公民的防卫权,防止 “好人受气”;也要约束权力边界,避免 “防卫过当” 沦为暴力借口。这道平衡木的两端,一头是个体安全,一头是社会秩序。

对于郝某家属坚持上诉的选择,法律给予了救济途径,但改变判决的关键仍在于是否能提供新证据 —— 比如证明郭某某确系 “二次侵害” 的直接证据。而对我们每个人而言,这场案件的警示意义远大于判决结果:在生死瞬间的抉择中,冷静避险比快意恩仇更能守护自身权益。

以上就是今天的历史解码。史书从来不是非黑即白的定论,每个褪色的墨迹背后都藏着值得玩味的复杂人性。你曾在哪个历史细节里照见现实?或是想让我解码哪段被误读的往事?欢迎在评论区留下你的见解,咱们一起在古今对话中唠唠!觉得内容有价值的话,别忘了点击「赞」和「关注」,把文章转发给爱历史的朋友 —— 你的每一次驻足,都是我深耕历史的动力!咱们下期历史现场见~

你认为郝某的行为更接近正当防卫还是故意伤害?如果遭遇类似突发侵害,你会如何把握防卫的边界?