如果说感冒发烧是小病缠身

那有些病一旦确诊

就是人生转折

小月(化名)是一家健身房里备受瞩目的存在。身材匀称,皮肤红润,笑容阳光,她是许多年轻女性心中的健康榜样。然而,谁也没想到,却在体检中意外查出感染了HIV病毒。她一脸错愕:“我生活这么干净,怎么可能?”

医生仔细追问,抽丝剥茧般追溯病因,才发现她在认知上有3个严重误区。

这次感染,不是偶然,而是认知漏洞埋下的雷。

一、“我没有乱来,不可能感染

这是她被确诊后说的第一句话。她坚信:艾滋病是“某些人”的专属,跟自己这种“正常人”无关。

但是医生指出:HIV并不挑人,只要行为有风险,任何人都可能中招。

她有过一次“固定对象之外的性行为”,但觉得对方“看起来干净”,也没有使用安全套。

医生提醒:HIV病毒并不会写在脸上。据中国疾控中心2024年发布的数据,近五年女性HIV感染者中,超过65%为异性性传播,而其中不少人都像这位教练一样,自认为“行为不高危”。

误区一:用主观印象判断风险,忽视性行为安全防护。

二、“我们之间有感情,他不会骗我

她说,对方是她朋友介绍的,认识时间也不短,感情稳定。她从没想过要去了解对方的健康状况,更别说提出做HIV检测。

但医生指出,HIV的潜伏期可以长达8到10年,在这期间完全没有症状。对方自己可能都不知道自己感染了。

更关键的是,她的信任对象,并非她的婚姻伴侣,双方并未建立长期健康信息互信机制。

在我国,婚前体检已不再强制,而性关系却越来越早、越来越普遍。

根据《中国艾滋病防治状况报告(2024年)》显示,异性恋传播占全部HIV新发病例的73%,其中相当一部分是非婚固定伴侣之间。

误区二:情感信任替代健康信任,忽视知情检测。

三、“我身体挺好的,怎么可能有问题?”

她并没有任何不适,没有发热、没有咳嗽,更没有什么“特殊症状”。所以她从没把HIV检测当回事。

但医生表示,HIV最可怕的地方,就是早期几乎无症状。病毒悄悄攻击免疫系统,等到出现症状时,往往已经进入了艾滋病期(AIDS)。

她的感染,是在一次单位组织的常规体检中发现的,如果不是这次体检,她还会继续误以为自己“很健康”。

更令人警觉的是,根据《2024中国HIV监测年报》,40%的女性感染者是在体检或孕检中偶然发现的,而不是主动筛查。

误区三:以无症状为无风险,忽略早筛早诊的重要性。

你可能也中了这些误区

其实,像这位女教练这样的案例,并不少见。在大众认知里,“艾滋病离我很远”,但事实是,它正在悄悄靠近普通人。

尤其是年轻人和中年女性,近年来感染率在持续上升。

2023年,中国新增HIV感染者约5.4万人,其中女性感染者占比超过30%,比十年前增长了近一倍。

这些人中,大部分没有“高危行为”,只是在人生某个节点,做出了一个没有防备的决定。

为什么要强调“认知误区”?

因为病毒不会因为你无知而放过你

医学上

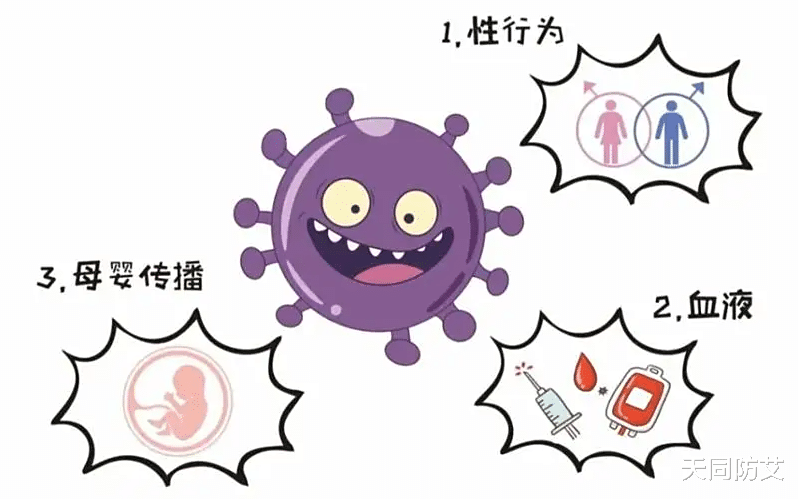

HIV主要通过三种途径传播:

性传播(最主要)

血液传播

母婴传播

目前超过95%的感染来自性传播

其中异性性传播比例逐年上升

这意味着

只要你有性行为

就存在感染可能

不是“特殊人群”的问题

而是“普通人群”的隐患

如何科学防控HIV?给出了三点建议

如何科学防控HIV?给出了三点建议

看似简单

却是最有效的自我保护

全程使用安全套

不管你有多信任对方,只要非婚性行为,安全套就是你的底线保护。

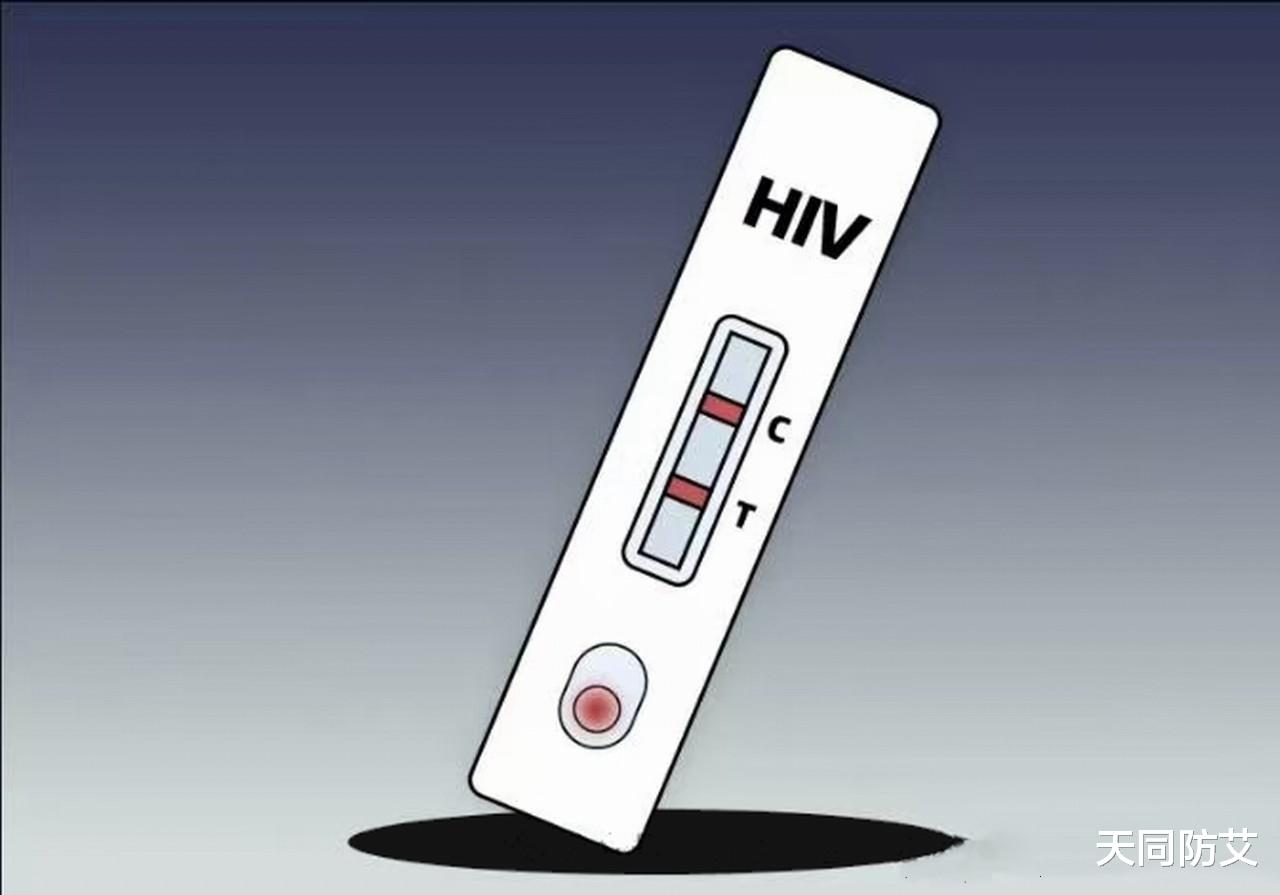

主动进行HIV检测

如果有过不确定的性经历,勇敢去做一次检测,这是对自己和对方负责。

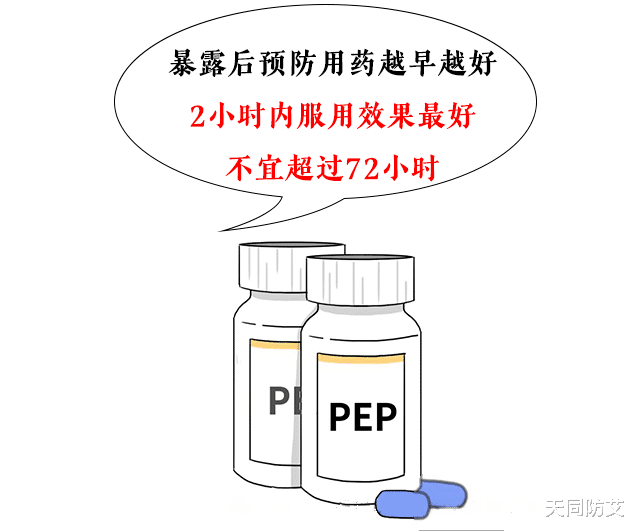

了解并考虑暴露后预防(PEP)与暴露前预防(PrEP)

如果你怀疑高风险接触发生在72小时内,可以咨询专业机构是否需要服用PEP药物;如需长期保护,可考虑使用PrEP,已在我国部分城市推广使用。

结语:不是污名,而是正视

HIV并不可怕,可怕的是讳疾忌医、盲目信任、盲区认知。这位女老师,在确诊后接受了规范的抗病毒治疗,虽然不能彻底治愈,但身体状态稳定,病毒载量已控制在不可检测范围,也不会传染给他人。

只要及时发现

HIV并不是绝症

她也在接受现实后说

“我希望更多人不要走我走过的弯路。”

参考资料:

[1] 国家疾病预防控制局. 《2024年中国艾滋病防治年报》[2] 中国疾控中心性病艾滋病预防控制中心. 《中国艾滋病防治状况报告(2023年)》[3] 国家卫生健康委员会. 《艾滋病防治知识宣传要点(2024版)》