最近,一段美国财长的短视频刷屏了。

视频里他那句"现代历史上从未见过中国这样",在很多人看来,是一份来自顶级对手的罕见赞誉。

说实话,我最初也是这么想的。

直到一条热评点醒了我:

"我们也是过了4800年才遇到你们的,以前从未遇到过。"

这句话的回应,瞬间为整个事件注入了截然不同的历史纵深。

它提醒我们,要听懂这句话,不能只看当下的中美博弈,更要听懂历史的回响——这很可能不是一句赞美,而是美国那本旧霸权剧本,在一个拥有五千年不中断历史的文明型国家面前,终于失效时的战略叹息。

要理解那声叹息里有多少无可奈何,我们得先打开一个"潘多拉魔盒"——美国的"霸权工具箱"。

半个多世纪以来,每当有挑战者触碰到它的核心利益,这个工具箱就会被打开,里面装着三件屡试不爽的"大杀器"。

80年代,世界上最"时髦"的词,可能就是"日本可以说不"。

当时的日本,GDP一度飙升至美国的70%,东京的地价据称可以买下整个美国,全世界的港口都停满了日本制造的汽车和轮船。

然后,工具箱打开了。

我们得先理解一个抽象的概念叫"汇率操纵"。这就像你在一个国际市场上卖苹果,你辛辛苦苦种的苹果又大又甜,一个能卖1美元。但市场老大联合几个大户,强行要求你把价格牌换成"一个苹果卖0.5美元",否则就不跟你玩了。

你的苹果还是那个苹果,但你的财富瞬间蒸发了一半。

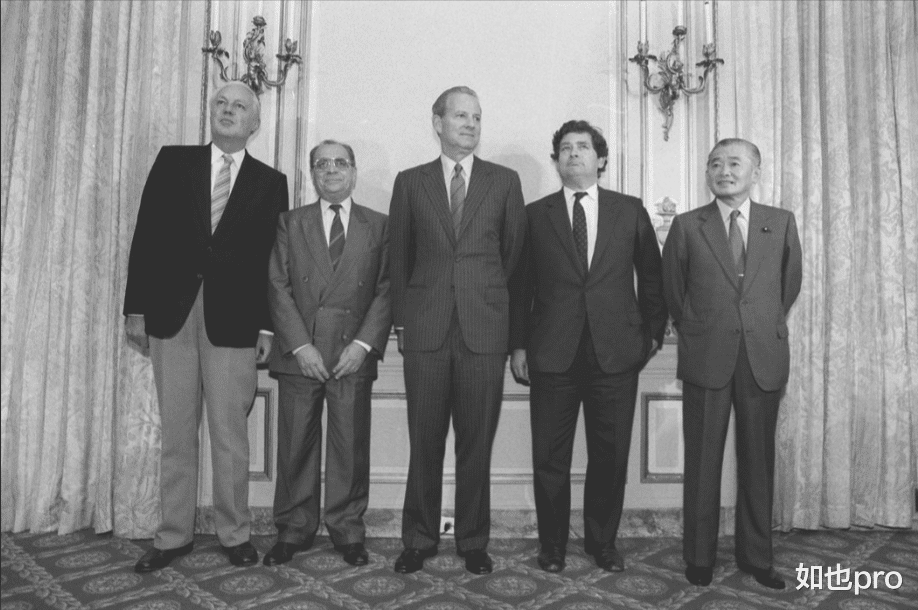

1985年,美国联合英、法、德等国,在纽约广场饭店签署了一份协议,逼迫日元大幅升值。这就是著名的"广场协议"。

随之而来的,是日本出口业的断崖式下跌和国内资产泡沫的急剧膨胀与破灭。

日本经济随后陷入了长达三十年的停滞,至今未能完全走出阴影。这台精密的金融收割机,精准地收割了一个最有潜力的经济挑战者。

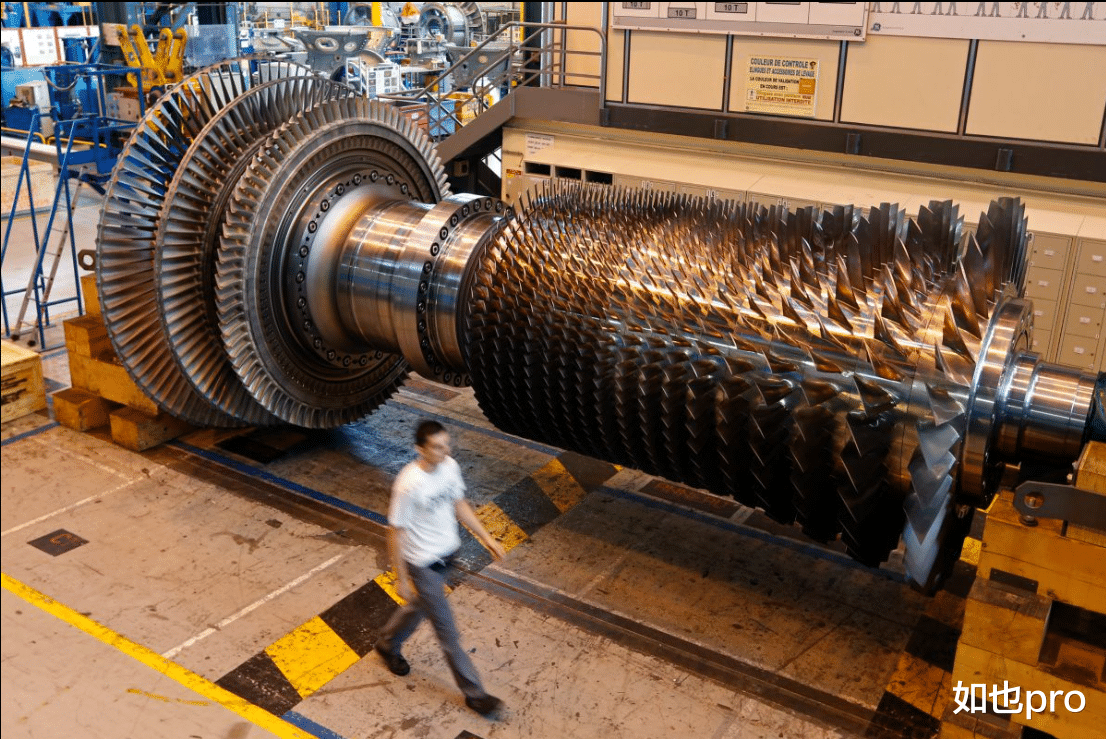

如果说日本的威胁是全面的经济赶超,那法国阿尔斯通的威胁,则是在能源这一"工业皇冠"上的技术领先。

阿尔斯通曾是全球交通和电力基础设施领域的巨头,几乎垄断了全球近半的重型燃气轮机市场。

这时,工具箱又打开了。

这次的工具叫"长臂管辖"。想象一下,你家开了个全球最好的包子铺,名声在外。突然有一天,社区的霸王冲进来说你十年前在另一条街卖包子时,给某个他不允许的人递了张餐巾纸,这违反了他单方面制定的"社区卫生法"。

他以此为由,不仅抓了你的首席面点师,还冻结了你所有分店的资产,直到你同意把包子铺的祖传秘方卖给他的亲戚为止。

这听起来荒诞,但几乎就是阿尔斯通的遭遇。

2013年,美国司法部以"行贿"为名,在全球逮捕了阿尔斯通多名高管,并开出天价罚单。最终,这家被誉为"法国工业明珠"的企业,其最核心的电力业务被迫折价卖给了它的美国主要竞争对手——通用电气。

法国前经济部长皮耶鲁齐后来在《美国陷阱》一书中,详细复盘了这场"经济战争"。

当中东地区的国家试图联合起来,用石油作为武器,挑战美元的霸权地位时,工具箱里最残暴的工具出场了。

这次,它叫"民主改造"。

从伊拉克到利比亚,我们看到了一套组合拳:先是通过舆论,将一个主权国家的领袖"妖魔化";然后,以"人权"、"民主"或"大规模杀伤性武器"等名义,进行经济制裁乃至军事干预;最终,扶植一个亲美政权,让这个国家陷入无休止的内乱和分裂。

这个过程摧毁的,不仅是一个国家的政权,更是一个文明独立发展的可能性。

这就是挑战者们的过往"标准结局"。金融、产业、政治,三板斧下来,几乎无人能挡。

然而,当这套组合拳原封不动地砸向中国时,为何中国网友的反应,不是历史的恐惧,反而是充满历史底蕴的淡定和调侃?

答案,藏在中国独特的"免疫系统"里。

那么,中国的"免疫系统"究竟是什么?

它不是单一的神奇丹药,而是一套深植于其国家肌体与文明血脉的多层次、立体防御体系。美国的那些"大杀器",在设计之初,就从未想过会遇到这样的对手。

首先,要如何免疫"金融收割机"?

答案是:在你的财富粮仓外,建一堵足够高的墙。

日本的悲剧,根源在于其金融体系深度融入了由美国主导的全球体系。这就像你家的水管直接连着隔壁霸王家的主水阀,他随时能关水、放水,让你苦不堪言。

而中国从一开始就保留了独立的货币政策和严格的资本账户管理。

这道"防火墙"意味着,华尔街的资本巨鳄无法像在东京那样随意进出、兴风作浪。我们的粮仓,大门钥匙在自己手里。

当贸易战打响时,这道墙让我们的经济免受了最致命的金融冲击。

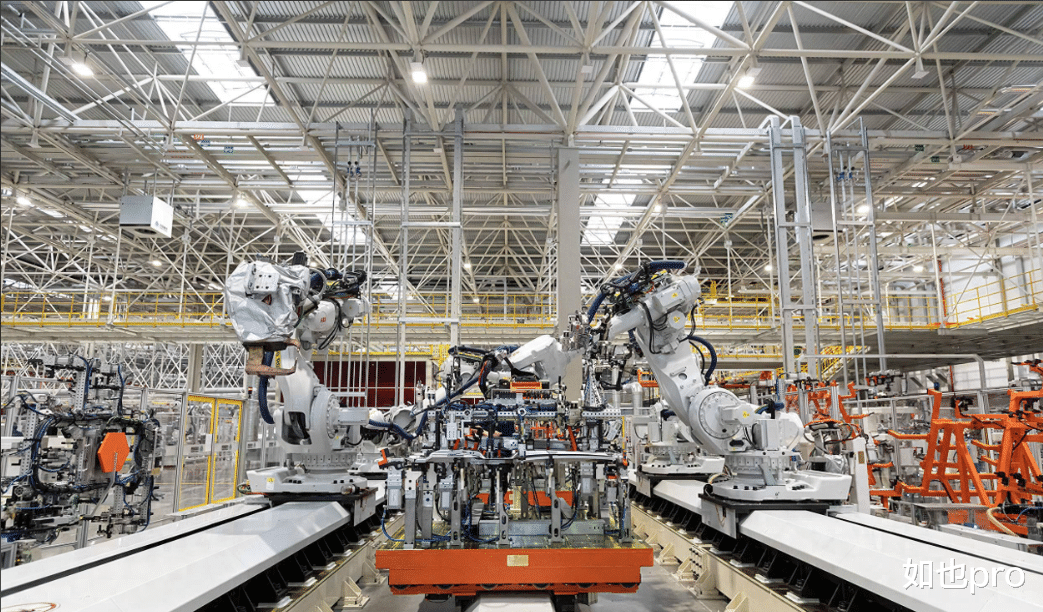

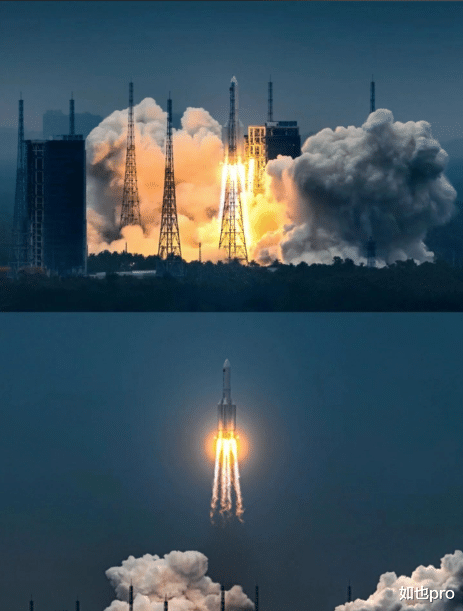

其次,怎么抵御"产业肢解术"?

答案是:让自己变成一个无法被肢解的、完整的"变形金刚"。

阿尔斯通的痛,在于它虽是"冠军",但只是产业链上的一个环节。如果你只生产全世界最好的汽车发动机,那么别人只要不卖给你轮胎和底盘,你的发动机就只是一堆废铁。

而中国,是全球唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家。

这意味着我们既能造发动机,也能造轮胎、底盘、螺丝钉,乃至生产螺丝钉的机床。这个"金钟罩"让任何形式的"脱钩"和制裁都变得极其困难和昂贵。

对华为的极限施压没有打垮它,反而催生了一个更强大的国产供应链,这就是最好的证明。

政治上的"压舱石":强大稳定的政治核心有了墙和铠甲,还需要一个清醒的"大脑"和稳定的"主心骨",来免疫"政治颠覆器"。

这好比一艘万吨巨轮在风暴中航行。那些年年选举、党派林立的"小舢板",浪一来就疯狂摇摆,甚至可能翻船。

而中国这艘巨轮的优势,在于有一个强大稳定的"压舱石"——能够制定并执行跨越几十年的长期国家战略。

从"五年规划"到"2035远景目标",这种战略定力,让国家不会因为一时的外部压力或内部喧嚣而偏离航向。它保证了社会的基本盘稳定,让任何外部煽动都难以形成真正的风浪。

然而,以上三点解释了"形",还未触及"神"。

最重要的,也是美国人最难理解的,是第四层防御——它写在每一个中国人的基因里。

这就是评论区里那些看似"狂傲"的回应背后的真正底气:

"你美国才几岁?"、"早在几千年前就这么强!"

这并非简单的民族主义情绪,而是一种深植于血脉的历史周期律认知。

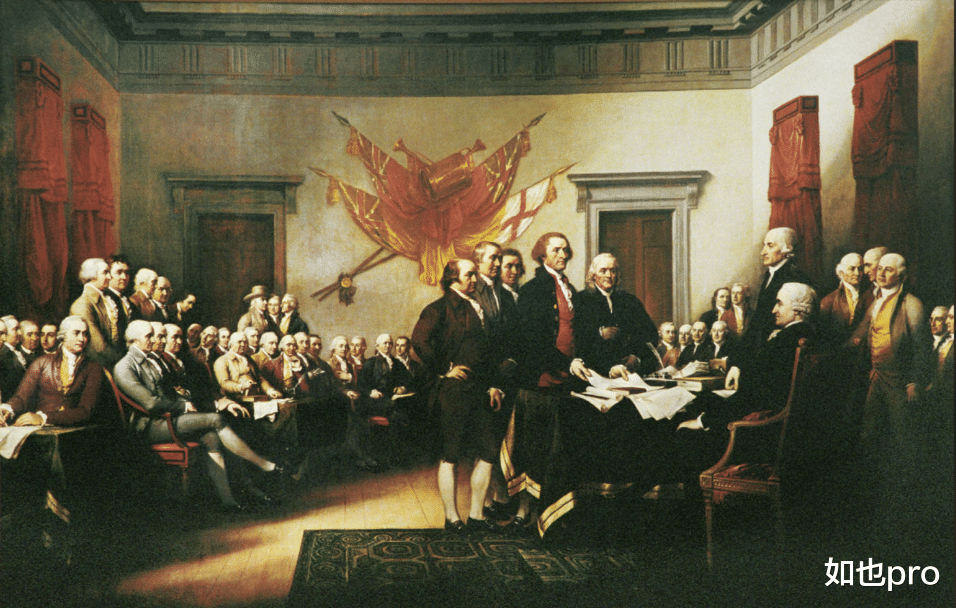

在一个延续了五千年的文明看来,王朝兴衰、强敌入侵、百年国难,都只是历史长河中的一个波折,而非文明的终点。

就像一位百岁老人看待一个年轻人遇到的"天大的坎儿",老人心里清楚,这不过是漫长生命里又一个终将被跨越的挑战。

这种"见得多了"的从容,让中国人在面对美国的极限施压时,有了一种外人难以理解的集体信念和战略耐心。

这,才是那声"从未见过"背后,最深层的含义。它是一种无法用GDP和航母数量来计算,却又真实存在的文明的力量。

中国的成功破局,从来不只是自己的胜利。

它像一块巨石投入沉寂已久的池塘,激起的涟漪正在重塑整个世界的秩序和想象。那么,在一个必须正视这个"旧剧本无法掌控的中国"的未来,会发生什么?

对世界:打破"现代化=西方化"的唯一神话几十年来,世界各国的发展,都像是在做一道单选题。

题目是"如何实现现代化",而下面似乎只有一个正确选项:A. 西方模式。无论是经济、政治还是文化,这条路被描绘成了通往繁荣的唯一路径。

而中国的破局,就像是在这道单选题的末尾,沉着地写下了一个全新的"解答:B",并用事实证明了它同样正确,甚至在某些方面更有效率。

这给全球,尤其是广大发展中国家(全球南方)带来的思想震撼是核弹级的。

它证明了通往现代化的道路不止一条。各国有权根据自身的文明和国情,探索自己的发展路径,而不必削足适履地去复制另一个模式。

这,是"从未见过"的中国,为世界带来的最大贡献——选择的权利。

对于棋手而言,最可怕的不是输掉一盘棋,而是发现自己奉为圭臬的棋谱,突然没用了。

想象一位用同一套开局战术赢了五十年的国际象棋大师,突然遇到了一个完全不按经典棋理出牌的对手,并且节节败退。

他陷入的,不仅是战术上的被动,更是对自己毕生经验和信念的怀疑。

这就是美国当前面临的"战略迷茫"。那个由金融、科技、军事、舆论构成的霸权工具箱,是它过去半个世纪处理国际关系的肌肉记忆。

当这套记忆失灵时,它本能的反应是加大剂量——更严的封锁、更多的制裁。

但这并不能解决根本问题。一个理性的、能看清世界变化方向的对华新战略,至今仍未在其内部形成共识。

这种迷茫,可能将是未来很长一段时间里,中美关系最大的不确定性。

让我们回到文章开头的那个瞬间。

美国财长感叹的"从未见过",或许是他真的从未见过——一个体量如此巨大、历史如此悠久、制度如此不同的国家,能以这样一种和平的方式,重新回到世界舞台的中心。

而中国网友那些看似随性的评论,则是在用一种独有的、历经五千年沉淀的集体意识,回应着这个时代:

我们见过。

在漫长的历史里,我们见过无数次的挑战与应战,见过无数次的衰落与复兴。

那声来自大洋彼岸的叹息,与这片土地上人民自信的回响,共同构成了这个大时代最雄浑的交响。

它告诉我们,最好的尊重,从来不是别人的给予,而是靠自身的实力赢得的;而最深厚的实力,恰恰源自于我们从未断流的历史和文明。

未来的路依然漫长且充满挑战。但一个懂得从历史中汲取智慧的民族,无疑会走得更远、更稳。

#中美关系 #国际政治 #中国崛起 #霸权更迭 #文明自信 #经济发展 #历史周期律 #现代化道路 #全球南方 #战略博弈

【©️ 信息来源说明】 本文是经过严格查阅相关权威文献和资料,形成的专业的可靠内容。全文数据有据可依,可供查证。

【📚 数据来源】

国际货币基金组织(IMF)工作文件:《广场协议30年后的反思》(The Plaza Accord, 30 Years Later),2015年发布

弗雷德里克·皮耶鲁齐(Frédéric Pierucci)著作:《美国陷阱》(Le Piège américain),中信出版社2019年中文版

联合国工业发展组织(UNIDO):《2020年工业发展报告》及相关统计数据

世界银行:《全球经济展望》系列报告中关于日本经济泡沫的分析数据

美国司法部公开资料:阿尔斯通案相关法庭文件和新闻发布

中国国家统计局:《中国统计年鉴》中关于工业分类的相关数据