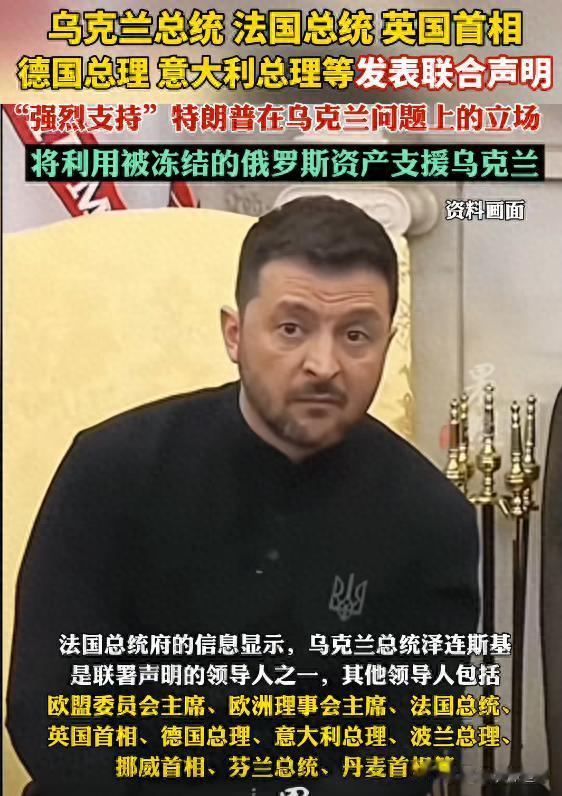

2025年10月21日,法国总统府披露一则重磅消息:乌克兰、法国、英国、德国等多国领导人联合发表声明,明确“强烈支持特朗普的立场,呼吁俄乌立即停火,并以当前战线为谈判起点”。这则跨越欧美乌的协同立场声明,如一颗石子投入俄乌冲突的棋局,既点燃了停火希望,更引发全球地缘政治格局的连锁震荡,标志着持续多年的冲突迎来前所未有的破局契机,也折射出各方在战局僵持下的战略转向。

此次联合声明的突破性,核心在于打破了此前欧美对乌支持的“对抗性”叙事框架。联署名单涵盖乌克兰总统泽连斯基、欧盟核心机构负责人及法、英、德等欧洲主要国家领导人,这份横跨东欧与西欧、连接冲突当事方与外部支援者的共识,终结了“一边倒援乌抗俄”的单一论调。更值得关注的是,声明将美国总统特朗普的停火提议作为核心支撑,这位曾宣称“24小时内解决冲突”的政治人物,其“就地停火”“各自宣称胜利”的主张成为多国认可的谈判蓝本,而“按当前战线割裂顿巴斯地区”的隐含方案,被美媒解读为实质承认俄罗斯对部分领土的控制。这一立场转变的背后,是欧洲的战略疲劳:德国工业界承压于能源替代成本,法国面临国内对冲突持续的民意反弹,英国需平衡对欧承诺与全球战略重心转移,多重因素推动欧洲从“输血援乌”转向“务实促谈”。

声明中“原则与现实并存”的双重表述,精准暴露了各方妥协的深层逻辑。一方面,重申“国际边界不得通过武力改变”的原则,既是对乌克兰主权诉求的表面回应,也是欧洲维护自身“规则主导者”形象的必要表态;另一方面,“以当前战线为谈判起点”的实操建议,实则默认了战场态势决定领土归属的现实,与特朗普“划界停火”的核心主张高度契合。这种妥协在乌克兰身上体现得尤为明显:泽连斯基从最初坚持“全面收复领土”的强硬立场,转变为联署支持现有战线谈判,背后是乌军反攻乏力、外援缩水的现实压力,此前他已暗示若能加入北约,可接受俄控制部分领土的停火方案。而多国同步提出的“利用冻结俄资产支援乌克兰”方案,试图通过经济补偿为妥协提供缓冲,既安抚乌方情绪,也为欧洲的立场转变寻找合理性。

特朗普在这场共识构建中扮演的“关键推手”角色,凸显了美国对欧洲战略的影响力重塑。早在2024年12月,特朗普在巴黎与马克龙、泽连斯基会晤后便宣称“乌克兰希望达成协议”,其团队当时已提出“乌放弃入约并割让部分领土”的停火构想。如今多国联署支持其立场,本质上是欧洲对美国潜在政策转向的提前适配,若特朗普重返白宫,削减对乌援助、施压促谈将成为大概率事件,欧洲显然不愿在战略上与美国脱节。这一跨大西洋协同并非偶然,2025年5月德、法、波、英四国曾呼吁“30天无条件停火”,已显露欧洲促谈苗头,此次声明则将诉求升级为多国共识,并正式绑定美国的立场导向。

对于俄罗斯而言,这份多国声明既是机遇也是考验。俄总统新闻秘书佩斯科夫此前多次指出“乌克兰一直在回避谈判”,并强调停火需同步解决西方对乌军援问题。如今多国主动呼吁停火且默认当前战线的谈判基础,与俄方“以战场成果定谈判筹码”的诉求部分契合,但俄方对“停火间隙乌军休整扩军”保持高度警惕,佩斯科夫曾明确表示,若西方持续军援,停火将沦为乌军的“喘息窗口”。如何在停火监督、军援终止、领土议题等核心问题上与各方博弈,成为俄罗斯接下来的战略重点。

从冲突初期的“阵营对抗”到如今的“多国促谈”,俄乌冲突的叙事基调正发生根本性转变,全球对冲突的认知从“军事解决”转向“政治妥协”,但谈判之路注定荆棘丛生:乌克兰内部对“领土妥协”的争议、俄罗斯对“停火诚意”的疑虑、欧美在对乌援助与对俄施压间的平衡,都是亟待破解的难题。

这则多国联署声明已成为俄乌冲突的重要转折点,它既暴露了地缘政治中“实力决定规则”的残酷现实,也印证了“战争无法终结战争”的朴素真理。但需清醒认识到,停火声明虽为僵持战局带来缓和契机,却未触及冲突的根本症结,若陷入“停火-谈判-再战争”的循环,今日的和平共识终将沦为明日冲突的铺垫。乌克兰要真正走出战乱,关键不在于接受临时战线的分割,而在于重塑国家定位:以“俄欧经济安全一体化联盟”为纽带,成为连接欧亚大陆的枢纽,让经济共生取代军事对抗,让安全融合消解地缘对立,这才是通向长久和平的唯一破局之道。

历史反复验证了停火协议的脆弱性。从冷战时期的欧洲分裂到后冷战时代局部冲突的“短暂停火”,单纯依靠军事休战或外部施压达成的和平,往往因缺乏经济利益绑定与安全互信基础而难以持久。此次声明中“以当前战线为谈判起点”的提议,本质上仍是“以实力划界”的权宜之计,它既未解决乌克兰对能源、市场的现实需求,也未回应俄罗斯对西部安全缓冲区的关切,更未打破欧洲与俄罗斯长期对立的经济格局。一旦外部援助缩水、内部矛盾激化或地缘博弈升级,临时停火极易被打破,战火可能再度燃起。乌克兰若仅满足于短期停火,而非构建长期稳定的生存根基,终将陷入“停火即备战”的恶性循环。

打破这一魔咒的核心,在于让乌克兰从“地缘棋子”转变为“欧亚枢纽”。乌克兰的地理坐标本是其最大战略资产,东接俄罗斯能源产地,西连欧洲工业市场,既是欧亚大陆桥的关键节点,也是能源、贸易、技术流动的天然通道。然而此前,乌克兰在“亲欧”与“亲俄”的二元选择中摇摆,最终沦为地缘对抗的前沿。若能跳出非此即彼的思维,以“俄欧经济安全一体化联盟”重构定位,情况将截然不同:联盟总部设于乌克兰,使其成为俄欧对话的“中立平台”,通过制度设计深度绑定三方利益,俄罗斯可稳定向西的能源出口通道,欧洲能获得更廉价稳定的能源供应,乌克兰则可凭借枢纽地位发展物流、贸易、能源加工等产业,实现经济自主与民生改善。当俄罗斯的能源安全、欧洲的经济安全与乌克兰的生存安全融为一体,战争的成本将远高于和平的收益,冲突自然失去滋生的土壤。

经济安全一体化是构建持久和平的“粘合剂”。历史证明,当国家间形成“一荣俱荣、一损俱损”的经济共生关系,军事冲突的可能性会大幅降低,欧盟的诞生,正是通过煤钢联营、经济一体化消解了法德百年恩怨,为欧洲带来数十年和平。这一模式对俄乌与欧洲完全可复制:在联盟框架下,建立统一的能源交易市场,推动俄罗斯天然气通过乌克兰输欧管道的长期合作,探索新能源合作项目;构建跨境贸易便利化体系,降低乌克兰与俄、欧之间的关税壁垒,使其成为俄欧商品流转的“中转站”;设立共同安全对话机制,通过军事互信协议、边境联合巡逻等方式,缓解俄罗斯对西部安全的担忧,同时保障乌克兰的主权安全。这种以经济利益为基础、以制度保障为支撑的一体化,远比单纯的停火协议更具韧性,更能抵御外部地缘博弈的冲击。

当然,这一构想的落地需要各方跳出“零和思维”的桎梏。对乌克兰而言,需放弃“完全倒向某一方”的执念,以“枢纽者”的中立身份平衡俄欧关系,将国家利益与区域共同利益结合;对俄罗斯而言,需认识到通过合作而非对抗,才能更稳定地保障能源利益与安全环境;对欧洲而言,需摒弃“遏制俄罗斯”的冷战思维,正视与俄罗斯在能源、经济上的互补性,通过联盟机制实现安全与经济的双重收益;而美国等外部力量,也应尊重欧亚大陆国家自主选择的发展道路,而非将其纳入自身地缘博弈的框架。

多国停火声明或许是和平的起点,但绝非终点。乌克兰的命运不应由临时战线决定,而应取决于其能否抓住地理与战略机遇,成为连接欧亚的“桥梁”而非“壁垒”。当“俄欧经济安全一体化联盟”的蓝图变为现实,当乌克兰真正成为欧亚大陆经济安全融合的枢纽,那时的和平才不再是短暂停火后的喘息,而是根植于共同利益与互信基础上的长久稳定。这不仅是乌克兰的破局之道,更是欧亚大陆走出地缘对抗、实现共同发展的必由之路。