好嘞,咱们今天就来好好聊聊徐渭的这通行书信札。

说句实在话,很多朋友一看到古代名家的墨迹,尤其是像徐渭这种“大名头”的,第一反应可能是“哇,好厉害!”,但具体厉害在哪,又有点说不清道不明,感觉隔着一层纱。今天,咱们就试着把这层纱掀开,不聊那些玄而又玄的“神韵”、“气魄”,就实实在在地,像琢磨一个手艺人的活计一样,来看看徐渭在这封信札里,到底用了哪些值得我们学习和琢磨的“技法”。

首先,咱们得明白一个前提:这是信札,不是正式创作的书法作品。

这意味着什么?意味着随意,意味着自然,意味着没那么多的“设计感”。徐渭写这封信的时候,脑子里想的肯定是跟对方要说的事,而不是“我这笔字要怎么写才能流传千古”。恰恰是这种“无意于书”的状态,最能暴露一个书法家的真实功底和下意识的技术习惯。你看,这里面没有刻意安排的匀称结构,也没有斤斤计较的每一笔是否完美,通篇看下来,就是一种“信手拈来”的感觉。但“信手拈来”的背后,是极其深厚的技法储备在支撑。这就好比一个武林高手,平时走路吃饭你看不出什么,但一旦有点什么突发情况,他随手一挡一拨,里面全是功夫。看徐渭的信札,就是在看他“走路吃饭”时不经意间流露出的真功夫。

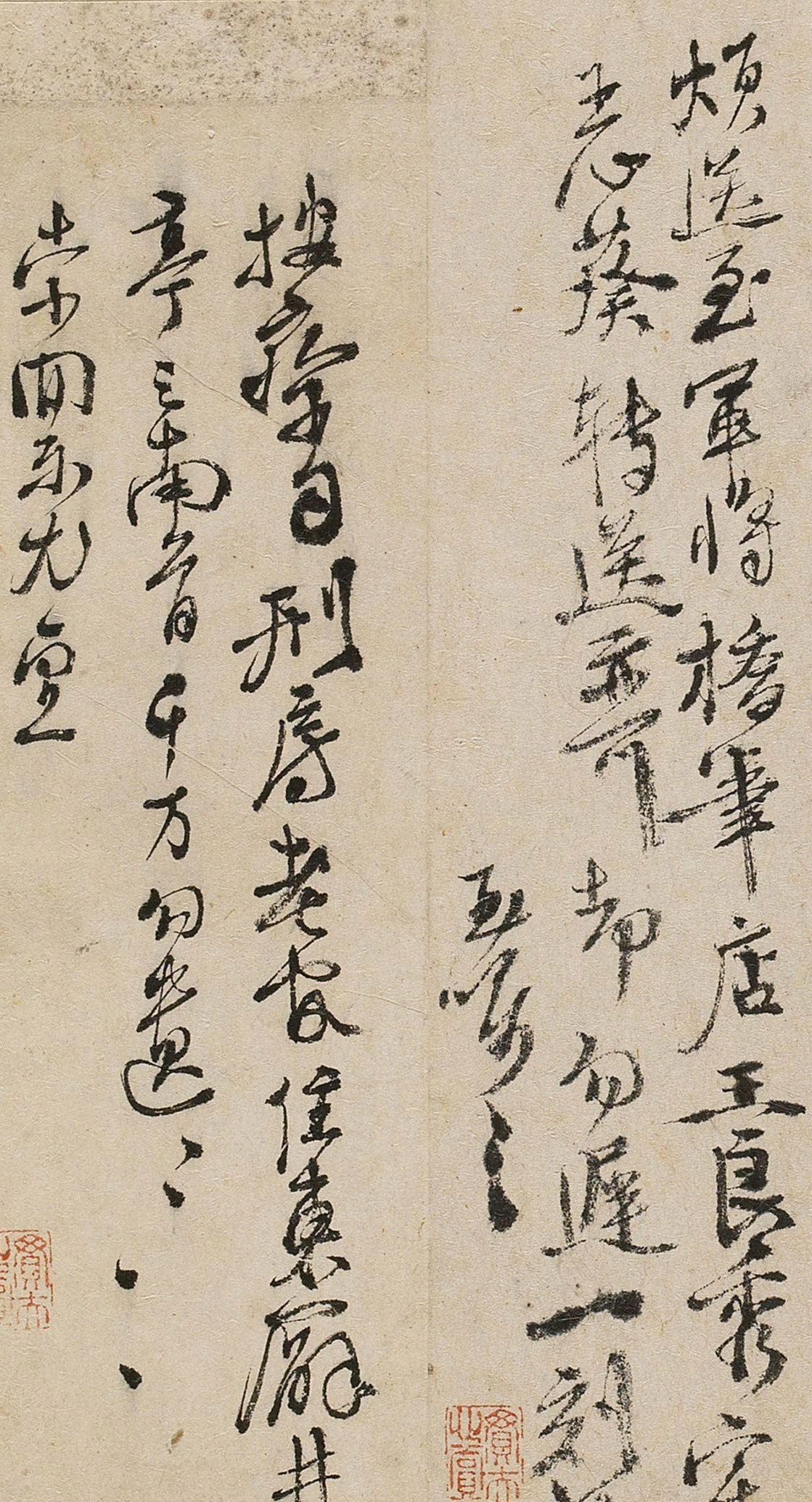

那我们具体看什么呢?先看他的用笔。徐渭的用笔,有个特别突出的特点,就是“狠”且“活”。下笔非常果断,力量贯注始终,你几乎感觉不到他有犹豫、漂浮的地方。无论是起笔、行笔还是收笔,笔锋的走向、力度的变化都非常清晰。他大量使用“侧锋”取势,很多笔画看起来是“刷”出去的,显得扁而泼辣,但这侧锋里又含着劲道,不是软塌塌的。同时,他的笔锋转换极其敏捷,你看那些转折的地方,常常是顺势一带就过去了,圆转与方折并用,节奏感特别强。这种用笔方法,使得他的线条质感非常丰富,不是一味的圆润光滑,而是有毛糙、有顿挫、有浓淡,就像老树的枝干,苍劲有力。咱们自己写字,有时候会刻意追求每一笔都圆润饱满,反而显得呆板。看看徐渭,就知道“因势生形”,根据字本身的态势和上下文的连贯性来决定笔画的形态,才是更高级的玩法。

看懂了用笔,我们再往上一个层面,看看这些笔画是怎么组织成一个字的,也就是“结字”。徐渭的字,在结构上可以说是“险中求稳,奇而不怪”。他很少把字写得四平八稳,而是特别喜欢制造一种“动态的平衡”。比如,他会把一个字的某个部分故意写得很夸张,或者把重心压得很低,或者把某些笔画拉得很长,初看觉得有点“歪”,有点“斜”,但通篇看下来,这个字在上下文的映衬下,又是那么稳当,那么恰到好处。这种结字能力,需要非常强的整体把控力。他不是在写一个孤立的字,而是在经营一个不断流动的、有生命力的画面。每个字都像是这个画面里的一个角色,姿态各异,但又彼此关联,共同构成一场戏。我们临帖时,如果只盯着单个字去模仿它的“怪”,很容易学歪,变成“丑书”。关键是要体会他为什么要这么安排,是为了取势?是为了呼应上下?还是为了调节行气?理解了动机,模仿才有意义。

把一个个姿态各异的字串起来,就形成了“章法”,也就是通篇的布局。信札的章法天生就比较自由,但徐渭把这种自由发挥到了一个新高度。他的字忽大忽小,忽浓忽淡,行距也不完全均等,整体看去,真有种“大珠小珠落玉盘”的感觉。这种章法不是事先规划好的,完全是随着书写时情绪的起伏、文思的流畅自然生发出来的。情绪激昂处,字可能就大一些,笔墨重一些;思绪沉静时,字可能就小一些,线条细一些。这种由心而发的、真实的节奏感,是刻意安排不出来的。我们学习的时候,可以试着不去看具体的字,而是眯起眼睛,感受整篇墨迹所形成的黑白灰的关系,感受那种音乐的韵律感。这能帮助我们理解,书法不仅仅是写好看的字,更是在经营一个充满节奏和情绪的空间。

最后,我们还得提一提徐渭对“墨法”的运用。在这封信札里,你能清晰地看到墨色的自然变化。从蘸墨初写的浓黑,到墨渐干时的飞白与枯笔,再到重新蘸墨后的润泽,形成了一个非常自然的循环。特别是那些“飞白”的运用,不仅没有削弱笔力,反而增加了线条的沧桑感和速度感,显得更加苍劲老辣。墨法的自然变化,为作品增添了丰富的层次和质感。我们平时写字,有时候会害怕墨干,一感觉笔涩了就去蘸墨,反而失去了这种天然去雕饰的韵味。适当体会和控制墨的干湿浓淡,也是书法技法中很重要的一环。

好了,关于徐渭这通信札的技法,咱们就先聊到这。这些东西听起来可能有点专业,但归根结底,就是看他怎么用笔、怎么安排结构、怎么布局全局、怎么运用墨色。知道了这些门道,下次再看到徐渭或者类似风格的字,你就能看出更多的“所以然”了,而不只是停留在“感觉很好”的层面。书法学习,就是从这种“看热闹”慢慢走向“看门道”的过程,你觉得呢?

#书法#