牛尾刀,作为中国清代晚期官差衙役的制式武器,以其独特的造型和功能在中国刀剑史上留下了浓墨重彩的一笔。其名源于刀刃朝上斜放时的形态酷似牛尾,刀身宽薄、曲线流畅,兼具威慑力与实战性,堪称中国冷兵器的“收官之作”。

牛尾刀最显著的特征是其不对称的S型设计:刀柄曲折如钩,刀身如弯月,刀头部分宽阔且逐渐收尖。刀身常开有血槽,既增强杀伤力,又减轻重量。整体造型刚猛威武,刀体重心后移的设计使其劈砍时力量充沛,同时便于单手挥舞。这种兼具美学与力学的设计,使其成为清代衙役、镖师乃至江湖人士的标配武器。

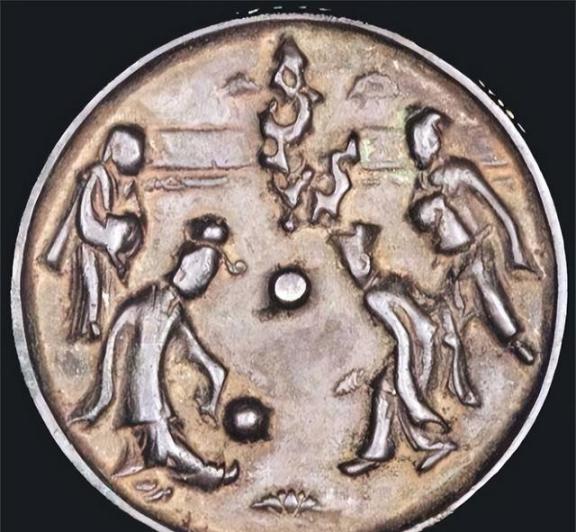

牛尾刀的起源可追溯至元代弯刀,但成熟形制形成于清代乾隆时期之后。随着战场火器普及,传统刀剑逐渐退出战场,牛尾刀转而成为维护治安的利器。其设计融合了雁翎刀的劈砍功能与雁翅刀的刺击特点,尤其适合对付无甲目标。晚清文献中,牛尾刀被广泛记载为“衙役佩刀”,其威慑功能甚至远超实战意义——即便不出鞘,宽大的刀身已足以震慑民众。

关于牛尾刀的实战价值,历来存在争议:

支持方认为其设计符合人体力学,刀身前端三分之一为最佳杀伤部位,轻薄的刀尖可对软物造成深伤口,且重心后移使劈砍更灵活。

反对方则指出其宽薄刀身面对硬甲或骨骼时效能不足,更多是“割肉犀利,断骨无力”。清代晚期火药盛行,牛尾刀确已无战场用武之地,但其在民间冲突与治安维护中仍具实用性。

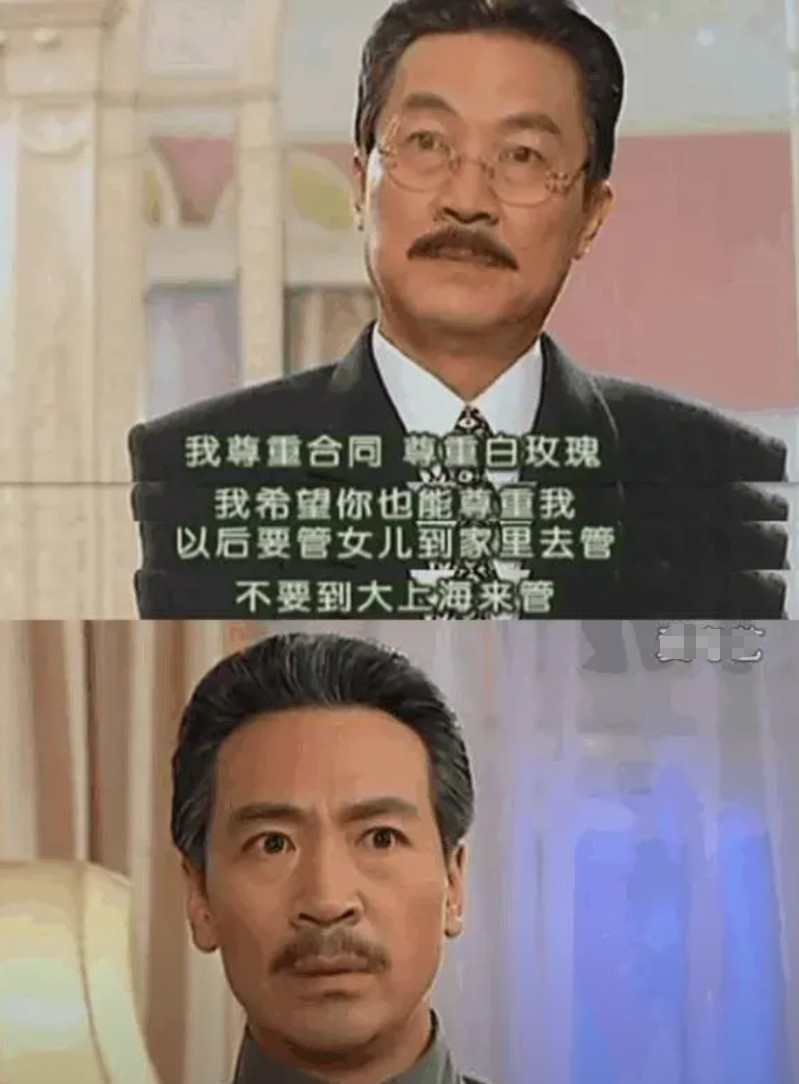

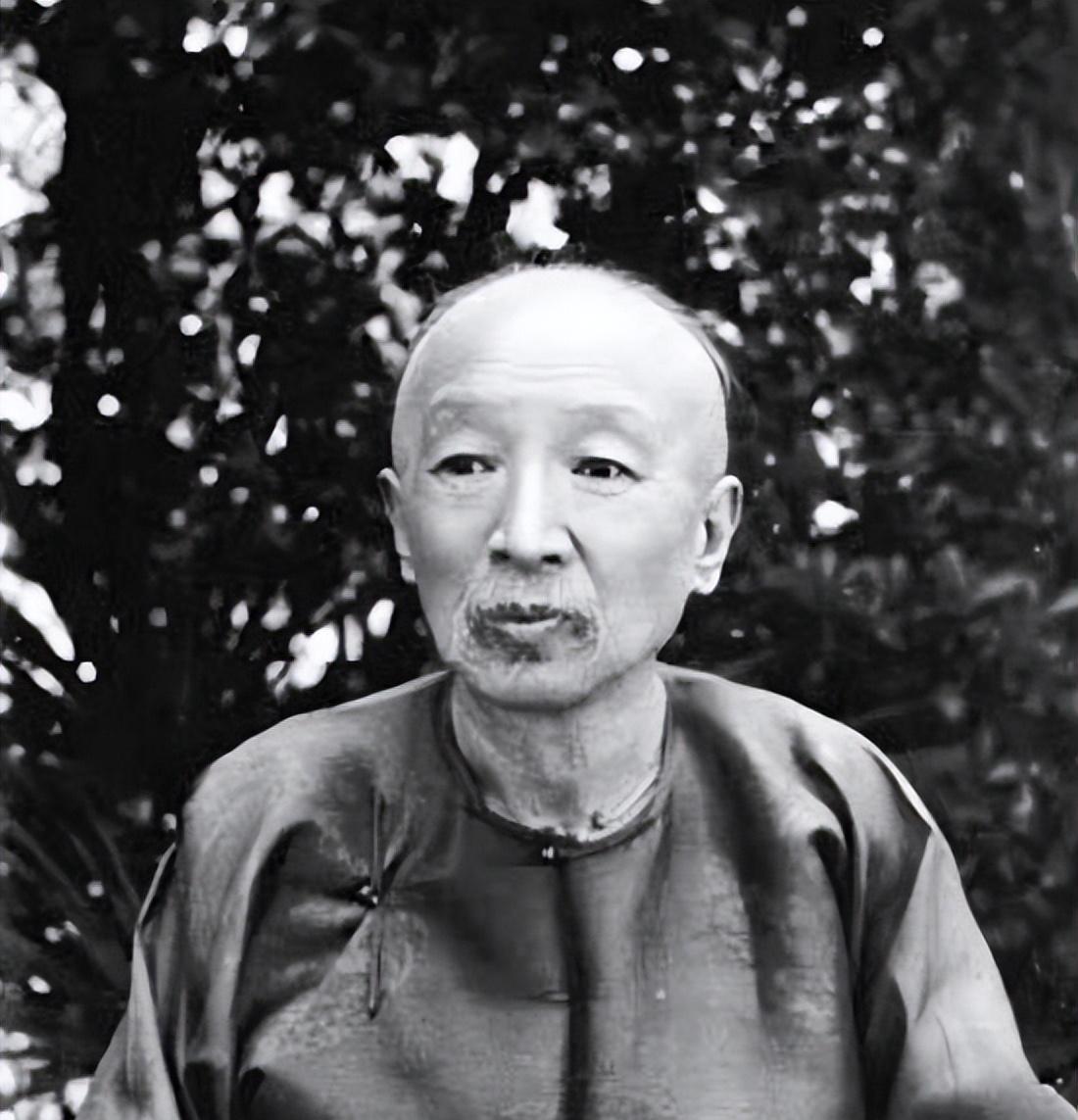

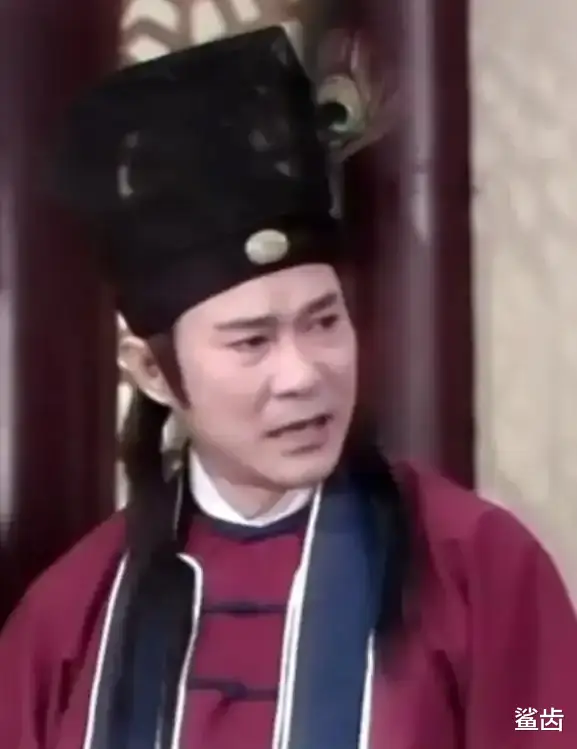

牛尾刀不仅是冷兵器,更是中国文化的重要符号。它渗透于民俗、武侠文学及影视作品中,成为“中国刀”的典型形象。尽管现代部分爱好者因其“土俗”外观而轻视,但精工锻造的牛尾刀仍展现了中国传统锻刀技艺的精妙——例如百炼花纹钢工艺的运用。如今,牛尾刀作为武术练习工具和历史收藏品,延续着其独特的文化生命力。

从清代衙役的腰间到现代影视的荧幕,牛尾刀以威猛的姿态见证了中国冷兵器的最后辉煌,也诉说着一个时代的风云变幻。