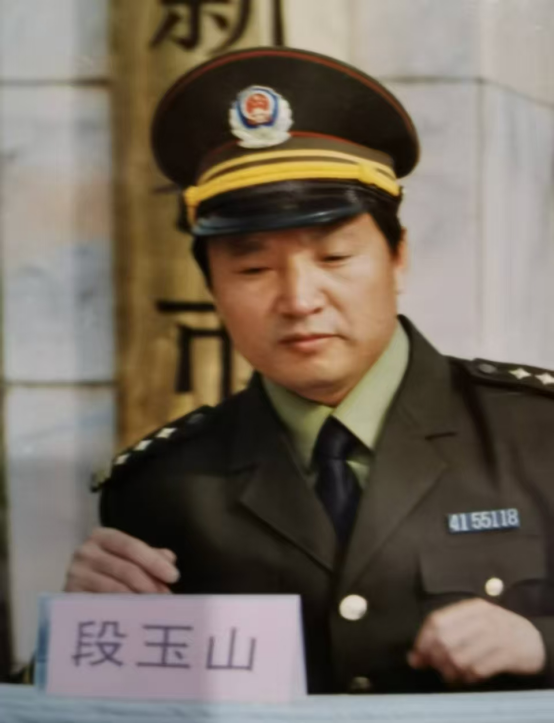

在登封这片 “伸手摸住秦汉瓦,抬脚踢到宋文化” 的历史厚土上,有一位身影始终与嵩山文脉紧密相连 —— 他曾是守护一方平安的公安干警,三十年警营生涯铸就坚毅品格;2008 年退居二线后,他转身成为嵩山文化的 “摆渡人”,以赤子之心主政嵩山文化研究会,用十余载光阴挖掘、传播、活化嵩山文化,让这座承载着八千年华夏文明的圣山,在新时代焕发出更璀璨的光芒。他就是段玉山,一位用行动践行 “文化传承无终点” 的行者,一位将个人生命融入嵩山文脉的守护者。从警徽熠熠到文墨飘香,他的人生轨迹,恰是嵩山文化从 “深藏史卷” 到 “走向大众” 的生动缩影。

警营砺初心:三十年坚守,铸就担当品格

段玉山的人生上半场,与 “守护” 二字紧密相连。1950 年 11 月 20 日,他出生于登封告成镇,这片孕育了夏代王城岗遗址的土地,早早在他心中埋下了文化的种子。不过,年轻时的他选择了 “守护平安” 的道路 ——1972 年,22 岁的段玉山通过招干进入登封县军管会,1973 年军管会撤销后,登封县公安局正式成立,其工作身份随之过渡至公安系统,从此开启了长达三十年的公安生涯。

在警营的岁月里,他从基层民警做起,内勤、副股长、股长、副局长、政委…… 每一个岗位都留下了扎实的足迹。1979 年,他短暂驻守城关派出所,直面群众急难愁盼;1984 年登封建成完整公安体系后,他才逐步离开治安股,但仍兼任相关部长职务;1985 年至 1986 年,他进入登封县委党校攻读两年中专班,期间未脱离兼职工作,白天汲取理论知识,夜晚处理工作事务,以 “工学兼顾” 的态度夯实能力基础;1987 年,他任登封市公安局副局级协理员,1989 年任副局长,1990 年底任政委,一步步从一线干事成长为公安系统的骨干力量。1995 年,他调任新密市公安局,先后担任政委、局长、党委书记,彼时职级为副县级;2002 年,面对郑州市政法系统干部交流的机会,因牵挂故土,他最终选择回到登封,出任河南省嵩山风景名胜区管理委员会副主任,2008 年退居二线,直至 2010年正式办理退休手续。

文脉续新篇:主政研究会,扛起传承大旗

2008 年,从领导岗位退居二线的段玉山,没有选择 “含饴弄孙” 的安逸生活。彼时的登封,虽坐拥 “天地之中” 历史建筑群、嵩山地质公园等文化瑰宝,但文化挖掘的深度、传播的广度仍有不足。“不能让这么好的文化资源‘藏在深闺人未识’”,怀着这样的初心,段玉山开始主政嵩山文化研究会,以执行会长身份开启文化传承新征程。

主政期间,段玉山推动的 “大禹故里故都” 学术认定工作极具里程碑意义:2016 年至 2017 年,嵩山文化研究会牵头组织全国知名专家学者赴登封举办多场研讨会,通过实地勘察少林办王庄村祖家庄及告成镇遗址、翻阅古籍文献、走访基层群众,最终达成共识 —— 大禹故里故都位于登封,并发表《登封宣言》,明确这一学术结论;2018 年,河南省社会科学界联合会为此下发文件,2024年在少林办挂牌,为登封大禹文化传播提供了权威支撑。

在研究会的岗位上,段玉山的角色不断转变,却始终坚守 “传承文脉” 的核心使命:成立初期,他担任执行会长,牵头制定研究会发展规划,从 “零” 开始搭建文化传播框架;随着研究会影响力扩大,他接任会长,带领团队承接重大文化项目,推动嵩山文化走向更广阔的舞台;2024 年后,虽退居名誉会长,他仍坚持参与活动策划、展品审核,用 “老班长” 的经验为研究会把关定向。有人问他 “为何如此执着”,他笑着回答:“嵩山是华夏文明的‘根’,我能做‘护根人’,是这辈子最幸运的事。”

多维拓路径:六大维度发力,激活嵩山文化生命力

在段玉山的带领下,嵩山文化研究会以 “挖掘深度、传播广度、参与热度” 为目标,从文化宣传、活动举办、义务服务、遗产申报、产品开发、文化普及六大维度发力,构建起嵩山文化传承的 “立体矩阵”,让千年文脉在新时代 “活” 了起来。

“文化要传承,首先要‘被看见’”,这是段玉山在文化宣传工作中的核心理念。为了让嵩山文化走出登封、走向全国,他带领研究会主动对接各级媒体,构建起 “中央 + 地方”“传统 + 新媒体” 的传播网络。在中央级媒体层面,他多次带队赴北京对接,推动嵩山文化登上央视核心栏目:在中央电视台“百科探秘”播出《话说嵩山》,解读嵩山与古代帝王封禅的渊源;《讲述》栏目推出《武则天金简发现始末》,揭开嵩山历史的神秘面纱;《探索与发现》制作《中华武术系列之少林武术佛光历史》《嵩山历史建筑群》,用纪录片形式展现嵩山的人文与自然价值。同时,《人民日报》《光明日报》《中国旅游报》等权威报纸,也多次刊发由研究会提供素材的文章,如《先有 “天地之中”,后有中岳嵩山》《嵩山少林景区大变脸》,让 “天地之中” 的品牌深入人心。在地方传播层面,他推动研究会与登封电视台合作开办《漫画嵩山》栏目,这档持续三年的节目,以 “帝王篇”“名人篇”“申遗篇” 等 132 期内容,用通俗有趣的方式解读嵩山文化,既提高了市民的文化认同感,也成为登封文旅宣传的 “名片节目”。2025 年,他作词的戏歌《嵩山情・中国梦》在郑州文化馆举办发布会,央视网、人民网等 20 余家媒体同步报道,用 “豫剧 + 现代旋律” 的形式,让嵩山文化以 “音乐符号” 的形式走进大众生活。

登封作为全国少有的 “三项世界级遗产” 拥有者(自然、文化、非物质文化),这一成就的背后,离不开段玉山与嵩山文化研究会的不懈努力。在遗产申报工作中,段玉山始终扮演 “核心推动者” 的角色,带领团队梳理史料、撰写材料、协调资源,为嵩山 “走向世界” 铺路搭桥。2004 年,嵩山申报 “世界地质公园”(自然遗产),段玉山带领团队深入嵩山腹地,整理地质演化史料,配合专家完成申报材料,最终助力嵩山成为中国首批世界地质公园;2010 年,“登封‘天地之中’历史建筑群” 申报世界文化遗产,他牵头负责文化解读与材料撰写,从 “天地之中” 理念的历史渊源,到建筑群的建筑艺术价值,逐一梳理、论证,最终推动申遗成功,让登封成为全球首个以 “天地之中” 为主题的世界文化遗产地;2016 年,“二十四节气” 申报世界非物质文化遗产,段玉山带领团队挖掘嵩山地区的节气习俗(如嵩山庙会、大禹祭祀等),提供地方案例支撑,为 “二十四节气” 成功申遗贡献了登封力量。三次申遗,段玉山都亲力亲为,常常熬夜修改材料、协调各方。有人问他 “累不累”,他说:“看到嵩山的名字刻在世界遗产名录上,所有的累都值了 —— 这是属于登封的荣誉,更是属于中华文化的荣誉。”

“文化传承的根基在大众,尤其是在年轻人”,基于这一理念,段玉山推动研究会开展嵩山文化 “六进” 活动(进景区、进机关、进校园、进企业、进社区、进农村),让嵩山文化 “从点到面” 覆盖登封各个领域。在校园里,研究会成员走进实验高中、嵩阳高中、登封一中、嵩阳初中等学校,开设 “嵩山文化讲堂”,从嵩山的历史典故到建筑艺术,从少林武术到道教文化,用生动的案例为学生们解读本土文化。段玉山自己也多次走进校园,给孩子们讲 “嵩山与华夏文明的故事”,激发他们对家乡的热爱;在机关和企业,研究会为干部职工、企业员工讲解嵩山文化与 “天地之中” 理念,推动文化融入工作与生产;在社区和农村,研究会组织文艺演出、文化讲座,让老年人、村民也能近距离感受嵩山文化的魅力。五年来,“六进” 活动累计开展 160 余场,覆盖人群达数万人次。段玉山说:“文化普及不是‘灌输’,而是‘引导’—— 让每个人都觉得‘嵩山文化与我有关’,这样才能真正实现文化的传承。”

收藏寄深情:以墨宝为媒,延续文化记忆

除了推动研究会的工作,段玉山还有一个坚持了四十余年的爱好 —— 收藏名家书法楹联。从 1980 年代开始,他就遍访全国的书法家、文人,登门求购墨宝,如今已收藏百余幅珍品,既有清代何绍基的篆籀之作,也有近代启功的飘逸书法,还有当代书家的创新作品。

在文化展览领域,段玉山始终以 “让收藏服务于传承” 为宗旨。2021 年 11 月,为纪念中国共产党成立一百周年,他精心策划并举办 “红色文化记忆・二十世纪名人名家书画作品展览”。此次展览精选二十世纪以来反映红色主题的名家书画作品,涵盖革命历史、英雄人物、时代风貌等内容,旨在通过笔墨艺术弘扬红色文化、延续红色血脉,用红色精神凝聚奋进力量,吸引了大批党员干部、群众及学生参观,成为登封当年红色文化教育的重要阵地。

这些展览,吸引了众多文化学者、书法爱好者前来参观,成为登封不同时期的 “文化盛事”。而这,只是段玉山 “以收藏传文化” 的缩影 —— 多年来,他常将自己的收藏借给学校、文化馆展出,还捐赠多幅作品用于公益拍卖,所得款项全部用于嵩山文化研究会的工作。他说:“收藏的意义,不在于‘拥有’,而在于‘分享’—— 让墨宝中的文化精神传递下去,才是对文化最好的尊重。”

初心永不变:一生择一事,一事终一生

从 2008 年主政嵩山文化研究会,到 2025 年仍活跃在文化传承一线,段玉山已在嵩山文化领域深耕近二十载。如今的他,虽已年过七旬且于 2020 年正式退休,却依然保持着 “每天到研究会转一转、每周参加一次活动” 的习惯 —— 他说:“只要身体允许,我就会一直做下去,因为嵩山文化传承,永远没有‘终点’。”

有人问段玉山:“你这一生,从公安到文化,最自豪的是什么?” 他笑着回答:“无论是守护平安,还是传承文化,都是在做‘对的事’—— 能为嵩山、为中华文化做一点贡献,我就很满足了。”

这就是段玉山,一位与嵩山共生、与文脉同行的守护者。他的故事,从无需华丽辞藻铺陈 —— 申遗成功时卷宗上未干的墨痕,展览开幕时展厅里流动的墨香,《嵩山情・中国梦》戏歌里婉转的腔调,早已是最生动的注脚;他的生命重量,亦不必用标尺丈量 —— 那三十年警营护民的赤诚,二十载深耕文化的坚守,早已化作华夏文明长河里一泓温润的清泉,既映着嵩山的千年雪,也滋养着后辈传承的春芽。当后来者站在嵩山之巅眺望文脉远方时,定会想起那个步履不停的身影,想起他用一生证明的:所谓传承,不过是把对土地的热爱,熬成岁月里的绵长回响。(阎洧涛)