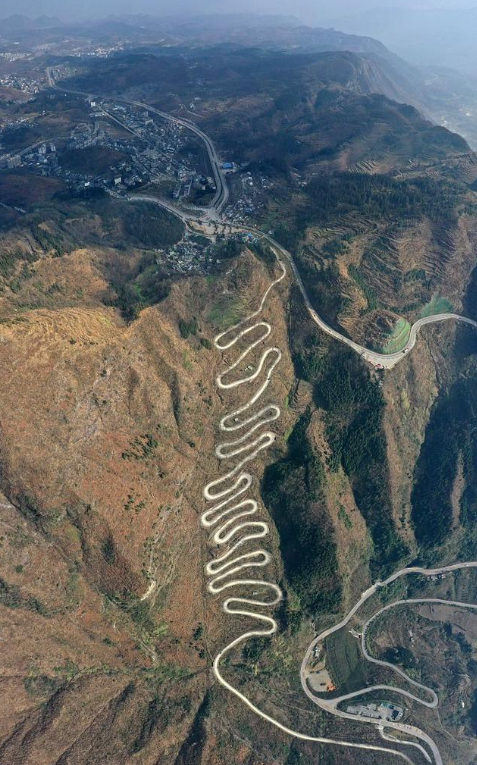

在贵州的崇山峻岭之间,藏着一条,让所有司机都屏息凝神的公路——晴隆二十四道拐。它就如同一条,正处于挣扎状态般的巨龙,在垂直高差达260米的山脊之上,反复地进行着折叠。每向前推进3公里,就需要完成一次,令人胆寒心惊的180度回转。

从高空俯瞰,贵州晴隆县的山峦之间,一条公路,如游蛇般下山,在白茫茫的群山中,蜿蜒地盘旋着。这便是闻名世界的晴隆二十四道拐。

在短短4公里的路程上,公路竟然有24个,180度的急转弯。从山脚至山顶的直线距离,仅约350米,而垂直高度却达260米。

这条公路,大部分修建在喀斯特岩层之上,山势陡峭弯道频繁且急促。

晴隆二十四道拐所在区域的地质构造,十分特殊。它位于云贵高原的喀斯特地貌带,这里的地质条件,类型较为简单,可是却呈现出,极为突出的复杂性。

“逆断层,加上喀斯特溶蚀”形成了独特的地质结构——“桌山”的边缘这种地貌特点为:山顶相对较为平坦,不过边缘却有着陡峭的斜坡,恰似一张庞大的桌子。

晴隆县境内,受北盘江及其支流的切割,切深达500米,至700米,最大海拔高差达1482米。全县地势起伏较大,呈现出“山高谷深坡陡”的特点这为二十四道拐那险峻的模样,提供了地质基础。

二十四道拐的修建,这是一段颇为艰辛的历史。滇黔公路,始建于1927年,而后又在1935年继续建设,到了第二年便竣工。

在当时机械设备匮乏的情况下,开山凿石,挖土搬运等工作,全靠人力完成。已有83岁高龄,从小生活在晴隆的蒋士民介绍道:“听父母讲,当时修筑公路的数千名民工,不但需要自带口粮,还得自带锄头、锤子、扁担、粪箕等工具,风餐露宿,格外艰辛。”

这条路最初由工程师邹岳生设计。他使用的测量工具是一个德国品牌在芝加哥生产的罗盘,与今天的数字化测量技术相比,当时的勘测条件极为简陋。

二战时期,二十四道拐成为了中国抗战的“生命线”。美国的援华物资,经过滇缅公路到达昆明之后,必须要经由“二十四道拐”所在的滇黔线,才能够送往前线以及重庆。

二十四道拐成为中缅印战区至关重要的交通命脉承担起运送国际援华物资的艰巨任务日军曾多次派出飞机对二十四道拐公路实施轰炸企图切断黔滇地区的战略通道

1942年,美国陆军1880工兵营进驻晴隆,用由美国制造的水泥来砌挡墙,对那二十四道拐展开了维修工作。在当地群众的积极配合之下,他们顺利地完成了修路这一任务,从而保障了运输的畅通无阻。

关于这条公路的弯道数量,曾经引发过一些,较为有趣的讨论。它一般被称作“二十四道拐”,不过有人提及,在1943年,美军工兵营完成改造之后,弯道的数量实则变成了“二十一道拐”。

原晴隆文物管理所所长陈亚林解释了这一误解:“二十四道拐是从修好到现在没有说过二十一道拐,一直说二十四道拐。因为当时这个影像照出来这个相机照出来只能照出二十一道拐,但是从图纸上看,数上去还是二十四道拐。”

当地人一直称之为“二十四道拐”,每道拐都有立的碑石为证。

从抗战要道到国家文物

抗日战争胜利后,当地为了保护那二十四道拐,在其旁边重新修建了一条能够翻越“鸦关”的公路。曾经十分繁忙的二十四道拐,一时间沉寂了下去。

2006年,二十四道拐,被国务院评定为国家重点文物保护单位。

2015年,被选入了首批国家级的抗战纪念设施名录。

2017年,二十四道拐景区获批国家AAAA级旅游景区。

如今晴隆县以“二十四道拐”为核心推出了汽车运动、自驾游以及历史体验、研学等旅游产品,打造出了集“观光体验休闲度假”等功能于一体的复合型旅游基地。

2007年,黔西南州通过公众票选与专家评审,将二十四道拐评为“金州十八景”之一。

现在新建的公路隧道,笔直地穿过“二十四道拐”。原来得开,四十多分钟的山路,现在只要,三分钟就能通行。这项工程成果,非常显著,既大大的提高了交通效率,也让人们出行,更为便利了。

但二十四道拐,依然屹立在那里,如同一位沉默不语的历史见证者,向每一位到访者,诉说着那段不同寻常的岁月。