字数 2960,阅读大约需 15 分钟

一、票房成绩单:速度激情下的商业博弈(一)2.93 亿票房背后的 “苹果式” 豪赌

在电影市场的激烈角逐中,《F1:狂飙飞车》以其独特的魅力吸引了众多观众的目光。这部电影的全球票房成绩斐然,高达 2.93 亿美元 ,成功刷新了苹果影业的纪录。但这背后,却是一场充满风险的 “豪赌”。影片的制作成本高达 2 - 3 亿美元,再加上 1 亿美元的营销费用,使得其回本压力巨大。即便在全球 IMAX 影院收获了 6000 万美元的票房,距离盈利仍有不小的差距。

苹果公司将这部电影视为其品牌生态的重要延伸。通过与 IMAX 的合作,争取到三周独家放映权,让观众在大银幕上感受到 F1 赛车的极致速度与激情。同时,影片中还巧妙植入了新款 iPhone 摄像头技术,将电影拍摄与手机影像能力展示完美融合,使其成为科技与艺术结合的一次大胆实验。北美地区 IMAX 银幕贡献了 25% 的票房,有力地证明了苹果 “用大银幕反哺流媒体” 的战略逻辑。

(二)从《拿破仑》到《狂飙飞车》:苹果的影院突围战

回顾苹果影业之前的作品,如《花月杀手》全球票房仅 1.58 亿美元,《拿破仑》票房为 2.21 亿美元,成绩均不尽如人意。而《F1:狂飙飞车》凭借 F1 赛事的全球影响力以及布拉德・皮特这位巨星的强大号召力,成功实现了突破,成为苹果首部真正打入大众市场的院线作品。

值得一提的是,赛车手刘易斯・汉密尔顿以监制身份参与影片制作,为影片带来了 F1 官方的认可与支持。这种 “真实赛事 IP + 虚构剧情” 的创新融合模式,让影片不仅吸引了 F1 赛事的忠实粉丝,也成功破圈,吸引了更多普通观众,为苹果在影院市场的发展开辟了新的道路。

二、视听革命:当 IMAX 镜头追上 360km/h 的速度(一)IMAX 镜头下的赛道纪实美学

《F1:狂飙飞车》堪称一场视觉的盛宴,为了将 F1 赛事的震撼与激情完美呈现在观众眼前,剧组在摄影技术上可谓煞费苦心。他们耗时整整一年,全力研发先进的摄影技术 ,力求捕捉到 F1 赛车最真实、最震撼的瞬间。在银石、阿布扎比等多个真实的 F1 赛道上,剧组精心部署了 16 个定制机位,这些机位就像是隐藏在赛道各处的 “秘密观察者”,随时准备记录下赛车飞驰而过的精彩瞬间。

索尼特制机身与苹果优化的摄像头强强联手,为影片带来了前所未有的视觉清晰度。在 IMAX 画幅的加持下,观众仿佛拥有了一双 “超级眼睛”,能够清晰地看到赛车过弯时轮胎与地面剧烈摩擦产生的火星,那一闪而过的光亮,仿佛是速度与激情的火花;还能捕捉到车手颈部肌肉因为紧张和专注而产生的紧绷颤动,让观众深切感受到车手在赛场上所承受的巨大压力。

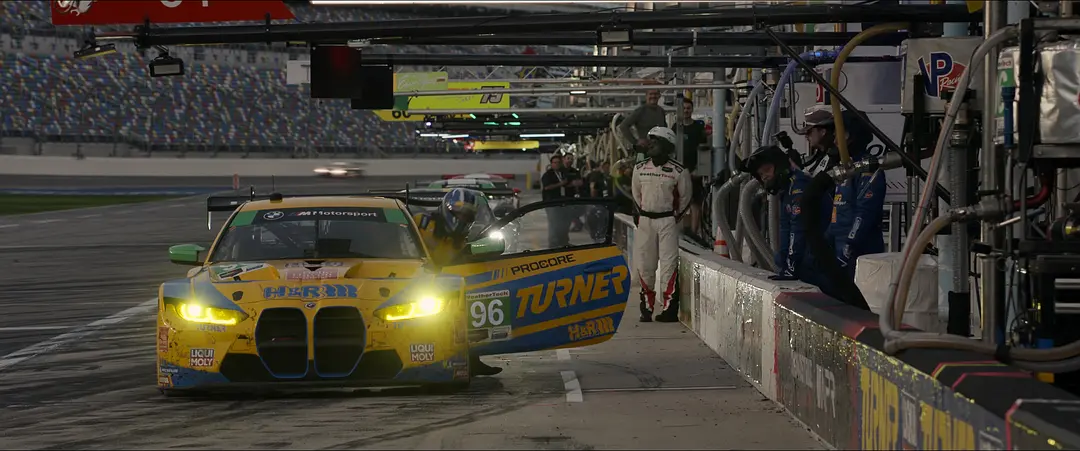

360km/h 的极速在 IMAX 镜头下被拆解为无数清晰的空气动力学细节。赛车尾翼震颤的幅度,仿佛在诉说着空气的力量;赛车进站时 3 秒换胎的机械交响,各种工具的碰撞声、轮胎的更换声交织在一起,构成了一首紧张而又刺激的交响曲。观众仿佛置身于赛道之上,与赛车手一同感受着速度的魅力,体验着 “比真实更震撼” 的沉浸式观影感受。

(二)汉斯季默的速度狂想曲影片的成功,不仅离不开震撼的视觉效果,还得益于配乐大师汉斯・季默那令人陶醉的音乐创作。他巧妙地将引擎轰鸣转化为电子交响乐的节奏基底,让观众在听觉上也能感受到 F1 赛车的速度与激情。当赛车冲线的那一刻,弦乐与合成器的共振仿佛是观众内心的欢呼,模拟出 “心流状态” 的颅内高潮,让观众沉浸在速度的狂欢之中。

为了让观众获得更加身临其境的感受,影片还特别设计了低频声波,通过影院音响系统传递到观众胸腔。每一次刹车时的尖锐摩擦声、超车时的迅猛加速声,都能让观众的身体随之震动,仿佛自己也在驾驶着赛车,在赛道上尽情驰骋。这种多感官的速度仪式,让观众全身心地投入到影片之中,感受着 F1 赛车带来的无尽魅力。

三、人物图谱:在机械轰鸣中寻找人性温度(一)布拉德・皮特:用皱纹与肌肉演绎赛车浪子

在《F1:狂飙飞车》中,61 岁的布拉德・皮特无疑是影片的灵魂人物 。他为了这部电影付出了诸多努力,不仅贡献了职业生涯最高片酬出演,还进行了长达四个月的 F2 到 F1 进阶驾驶训练,甚至通过了刘易斯・汉密尔顿的高强度驾驶测试。在影片中,他将退役车手桑尼・海耶斯的沧桑与热血展现得淋漓尽致。

晨跑时,皮特露出的八块腹肌,让人不禁感叹他对身材管理的严格,也印证了桑尼作为车手的体能储备。而在事故闪回的场景中,他颤抖的手指则泄露了角色内心深处的创伤。尽管这个角色因为商业考量,在人物塑造上略显扁平,但皮特凭借着自身强大的个人魅力,让 “老牛仔重返赛场” 的故事充满了信服力。他就像是一位真正的赛车手,在赛道上追逐着自己的梦想,用自己的方式诠释着对赛车的热爱。

(二)团队协作的赛博寓言

《F1:狂飙飞车》打破了传统个人英雄叙事的模式,将视角聚焦于整个团队,深刻地展现了 F1 作为 “团队运动” 的本质。影片中,女技术总监凯特的每一次战术决策,都像是一场精密的棋局,她在幕后运筹帷幄,为车队的胜利指引方向;机械师朱迪创造的 3 秒换胎奇迹,更是团队协作的高光时刻,那快速而精准的操作,让人感受到团队的默契与高效。

桑尼与年轻车手约书亚之间的关系,也是影片的一大看点。他们从最初的师徒对抗,到最终在 “让速战术” 中达成传承,就像是一场关于体育精神的接力赛。当老车手桑尼为了后辈约书亚挡住对手撞击的那一刻,金属的碰撞声仿佛是一首激昂的赞歌,奏响了体育精神的最强音。在 F1 的赛场上,没有一个人是孤立的,只有团队成员之间相互信任、相互支持,才能在这条充满挑战的赛道上,共同追逐那荣耀的终点。

对于 F1 的硬核粉丝来说,《F1:狂飙飞车》无疑是一场 “考据狂欢”。影片中,真实车手汉密尔顿、维斯塔潘的客串,就像是给粉丝们的一份惊喜礼物,让他们在观影过程中兴奋不已。2023 - 2024 赛季的赛道实景,更是让粉丝们仿佛回到了那些激动人心的比赛现场,重温了赛事的紧张与刺激。

赛车数据的专业还原,如 DRS 尾翼使用时机的精准呈现,充分展现了影片制作团队对 F1 赛事的深入了解和尊重。这些细节就像是一个个隐藏在影片中的宝藏,等待着资深车迷去发现和挖掘。据统计,影片中暗藏了超过 200 个赛事彩蛋,每一个彩蛋都是对 F1 历史和文化的一次致敬,让车迷们在观影过程中感受到了满满的诚意。

片尾字幕中暗藏的 “2025 年虚拟大奖赛” 预告,更是为 F1 粉丝们搭建起了一个虚实交织的 F1 宇宙。这个预告就像是一颗投入平静湖面的石子,激起了粉丝们对未来 F1 世界的无限遐想和期待,让他们迫不及待地想要探索这个全新的 F1 世界。

(二)普通观众的 “速度启蒙课”对于普通观众来说,即使不了解 F1 的积分规则,也能轻松享受《F1:狂飙飞车》带来的乐趣。影片通过 “排位赛逆袭”“雨战策略” 等经典桥段,以一种生动有趣、通俗易懂的方式诠释了 F1 的独特魅力。这些桥段就像是一把把钥匙,为普通观众打开了一扇了解 F1 的大门,让他们在欣赏电影的同时,也能感受到 F1 赛事的激情与紧张。

桑尼的救赎主线,以及团队从涣散到凝聚的过程,充满了情感张力,让非车迷也能深刻共情 “热爱与坚持” 的普世主题。观众们仿佛跟随桑尼一同经历了人生的起伏,感受到了他对赛车的热爱和对梦想的执着追求,也体会到了团队合作的重要性。

特别值得一提的是,建议普通观众选择 IMAX 厅观看这部电影。在 IMAX 厅中,超大的屏幕和震撼的音效能够让观众更加身临其境地感受赛车的速度与激情,仿佛自己也置身于赛道之上,与赛车手一同飞驰。这种 “被速度包裹” 的解压快感,是普通影厅无法比拟的,能够让观众在繁忙的生活中找到片刻的放松与享受 。无论是 F1 的忠实粉丝,还是对赛车运动一无所知的普通观众,《F1:狂飙飞车》都能为他们带来一场难忘的视听盛宴,值得走进影院亲身感受。

结语:当引擎声渐息,留下的不只是速度《F1:狂飙飞车》或许不是赛车电影的叙事巅峰,却是一次精准的商业类型片实验 —— 用苹果的科技美学包装 F1 的热血基因,让极速竞赛既保持专业硬核,又充满情感温度。当片尾字幕升起,无论是车迷对真实赛事的回味,还是普通人对 “突破极限” 的共鸣,都证明:在流媒体碎片化消费时代,大银幕依然能为速度与情怀找到最震撼的表达方式。现在,系好安全带,去影院感受这场不容错过的狂飙吧。