想象一下,一片平均海拔超过4000米的雪域高原,这里空气稀薄,气候恶劣,资源开采困难,却被誉为“亚洲水塔”和“中华屏障”。

为什么西藏资源相对匮乏,却成为兵家必争之地?从地理屏障到军事制高点,从生态命脉到文化象征,西藏的战略价值远超想象。

今天,我们就来揭开这片神秘高原的重要性,看看它如何以“高打低”的优势,守护着中国的边疆安全。

地理屏障:青藏高原的天然防线

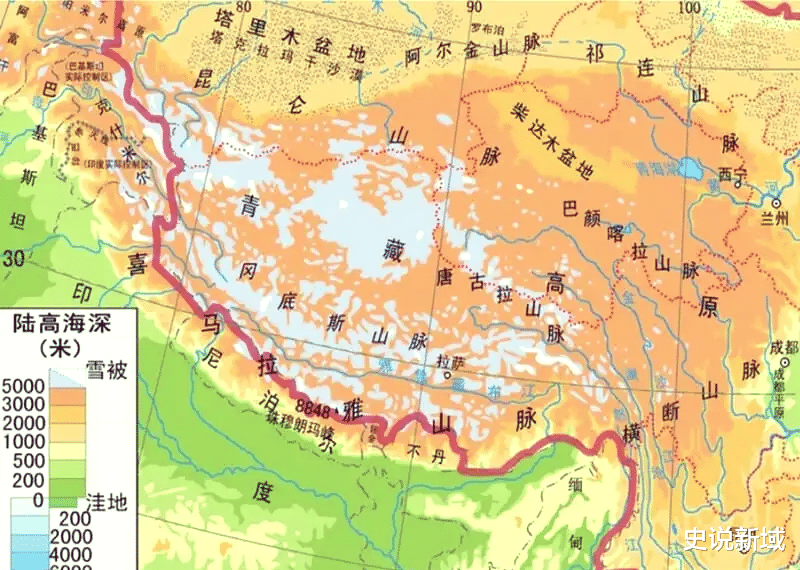

青藏高原作为世界上海拔最高的高原,其地理特征本身就是一道难以逾越的天然屏障。高原边缘的喜马拉雅山脉、喀喇昆仑山脉和横断山脉,构成了陡峭的地形,使得从南亚方向进入西藏的通道极为有限。历史上,这样的地形有效阻挡了外部势力的入侵。例如,在1962年的中印边境冲突中,中国军队凭借高原的地理优势,迅速掌握主动权,印军则因地形复杂、补给困难而处于劣势。高原空气稀薄,不仅影响步兵行动,还大幅降低了直升机和战斗机的作战效能,这使得外部势力难以在此区域展开大规模军事行动。正如一位军事专家所言:“青藏高原是中国西南的天然长城,其高度本身就是一种战略武器。”这种“高打低”的地势,让中国在边境冲突中占据绝对优势,无需大量驻军就能形成威慑。

资源价值:看似贫瘠,实则丰富

尽管西藏的资源开采难度大,但其蕴藏的矿产、水利和生物资源却极为丰富。西藏已知的矿产资源包括铬、铜、锂、硼等,其中铬铁矿储量占全国八成以上,锂资源更是全球领先。这些矿产对高科技产业和国防工业至关重要。

此外,西藏被誉为“亚洲水塔”,是长江、黄河、澜沧江、雅鲁藏布江等大江大河的发源地,水资源总量约占全国的15%。这些河流滋养了东亚和南亚数十亿人口,一旦西藏的水源被外部控制,将直接威胁中国的生态安全和经济发展。

西藏的太阳能和地热能资源也位居全国前列,未来清洁能源开发潜力巨大。因此,西藏的“资源少”只是一种表象,其战略资源的价值无可替代。

军事意义:制高点的绝对优势

从军事角度看,西藏的高原地形提供了“居高临下”的制高点优势。现代战争中,海拔高度直接影响雷达探测范围、导弹射程和空军作战半径。中国在西藏部署的雷达站可以覆盖整个南亚次大陆,实时监控周边国家的军事动态。

例如,中印边境的争议地区大多位于高原边缘,中国军队依托高地,既能防御又能威慑。高原机场如拉萨、林芝等,虽起降条件苛刻,但一旦建成,就成为前沿作战基地,战斗机从此起飞,几分钟内即可抵达边境线。

这种“高打低”的战术,让印度等周边国家始终感到压力。印度媒体曾直言:“青藏高原是悬在印度头顶的达摩克利斯之剑。”此外,高原的恶劣环境本身就是一种防御手段,敌方若想进攻,需克服高原反应、补给困难等多重挑战,成本极高。

生态与文化:边疆稳定的软实力

西藏的生态价值远超经济指标。作为“亚洲水塔”,西藏的冰川和河流调节着亚洲气候,一旦高原生态受损,整个东亚和南亚都可能面临水资源危机。中国政府实施的生态保护工程,如三江源自然保护区,不仅维护了国家生态安全,也彰显了负责任的大国形象。

文化上,西藏是藏传佛教的中心,其独特的文化遗产和民族身份,成为中国多元一体的象征。

历史上,中央政权始终重视对西藏的治理,从元朝设宣政院到清朝驻藏大臣制度,再到现代的民族区域自治,西藏的稳定直接关系到国家统一。西藏的民族凝聚力和文化认同,是边疆稳固的“软实力”,任何外部势力都无法轻易撼动。

历史与现实:战略要地的永恒意义

回顾历史,西藏的战略地位从未被忽视。唐代吐蕃王朝与中原的和亲与争战,元代将其纳入版图,清代乾隆皇帝派兵击退廓尔喀入侵,均体现了中央政权对西藏的重视。近代以来,英国殖民者曾试图通过侵略西藏渗透中国西南,但未能得逞。新中国成立后,西藏和平解放、青藏公路和铁路的建设,进一步巩固了国家对西藏的控制。今天,西藏作为“一带一路”倡议中通往南亚的重要通道,其经济与战略价值更加凸显。中印边境的稳定、水资源安全、矿产资源开发,均依赖于西藏的稳固。可以说,西藏虽远在边疆,却是中国核心利益的组成部分。

【参考资料】《西藏通史》(中国藏学出版社)《中国边疆地理》(科学出版社)《青藏高原形成与环境演化》(广东科技出版社)《亚洲水塔:西藏水资源研究》(水利水电出版社)《中印边境冲突与西藏战略》(军事科学出版社)《西藏矿产资源与发展规划》(地质出版社)《中国少数民族与边疆治理》(民族出版社)《西藏生态保护与可持续发展》(环境科学出版社)