在古币收藏的浩瀚长卷中,康熙通宝如一枚镌刻着时代印记的 “时光徽章”,既承载着康乾盛世的经济脉搏,又凝聚着藏家对历史肌理的深度探寻。今天,我们就以这枚钱币为钥,解锁它的历史基因与收藏情怀。

一、历史溯源:康乾盛世的 “货币引擎”清康熙元年(1662 年),伴随政权稳固与经济复苏,康熙通宝正式开铸。它的诞生,是康熙朝整顿币制、终结明末以来货币混乱局面的关键举措,更成为康乾盛世经济崛起的 “基石货币”。

当时全国布局二十余处铸币局,钱币背面的 ** 满文(或满汉合文)** 是铸局身份的标识(如中央 “宝泉”“宝源” 局,地方 “浙”“苏”“闽” 局等)。这种 “一币多局” 的铸行体系,既彰显中央对货币权的掌控,又映射出清代地方经济的多元生态 —— 一枚铜钱,便是康熙朝中央与地方经济互动的微观切片。

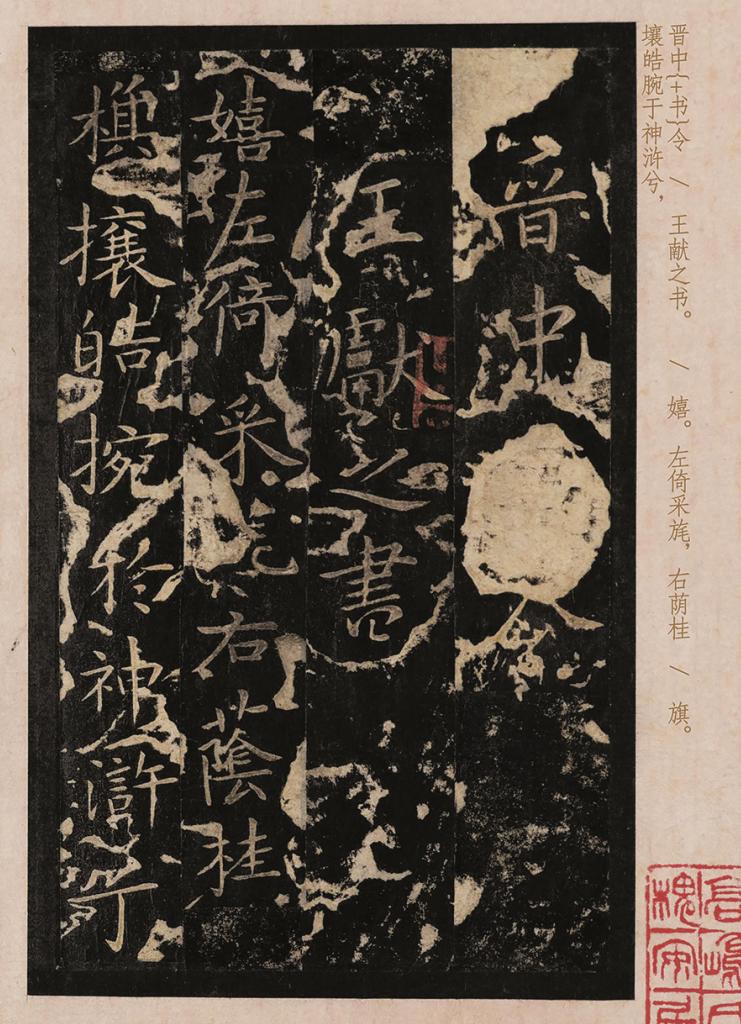

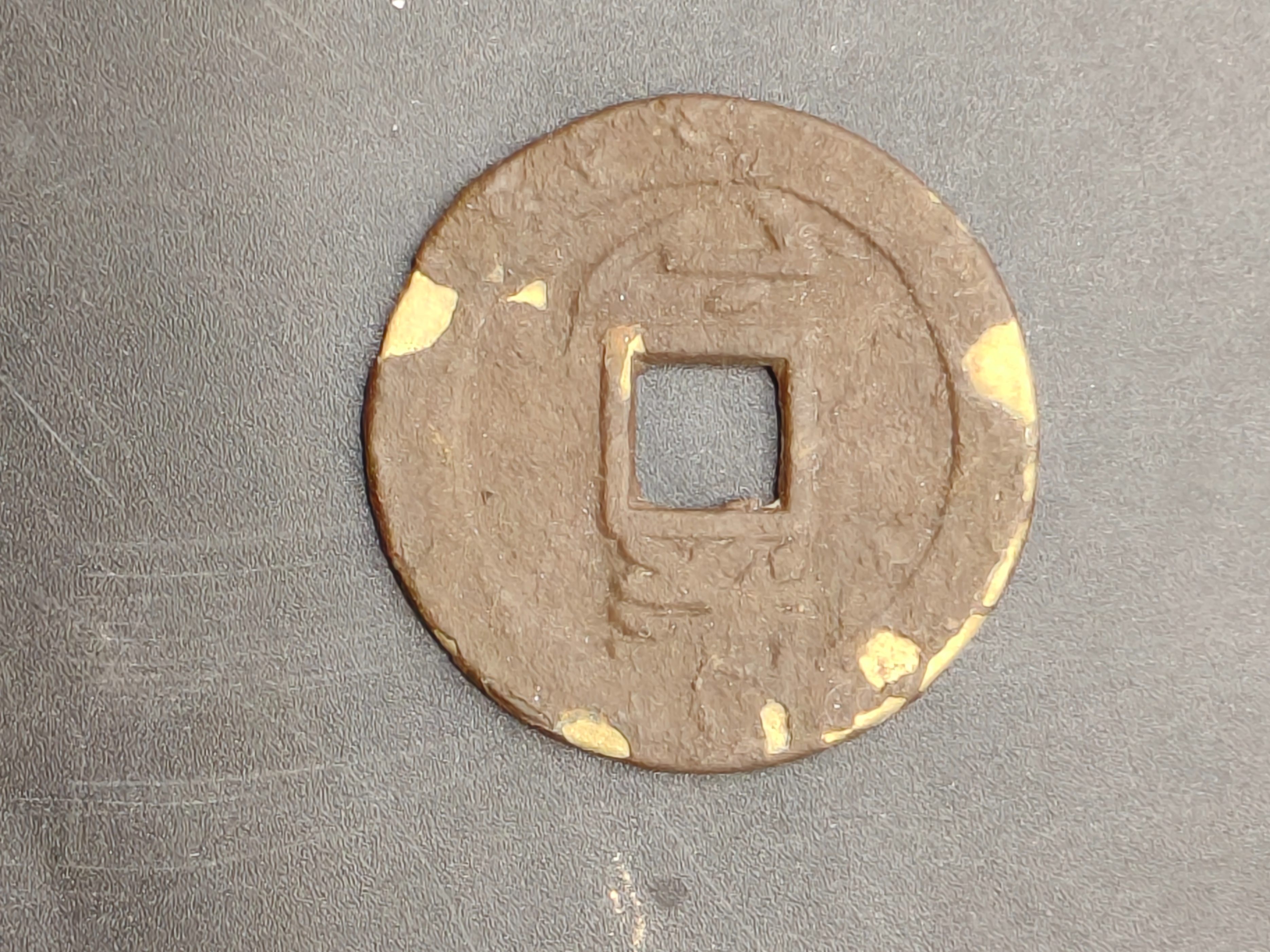

“康熙通宝” 四字笔力雄健,字体或端庄规整,或灵动雅致(因铸局、版别略有差异),既体现清代官铸钱币的权威感,又暗含书法艺术的审美意趣。每一笔的起承转合,都是康熙朝对 “货币威仪” 的精妙塑造。

背面:满汉交融的文化印记这枚康熙通宝的背面,虽经岁月磨损仍可辨满文(或满汉合文),是清代 “满汉文化共生” 的鲜活见证。那些看似模糊的字符,实则是铸币局的 “身份铭牌”:“宝泉”“宝源” 代表中央户部、工部铸局,“浙”“闽” 等则是地方经济的流通符号,每一种组合都藏着一段地域商业史。

包浆与磨损:时光的 “指纹档案”币面斑驳的包浆、深浅不一的磨损,是百年流转的 “时光勋章”—— 它或许曾在京城当铺里衡量过珍宝价值,或许曾在江南漕运码头结算过粮款,每一处铜锈、每一道划痕,都是市井烟火与时代变迁的 “手写记录”。

版别稀缺性:康熙通宝版别繁多,“罗汉钱”(传说为康熙六十大寿特铸,铜质精良、“熙” 字少一竖)、地方稀局版(如 “漳”“南” 局)存世稀少,是收藏市场的 “明星品类”;即便普通版别,品相完好、包浆自然者也极具收藏潜力。

历史研究价值:作为清代早期货币体系的核心载体,它是研究清代铸币工艺、货币制度、区域经济互动的 “实物数据库”,钱币学家可通过其铸工、材质、版别,还原康熙朝的经济政策与技术水平。

文化符号价值:在民俗文化中,康熙通宝(尤其是罗汉钱)被赋予 “辟邪纳福”“婚庆压箱” 的寓意,成为连接历史与民俗的文化纽带,收藏它,亦是收藏一段民间信仰的传承史。

四、藏家说:与历史对话的 “时光媒介”对藏家而言,收藏康熙通宝,藏的不是一枚古铜,而是与康乾盛世的 “对话权”。当指尖触过那些凹凸的文字与包浆,仿佛能听见康熙年间的市井吆喝、官衙铸币的锤声 —— 这便是古币收藏的魅力:让历史从教科书的铅字里走出来,变成可触摸、可感知的 “时光实体”。

若你也有康熙通宝的收藏故事,或是对它的版别、价值有探讨欲,欢迎在评论区分享~

一枚康熙通宝,是经济史的 “活化石”,是收藏界的 “常青树”,更是文化传承的 “接力棒”。它在岁月里沉淀的不仅是铜锈,更是一整个时代的货币智慧与人文温度。