好,朋友们,咱们今天不聊虚的,就来实实在在地唠一幅字——王铎的草书长卷《游修觉寺》。你可能在不少地方见过它的图片,感觉一团“乱麻”,但又莫名地被那股气势吸引,对不对?这就对了!今天我就带你把这层窗户纸捅破,让你看明白,这“乱”背后的门道到底有多深,王铎到底牛在哪里。

一、第一眼的感觉:为啥觉得“乱”又“带劲”?

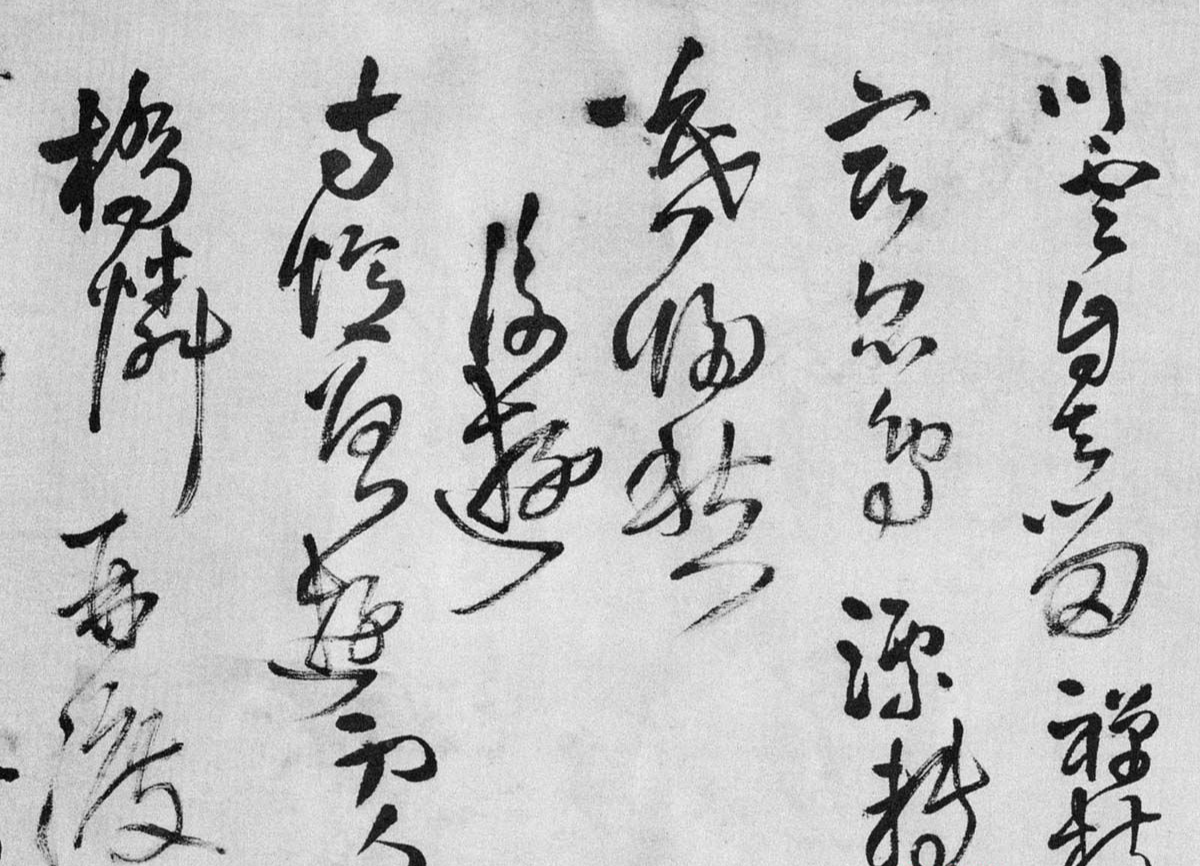

咱们看王铎这幅字,第一感觉往往是“满”。笔墨铺天盖地,字与字挤在一起,线条扭来扭去,像一团奔腾的野马。你可能会想:“这写得是啥?都认不全啊。” 别急,有这种感觉就对了。草书,尤其是王铎这种大草,本来就不是让你一眼认全的,它卖的是“势”,是那种扑面而来的情绪和动感。

这就好比听摇滚乐,你不是去听清每一个歌词的,你是去感受那个节奏和氛围的。王铎的字就是视觉上的摇滚乐。他刻意把很多字纠缠、串联在一起,形成一个又一个的“组团”。这些字组大小不一,疏密有致,就像音乐里的强拍和弱拍,形成了强烈的节奏感。所以你看着“乱”,但其实内部有一股气在贯通流动,这叫“气韵生动”。这股“气”推着你的眼睛,在纸上跑马拉松,想停都停不下来,所以你觉得“带劲”。

二、笔法的核心:线条为啥像“弹簧”一样有劲?

光有气势不行,还得看基本功。王铎的线条,是这门艺术的核心。你仔细看他的线条,很少有光滑平直过去的,大多是疙疙瘩瘩、起伏不平的,充满了“阻涩感”。这可不是他手抖,而是刻意为之的高超技法——“绞转”笔法。

啥是“绞转”?通俗讲,就是笔锋在行进过程中,不像刷子一样平拖过去,而是像拧麻花一样,通过手腕的细微转动,让笔毫的各个面不断地与纸面摩擦、挤压。这样写出来的线条,中间是实的,两边轮廓毛糙但有力,像钢筋外面裹了层粗糙的混凝土,显得特别厚重、坚韧,充满弹性。你感觉那线条像橡皮筋,仿佛一松手就能弹回去。这就是“骨力”,是线条的生命力。很多人写草书线条油滑飘忽,就是缺少了这个关键的“绞转”动作。王铎用这种笔法,保证了即使在最快的书写速度下,线条依然“沉得住”,不轻浮。

三、章法的魔力:字组怎么“组团”忽悠你的眼睛?

如果说笔法是血肉,那章法就是骨架。王铎在这幅长卷里,把章法玩出了花。他根本不让字一个个老老实实呆着,而是把它们当成士兵,不断地进行“分组”和“列阵”。

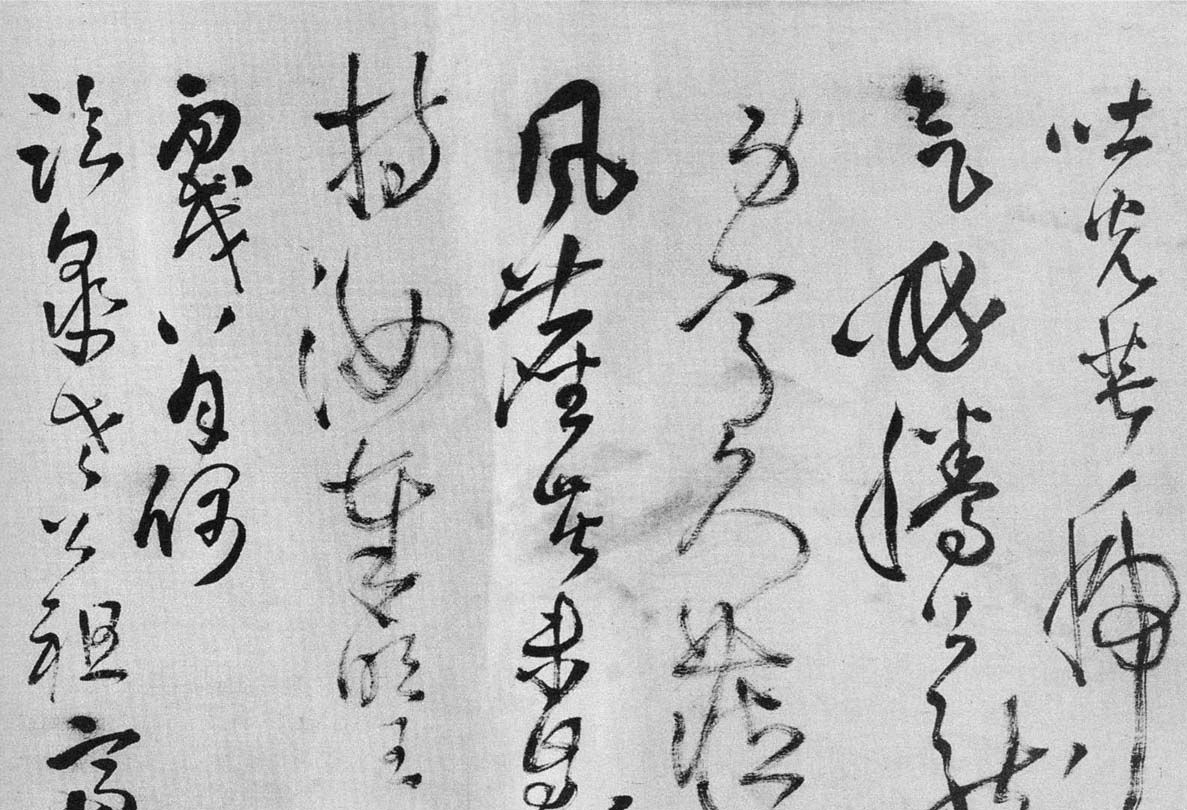

你会看到,经常是两三个、甚至五六个字猛地抱成一团,形成一个密不透风的“块”。这个块内部,字的大小、正侧、收放对比极其强烈。紧接着,他可能又会突然来个极疏朗的地方,只写一两个小字,或者留下大片空白。这一密一疏,就像打仗时的“密集冲锋”和“战术停顿”,产生了极强的视觉冲击力。

更绝的是他处理字与字之间连接的方式,我们称之为“轴线摆动”。你可以想象每个字都有一根中轴线。一般写字,这根线是相对平稳的。但王铎偏不,他让上一个字的轴线歪向左边,下一个字就可能猛地甩到右边,再下一个又拉回来。整个行气就像喝醉的舞龙,左摇右晃,但龙身不断。这种大幅度的摆动,带来了强烈的动感和不可预测性,让你的眼睛跟着它“跳舞”,充满了探索的乐趣。

四、墨法的层次:如何让字“活”起来?

墨分五色,在王铎这里不是一句空话。他蘸一次墨,能连续写好几个字,直到笔里的墨快用完为止。这个过程,墨色由浓到淡,由湿到干,层次非常清晰。开始几个字墨饱笔沉,乌黑发亮,是“浓墨”;写到中间,墨色开始变得灰而润,是“淡墨”;到最后,笔锋上的墨几乎用尽,在纸上擦出飞白,是“枯墨”。

这一组墨色变化,我们称之为“墨组”。通篇看下来,就是一个又一个墨组不断交替、重复,形成了如同音乐旋律般的节奏。浓墨处像重鼓,淡墨处像弦乐,飞白处像沙锤的碎响。这种丰富的墨色变化,极大地增强了作品的韵律感和空间感,让整幅字不是死黑一片,而是有了呼吸,有了生命。

五、我们能从中学到啥?给你几条实在的建议。

看了这么多,是不是手痒了?别急着上来就照猫画虎。学王铎,得讲究方法,不然准掉沟里。

先练“楷书”或“行书”打底。这是绕不过去的坎。你得先能把字写稳、写准,笔锋能控制得住,才能谈草书的“放纵”。没有控笔能力,学王铎的扭曲摆动,只能是乱画。

分段临摹,重点击破。别一上来就通临整篇长卷,那会累死而且啥也学不到。挑出一行,或者一个精彩的字组,反复琢磨、临写。重点体会他的“绞转”笔法是如何实现的,字与字之间是怎么“勾搭”到一起的。

读帖比临帖更重要。没事就多看看这幅字的高清图。用眼睛跟着他的笔势走,在心里“空临”,感受他行气的走向、墨色的变化、章法的安排。看得多了,那种感觉自然会印在脑子里。

大胆尝试,不怕写坏。在有一定基础后,可以试着模仿他的墨法,体验一下蘸一次墨写一长串的感觉。也可以试着把字写“歪”,体会一下轴线摆动。开始肯定会很丑,但这是必经的过程。王铎的精彩,正在于这种可控范围内的“冒险精神”。