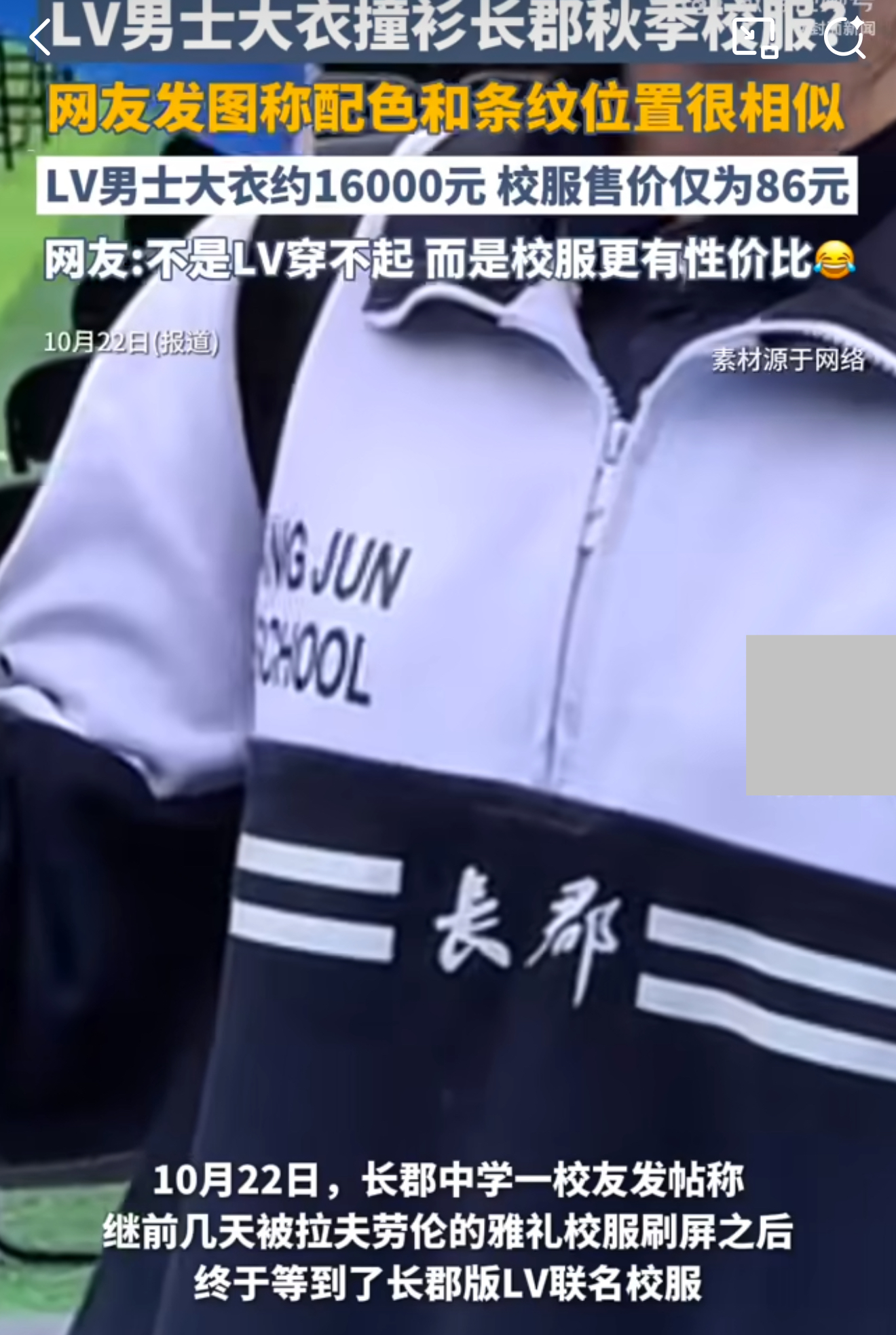

这几天,一则看似“轻松”的时尚趣闻在社交平台炸开了锅。有网友发现,某国际奢侈品牌LV推出的一款男士大衣,标价高达16000元,竟与长沙某中学的校服“撞了个满怀”。从网友晒出的对比图看,两款衣服的黑白配色比例如出一辙,连袖口束口设计都如复制粘贴般相似。但价格却天差地别——LV大衣够买185件校服,校服只要86元,这差距让人直呼“魔幻”。

消息一出,网友的评论区瞬间成了段子手的天堂。有人调侃:“原来我穿的不是校服,是‘隐形的LV’”“建议学校直接和LV联名,学费都省了”;也有人戏谑:“学生穿着‘万元同款’去食堂打饭,阿姨都得高看两眼”。但笑过之后,更多人开始反思:当奢侈品牌的设计与校园基础款“撞车”,究竟是时尚的巧合,还是资本对日常审美的“降维打击”?

先说说LV的回应。记者致电官方客服后,对方称这款大衣是“秋冬限定款”,今年4月上架后已售罄。限定、售罄、高价——这些词组合在一起,像极了奢侈品牌惯用的“饥饿营销”套路:用稀缺性制造话题,用高价划分阶层。可问题是,当一件衣服的“时尚价值”完全建立在价格标签上时,它真的比一件86元的校服更有设计感吗?

再想想那些穿校服的孩子们。他们不需要为“是否够时尚”焦虑,不用在意袖口的设计是否“显贵”,因为校服的核心功能是舒适、实用,是让每个孩子都能平等地站在校园里。而LV的大衣呢?它承载的是社交资本、身份符号,是“我比你贵”的隐性宣言。当这两者被强行对比时,我们看到的不是“撞衫”的趣味,而是消费主义对日常生活的全面渗透——连学生的校服都不放过。

更讽刺的是,这场“撞衫”事件中,真正被讨论的从来不是设计本身,而是价格背后的阶层差异。有人会因为穿LV被高看一眼,却没人会因为穿校服被另眼相待——因为校服默认了“平等”,而奢侈品牌默认了“区分”。当资本把触角伸向校园,用高价定义“美”,我们是否该警惕:未来的孩子,是否会在潜移默化中,把“贵”等同于“好”,把“普通”等同于“廉价”?

说到底,衣服的本质是遮体保暖,时尚的意义是表达自我。但当一件大衣的价格能抵185件校服时,我们或许该问问:我们究竟在为什么买单?是设计,是品质,还是那串让人眩晕的数字?

如果你也觉得这场“撞衫”背后藏着值得深思的问题,不妨在评论区聊聊:你更愿意为“高价时尚”买单,还是觉得“实用至上”才是王道?

案例来源:封面新闻