2025 年两院院士增选结果刚公布那阵,中国科学院大学副校长王艳芬当选中科院院士的消息,本该是学术界的大喜事。

可谁能想到,没过三天,生物学家饶毅一篇文章直接把这事搅成了一锅沸水 —— 他直言王艳芬的学术成果 “连普通 985 高校副教授都不够格”,这话一出来,整个学术圈炸了锅,网友吵得差点把评论区掀翻。

更让人琢磨的是,饶毅这篇文章没活过 24 小时就被删了。可越删,大家的疑问就越多:一个长期坐在北京办公室管行政的副校长,怎么研究需要扎在青藏高原的土壤生态?3 年突击发 7 篇论文,就能跳过副教授直接冲顶院士?

今年 17 位高校领导扎堆当选院士,到底选的是学术水平还是行政职位?

先说说王艳芬的 “学术爆发” 有多蹊跷。根据她的院士申报材料,10 篇代表性论文里,7 篇都集中在 2022 年之后发表,距离 2025 年增选满打满算还不到 3 年。搞科研的人都知道,地学研究可不是快餐,像青藏高原土壤生态这种课题,得常年跑野外测数据、蹲点观察,少则五年八年,多则十几年才能出点像样的成果。

饶毅在文章里戳得特别狠:“这不是科研,这是赶工期!” 对比下诺贝尔奖就更明显了,诺奖得主的成果往往要等二三十年,经过反复验证才会被认可。可王艳芬倒好,2021 年第一次参选时没拿出这些论文,隔了四年二次参选,突然就冒出这么多 “代表作”,难免让人怀疑是为了评院士临时凑数。

再看论文质量,更让人摸不着头脑。懂行的网友扒了下,这 7 篇论文里连一篇顶刊都没有,按照很多 985 高校的评职称标准,光这点就够不上副教授门槛。更别说她拿的奖项,全是西藏、青海的省级科技奖,还都不是第一完成人。要知道,院士评选常规操作里,国家级奖项或者两三项省部级一等奖都是硬通货,王艳芬这奖项含金量,网友调侃 “跟社区运动会奖状差不多”。

最离谱的是她的研究方向和工作状态完全对不上。王艳芬公开身份是中科院大学党委常务副书记、副校长,行政事务堆得像山一样 —— 开会、签字、听汇报,白天基本连喘口气的时间都没有。可她申报的研究方向是 “青藏高原土壤生态学”,这活儿得常年扎在海拔几千米的野外,风餐露宿测数据才有可能出成果。

饶毅直接讽刺她 “把论文写在办公室地板上”,这话虽然尖刻,却说到了点子上。大家都在纳闷:一个天天待在北京办公室的领导,怎么去青藏高原搞研究?公示材料里还写着 “青藏高原研究先进个人” 的称号,这反差感让网友直呼 “像看荒诞剧”,有人甚至开玩笑:“难道是靠想象力穿透了青藏高原的土壤?”

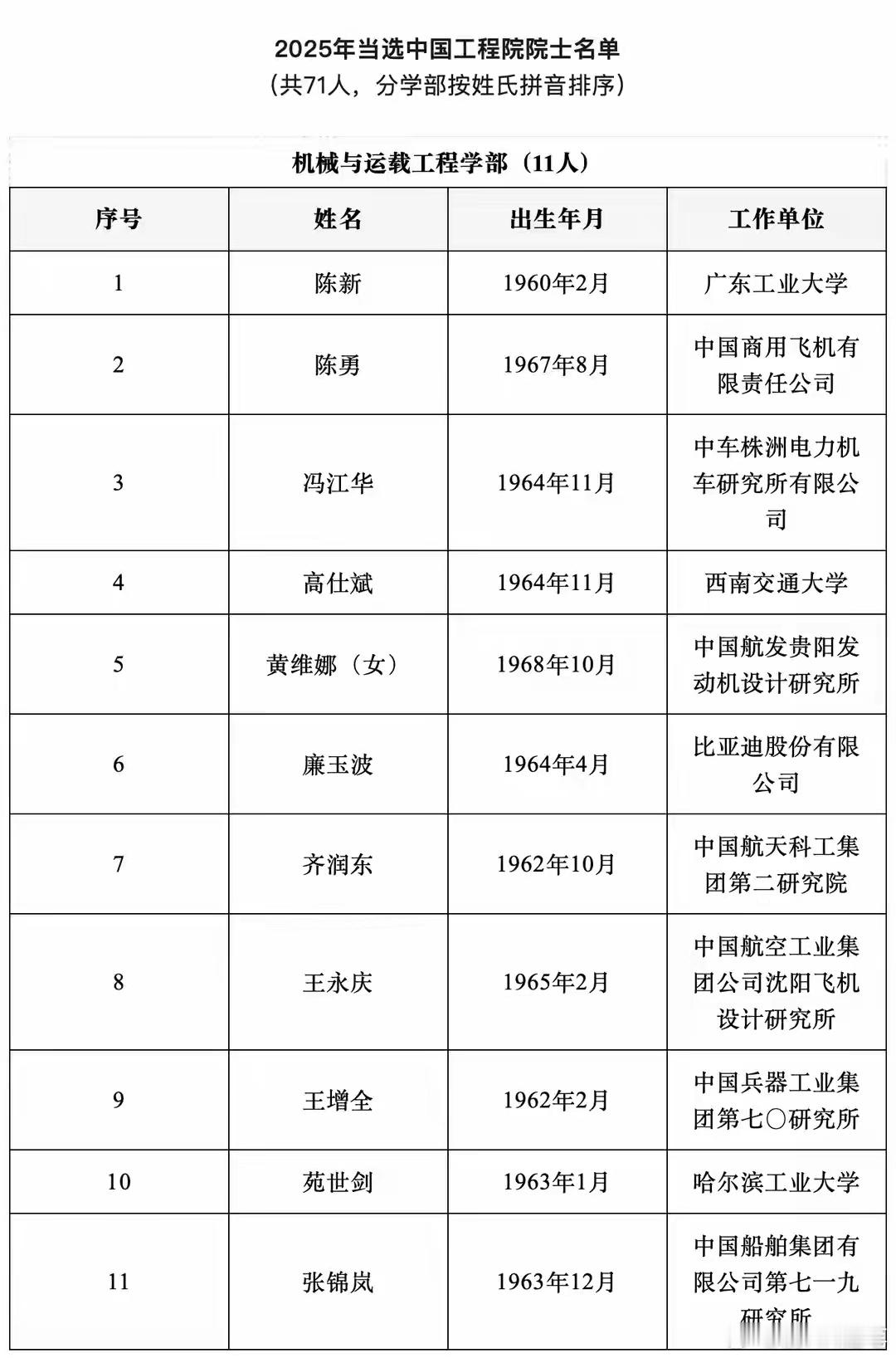

更让人心头犯嘀咕的是今年院士增选里的 “领导扎堆” 现象。统计下来,光是现任高校书记、校长就有 17 人当选两院院士 —— 中国科大王书记、长安大学李校长、华南师大杨校长…… 名单一列出来,网友瞬间炸了:“现在评院士是看行政级别吗?”

要知道,学术和行政本该是两条道。可现在倒好,不少高校领导一边管着学校行政,一边还能 “抽空” 搞出 “院士级” 成果,反观那些天天泡在实验室、守在野外的一线科研人员,拼了十几年可能连个评选门槛都摸不着。饶毅在文章里说得特别痛心:“一个‘水货院士’只占一个名额,可传递的信号太可怕了 —— 年轻人会觉得,埋头搞科研不如谋个行政岗,扎实做研究不如包装履历。”

有人说 “女性院士少,应该适当倾斜”,这话刚冒头就被怼了回去。大家都认可要支持女性科学家,但支持的是给她们公平的科研环境,而不是降低标准 “照顾”。国内靠真本事出头的女科学家不少,像搞结构生物学的颜宁、研究病毒的李兰娟,哪一个不是凭硬成果说话?用 “照顾” 换院士头衔,既是对这些优秀女科学家的不尊重,也砸了院士这个 “国家最高学术荣誉” 的牌子。

还有个细节值得琢磨:王艳芬的推荐人是中科院院士傅伯杰,这位可是自然地理学领域的权威。有网友好奇,这么一位大咖,怎么会推荐学术成果争议这么大的候选人?更让人费解的是,饶毅的文章刚火起来,阅读量几十万的时候,突然就被举报下架了。“越删越说明有问题”,成了评论区里点赞最高的留言。

现在大家最关心的是,这事到底能不能查清楚?院士评选不是 “一评了之”,得有透明的监督机制,更得有能上能下的退出制度。要是真像饶毅质疑的那样,靠突击论文、行政资源就能拿到院士头衔,那不仅寒了一线科研人员的心,更会拖慢整个国家科技发展的脚步。

学术圈若继续把“质疑”当作冒犯,把“删文”当作维稳,那终将失去的,不仅是公信力,更是整个中国科学的未来。

院士头衔不该是行政系统的“年终奖”,更不该是权力与资源的变现工具。是时候划清界限了:让搞管理的专心管学校,让做科研的安心搞研究。

否则,再多的“铁帽子”,也撑不起一个真正强大的科技中国。

评论列表