嘿,你知道吗?常说千军万马过独木桥,那古代状元到底有多难考呢?

从隋朝开创科举制度一直到清朝末年把这制度废除,这一千多年里,文状元和武状元加起来也就八百多个人,算下来平均一年还不到一个。

对于古代那些读书的人来说,“状元”这俩字可不光意味着才华到了顶儿,那简直就是一条满是荆棘的路,路上铺满了金钱、时间,还得靠点运气。

普通的寒门子弟要是想够着这个“状元”,那可真是比登天还难。

一、读书先过 “钱关”:寒门难越的经济壁垒

一、读书先过 “钱关”:寒门难越的经济壁垒在古代,读书可不是说“只要肯吃苦”就能成的事儿,它头一个就是一场“金钱较量”。

在雕版印刷还没普及的时候,一套《四书五经》要么得自己手抄,要么就得花高价去买,这成本抵得上普通农户家半年的收入呢。

请私塾先生的“束脩”(也就是学费),一年至少得两石粮食,这相当于一家三口一整年的口粮。

要是还想进一步准备考试,还得买历朝科举的范文、笔墨纸砚啥的,这些开销,那些在温饱线上挣扎的家庭可根本负担不起。

更要命的是“进京赶考”这一茬。在明清那时候,云南的考生去京城考试,得走上万里的路,单程就得花差不多一年时间。

路费、食宿费,还有雇人挑书的费用加起来,相当于中等地主家半年的收入。

乾隆那时候,江南有个书生叫吴敬梓,他家道中落了,连去南京参加乡试的盘缠都凑不齐,还得靠朋友接济,结果最后还没考中,灰溜溜地回来了。

这就是大多数寒门学子的真实情况:想要进考场考试,都得家里有点家底才行。

二、九层之台起于垒土:过五关斩六将的考试炼狱

二、九层之台起于垒土:过五关斩六将的考试炼狱要成为状元,得闯过“五级六试”,每一关都跟生死考验似的。头一步是“童生试”,这由县试、府试、院试组成。

县试一年考一次,录取率还不到10%;府试三年考两次,得把《论语》《孟子》全文背下来,错一个字就被淘汰;

院试是由省级学政亲自来主持的,考中的人才算“秀才”,到这时候,差不多九成的读书人都被挡在门外了。

秀才仅仅是个开始,真正难的坎儿在“乡试”。

乡试每三年才办一次,各省的贡院都挤满了考生。江南贡院有一回一下子涌进去两万多人,可最后就录取一百来个人,录取率低到2% - 6%。

考中“举人”的人在地方上那可都是有名有号的人物了,就像范进中举之后高兴得都失态了,就是因为这一步能改变整个家族的命运。

举人还得去京城参加“会试”,主考官大多是内阁大学士,出的题又刁钻,还得符合当时的文风,录取率只有5%。

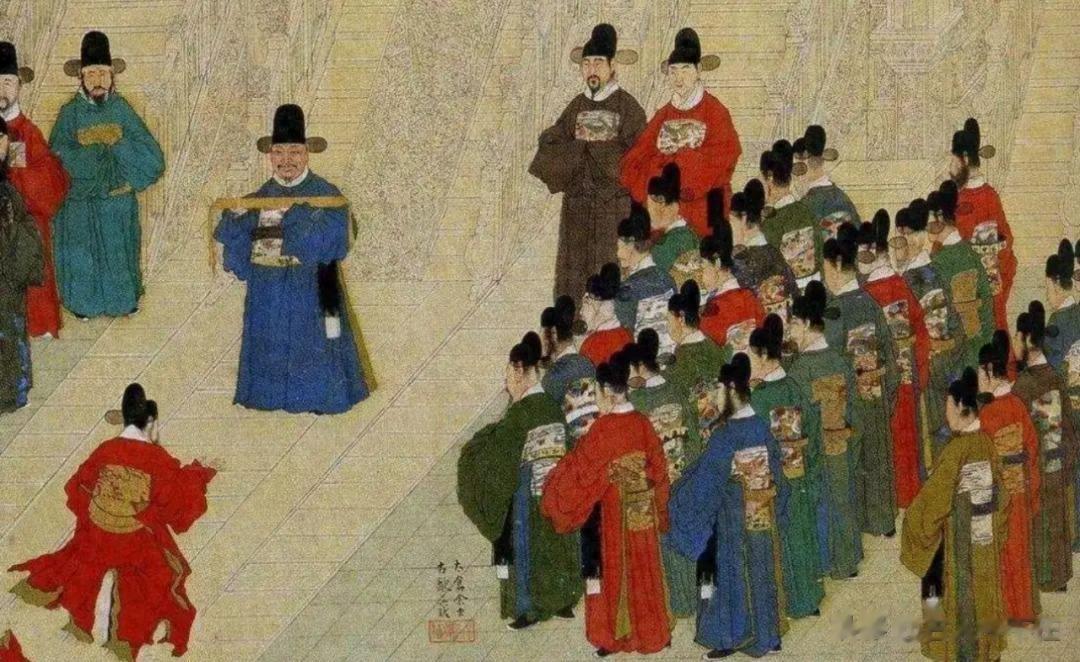

会试考合格了才有资格进皇宫,参加皇帝亲自主持的“殿试”。

殿试不淘汰人,但是会排等级,一甲就三个人,也就是状元、榜眼、探花。就拿清朝癸卯科来说,

360个进士里,状元就只有1个,这就相当于从全国几百万读书人里挑出一个,概率连十万分之一都不到。

三、看不见的筛选:比才华更重要的隐性条件就算你前面那些难关都闯过去了,想中状元还得有点“额外的优势”。

首先就是“颜值和谈吐”。皇帝在殿试的时候会仔细打量考生的模样,要是长得丑或者身体有残疾,就算文章写得再好,也很难拿第一。

就说光绪年间吧,有个书生叫王寿彭,因为字写得好,被光绪帝看上了,可就因为他个子矮,差点就被踢出一甲了。

“出身和背景”。在明清时期的状元里,家里当官的或者书香门第的子弟占了七成还多,寒门出身的没几个。

这不光是因为世家子弟能得到更好的教育,更重要的是他们能通过家里的人脉关系,让考官给自己引荐引荐,还能提前摸清楚考试出题的方向。

皇帝个人的喜好也特别关键。康熙喜欢务实的文风,雍正偏爱严谨的策论。

要是考生写文章的风格跟皇帝喜欢的不一样,就算你再有才华,也只能排在后面。

从经济上的门槛,到考试就像过炼狱一样,再到这些看不见的筛选条件,古代想当状元就像是一场“全能大比拼”。

它不光考验你的才华,还得看你家里有没有钱、能不能碰到好机会,还有有没有人脉。

怪不得古人说“人生四大喜”里,“金榜题名时”要排第一呢。毕竟,在那千军万马过独木桥的竞争里,只有极少数人能尝到那份荣耀的滋味。