2025年7月11日,一个看似平平无奇的周五。

但对于中国无数正值当打之年,却在职场上感受着彻骨寒意的“35岁+”群体来说,三天前长城汽车董事长魏建军扔出的一则消息,不亚于一声惊雷。

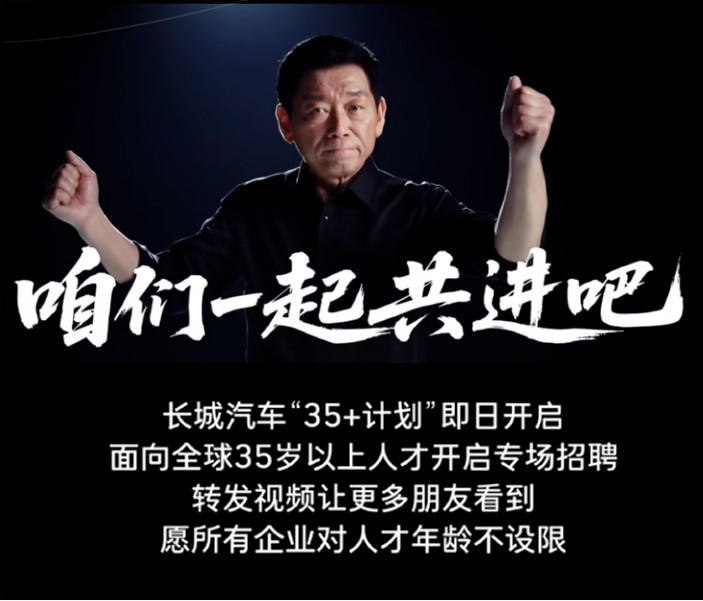

7月8日,长城汽车正式启动“35+计划”,面向全球,专场招聘35岁以上的人才。

没有虚伪的“我们欢迎经验丰富者”,没有藏在括号里的“年龄原则上不超过35岁”。就是这样一句简单、粗暴,甚至带着点挑衅意味的宣告:我们就要35岁以上的“老人”。

在中国,这片被“35岁危机”的阴霾笼罩了近十年的土地上,这句话的分量,堪称石破天惊。它像一记响亮的耳光,直接抽在了那些信奉“人才红利就是年轻、听话、能加班”的互联网大厂和新兴企业的脸上。

一时间,舆论哗然。有人说这是长城在作秀,有人说这是传统车企的无奈之举,但更多的人,尤其是那些在猎头软件上连简历都投不出去的“资深人士”,感受到的是一种久违的、混杂着激动与怀疑的复杂情绪。

今年,我36岁。 我比任何人都更懂这种复杂。

那么,长城汽车,或者说,魏建军,这位在中国汽车界以“铁腕”和“务实”著称的“保定车神”,他到底想干什么?这究竟是一场精心策划的公关表演,还是一场被逼上梁山的绝地反击?

更重要的问题是,长城点燃的这把火,会成为燎原之势,最终为困扰一个时代的“35岁危机”举行一场盛大的葬礼吗?

要回答这个问题,我们不能只看长城说了什么,更要看它正在经历什么,以及,魏建军本人,究竟是个怎样的人。

(一)用老兵,打一场新战争

我们必须清醒地认识到,长城的“35+计划”,不是一次温情脉脉的慈善,而是一次冰冷精准的战略决策。

做出这个决策的背景,是中国新能源汽车市场这片已经杀成“血海”的修罗场。如果你觉得“血海”这个词过于夸张,那只能说明你离这个行业太远。在这里,“屠宰场”或许是更贴切的形容。

看看长城周围的对手都是谁吧。

王座上,是比亚迪这座无法逾越的大山。 它用一套近乎变态的垂直整合能力,将成本压到了极致,用“电比油低”的口号,像推土机一样碾过市场,不给任何对手喘息的空间。

旁边,是特斯拉这条来自硅谷的“大鲶鱼”。 它用无与伦比的品牌号召力、智能化的标签和冷酷的成本控制,死死地攥着高端市场的话语权。

再看周围,是“蔚小理”(蔚来、小鹏、理想)这些互联网新贵。 他们虽然在技术和制造的根基上不如传统车企,但他们太懂营销了,太懂如何撩拨消费者的情绪,太懂如何把车当成一个“科技潮玩”来卖。他们的创始人,个个都是微博上的KOL,开发布会就像科技界的“春晚”。

别忘了,还有华为和小米这两个手持流量和技术的“跨界屠夫”。 它们用降维打击的方式,将手机行业的残酷内卷带到了汽车行业,让所有传统车企都感到脊背发凉。

在这片惨烈的战场上,长城汽车的处境,很尴尬。

论体量和根基,它毫无疑问是“巨头”。2025年上半年,累计卖了接近57万辆车,6月份新能源车销量同比增长近40%,数字看上去很美。但扒开来看,长城就像一个肌肉发达、基础扎实的传统武术大师,突然被拉进了一个不讲武德的八角笼。

它的问题在于,它“不够酷”,也“不够狠”。

它的产品线很全,哈弗、魏、欧拉、坦克、炮,个个能打。但恰恰是这种“稳健”,让它在需要极致爆品的时代,显得有些面目模糊。坦克系列虽然杀出了一片天,但那更多是靠精准切入硬派越野这个细分赛道,而在占据市场主流的家用新能源市场,长城始终缺少一个像比亚迪的“秦、汉”,或者问界的“M7”那样,能够一锤定音的现象级爆款。

魏建军,比任何人都更焦虑。

要理解他的焦虑和这次的决策,就必须理解他这个人。他为什么被称为“保定车神”?因为他就是从保定那片土地上,赤手空拳,把一个濒临破产的乡镇小厂,硬生生打造成了一个国际巨头。他的骨子里,没有互联网的轻巧和花哨,只有制造业的厚重和坚韧。他是一个信奉“打铁还需自身硬”的人,是一个敢亲自开着坦克500,不带后援保障就冲进阿拉善沙漠的硬汉。

这种硬汉气质,决定了他对人才的看法。

他或许不懂最新的AI模型,但他懂什么叫“可靠”,什么叫“责任”,什么叫“把一件事做到极致”。当他看到那些跨界玩家用华丽的PPT和天花乱坠的“生态化反”就搅动市场时,他的第一反应可能不是羡慕,而是警惕。

他现在面临的,是一场全新的战争。一场混合了智能化、生态化、粉丝运营、舆论攻防的立体化战争。

这场战争,需要的是什么样的人才?

一个刚毕业两三年的年轻人,他可能很懂大模型,很会写代码,但你让他去负责一款车的智能座舱系统,从底层软件架构到用户交互,再到与几十个供应商的协调,他大概率会崩溃。

一个刚入行不久的营销专员,他可能很会写小红书的种草文案,但你让他去操盘一个年销量几十万辆的汽车品牌的整合营销,从品牌定位到渠道管理,再到危机公关,他根本没有那个全局视野和抗压能力。

而这些能力,恰恰沉淀在那些35岁以上的“职场老人”身上。

他们是谁?他们是过去十年,在中国互联网、智能手机、人工智能等风口中,被淬炼过的一代人。他们有经验,有教训,有对复杂系统的敬畏之心。

恰恰是这批人,在过去几年里,被贴上了“贵”“性价比低”“油腻”“不好管”的标签,像用过的废电池一样,被那些他们曾经为之卖命的互联网大厂,成批地、冷酷地扔进了社会的回收站。

而现在,魏建军,这位传统制造业的“屠夫”,正拿着一个巨大的箩筐,站在回收站门口,说:你们不要的,正是我的宝贝。

这里还有一个更深层次的逻辑:长城要找的人,和买长城的车的人,正在高度重合。

想想看,什么人会买一辆坦克500?大概率不会是二十出头、追求新潮的年轻人。他们更有可能是35岁以上,事业有成,褪去了浮躁,开始追求可靠、安全,向往着去旷野中寻找自我和自由的社会中坚力量。

魏建军要找的,恰恰就是开着他的坦克走遍旷野的那群人。

他要用一群懂生活、懂责任、懂取舍的“老男人”,去造另一群“老男人”想要的车。这是一个在价值观和人生阅历层面的深度共鸣。他要打造的,不仅仅是一个产品,更是一个由用户、员工和品牌共同构成的“硬汉部落”。

这不是一次慈善,我再说一遍。这是一场别无选择的、冷酷的__双向奔赴__。

长城需要这些“老兵”的经验和血泪,来为自己的智能化战车注入灵魂,来抵挡那些跨界屠夫的凶猛进攻。

而这些被时代抛弃的“老兵”们,也迫切地需要一个像长城这样的平台,一个足够坚实、足够复杂的战场,来证明他们的价值,来打赢一场属于他们自己的“中途岛战役”。

他们要向这个操蛋的时代证明:经验,不是负债,而是一个组织最宝贵的财富。

(二)“35岁铁幕”一场关于“成本”的骗局

要理解长城此举的颠覆性,我们必须先像考古学家一样,挖开地层,看清楚“35岁危机”这块化石,究竟是如何在中国这片独特的土壤中形成的。

很多人以为,“35岁危机”是一种自然规律,就像人会衰老一样不可避免。

这是一个彻头彻尾的谎言。一个被精心包装过的,关于“成本”的骗局。

这道无形的“铁幕”,并非从天而降,它是由中国过去二十年,特别是互联网行业的“野蛮生长”模式,一手铸就的。

我们可以称之为人力资源的“好市多(COSTCO)模型”。

好市多的商业逻辑是什么?精选SKU、大批量采购、高周转、低毛利。它不追求单品的利润,而是追求极致的运营效率和规模效应。

现在,我们把这个模型套在人力资源上:

精选SKU:名校毕业生,高智商,最好是一张白纸,便于塑造。

大批量采购:每年通过校招,像收割机一样,成千上万地招揽年轻人。

高周转:用“996”“大小周”和严苛的KPI,在最短的时间内,压榨出他们所有的精力、创造力和体力。几年后,当他们精力衰退、要求加薪、开始思考人生时,就通过“优化”“毕业”等名目,将他们淘汰。然后再去“采购”下一批更年轻、更便宜的“原材料”。

低毛利:给年轻人提供一个在当时看来还算体面的起薪,但从他们创造的巨大价值来看,企业付出的人力成本,毛利率是极低的。

这个模型的核心,是将“人”异化为一种可标准化的、可快速替换的“成本单元”。

在这个模型里,经验是什么?经验是“非标品”,是“高成本单元”。一个35岁的资深架构师,他的薪水可能是三个应届生的总和。从“成本”的角度看,他太“贵”了。他有家庭,有房贷,有自己的思考和判断,他不再愿意为了一个不确定的项目,连续一个月睡在公司。他不再会被老板画的那些“改变世界”的大饼轻易打动。

对于那些处于高速扩张期的互联网公司来说,他们需要的是什么?是执行力,是体力,是海量的、廉价的、听话的劳动力,去抢占市场,去搭建一个哪怕BUG丛生但能快速上线的系统。

在一个追求“快”和“规模”的时代,效率被等同于速度,经验被视为效率的敌人。

但是,时代变了。

当流量红利消失,当市场从增量厮杀进入存量博弈,当整个中国经济都从“野蛮生长”转向“精耕细作”时,这套模型的弊端,开始以一种致命的方式暴露出来。

企业突然发现,一次小小的线上事故,可能导致上千万的损失和用户的流失。一个轻率的技术选型,可能让公司在几年后付出沉重的技术债务。一个错误的战略决策,可能直接让公司在残酷的竞争中出局。

这时候,经验的价值,才以一种血淋淋的方式,被重新看见。

经验,意味着对风险的预判,意味着对复杂系统的掌控力,意味着在无数条错误道路中,找到那条虽然不是最快、但最稳的道路的能力。

而汽车行业,尤其是智能电动车,恰恰是那个最不能容忍“试错”的行业。

你做的不是一个APP,而是一个重达两吨、载着一个家庭的生命、以超过100公里时速飞驰的钢铁机器。

一个软件BUG,在手机上可能只是闪退;在车上,可能就是高速上的突然失速。

一个电池热管理系统的缺陷,在实验室里可能只是数据异常;在现实中,可能就是一场无法扑灭的大火。

一个智能驾驶的感知错误,在模拟器里可能只是扣分;在马路上,可能就是一场无可挽回的悲剧。

这里的每一个环节,都不能承受“年轻人的第一次”。 它需要的是海量的工程经验,是对安全冗余近乎偏执的追求,是对制造流程的绝对敬畏。

所以,当华为、小米这些曾经最擅长“好市多模型”的玩家,冲进汽车行业时,他们最先做的,也是不惜代价地从传统车企挖角那些经验丰富的“老人”。因为他们比谁都清楚,造车,和造手机,是两个维度的战争。

现在,轮到长城反击了。 魏建军用“35+计划”,近乎明示地告诉所有人:你们过去淘汰掉的、认为不适应新时代的“成本”,恰恰是我认为,赢得这场新时代战争最宝贵的“资本”。

他不是在拥抱“老人”,他是在拥抱“经验主义”的回归。他是在用行动宣告:那个人人都可以靠PPT和胆量就圈钱的时代,结束了。现在,是骡子是马,都得拉到这条由硬件、软件、安全和体验共同铺就的赛道上,真刀真枪地遛一遛了。

(三)我们离告别“35岁危机”还有多远?

好了,现在到了最核心的问题。

长城开的这一枪,会成为其他企业效仿的“发令枪”吗?这道砸向“35岁铁幕”的裂缝,会最终导致整座柏林墙的倒塌吗?

我的看法是:别太乐观,但也别太悲观。

长城的“35+计划”,本身不会直接终结“35岁危机”,但它可能是一个历史性的转折点。它更像是一场盛大葬礼的开端,而不是葬礼本身。

为什么这么说?

首先,我们必须承认,不是所有行业都像汽车行业一样,对经验有着如此“致命”的需求。 在很多领域,尤其是那些商业模式依然轻、迭代速度依然快的行业,对年轻劳动力的偏好,可能在短期内依然存在。

其次,惯性的力量是巨大的。 中国的很多企业,尤其是HR部门,他们的思维已经僵化了。在他们的KPI里,“人力成本控制”是比“人才价值发掘”更重要、也更容易量化的指标。让他们去主动拥抱那些“更贵”、“更不好管”的资深人才,无异于让他们进行自我革命。这需要企业最高决策者,像魏建军一样,拥有绝对的权威和战略远见,自上而下地去推动。这样的企业,凤毛麟角。

但是,我们依然有理由保持谨慎的乐观。

第一,长城制造了一个强大的“鲶鱼效应”。 它像一面镜子,照出了其他企业,尤其是其他车企的窘境。当长城开始公开、大规模地“收编”那些经验丰富的老兵时,吉利、长安、奇瑞,包括“蔚小理”们,他们会怎么想?他们会眼睁睁地看着这些宝贵的人才资源流入自己的竞争对手那里吗?

第二,这是由中国经济发展的宏观阶段决定的,是不可逆的趋势。 “35岁危机”的本质,是“野蛮生长期”的特殊产物。而当整个国家经济的齿轮,从“高速增长”换挡到“高质量发展”时,对人才的需求逻辑,必然会发生根本性的改变。过去,我们比的是谁跑得快。现在,我们比的是谁走得远、走得稳。从这个角度看,不是长城选择了经验,而是时代选择了经验。

第三,也是最重要的一点:长城的计划,为“经验”的价值,提供了一个商业上的闭环。 它不再是一个道德问题(“企业应该善待老员工”),而变成了一个商业问题(“用经验丰富的老员工,能不能帮我打赢战争,赚到更多的钱?”)。

一旦这个商业逻辑被验证为成功——比如,两年后,长城的智能化水平、产品可靠性、市场份额都因为这批“老兵”的加入而获得了显著提升——那么,这种示范效应将是摧枯拉朽的。

资本是逐利的,企业也是。 当他们发现,雇佣“老人”比压榨“年轻人”更划算、更能带来胜利时,他们会比谁都更快地调转船头。

所以,我们今天讨论的,不是一个企业家的善心,而是一个企业家的赌局。魏建军,这位务实到骨子里的商人,他赌的是,经验的长期价值,终将胜过年轻的短期成本。

这场赌局的结果,将深刻地影响未来十年中国职场的生态。

如果长城赢了,那么“35+计划”就会像一颗火种,被无数只手传递下去,最终点燃整片曾经冰冷的冻土。如果长城输了,那么这道裂缝可能会暂时被封上,35岁的阴霾还会持续一段时间。

但无论如何,有些事情已经不一样了。那道看似坚不可摧的“铁幕”,第一次被撕开了一道如此醒目的口子。阳光,哪怕只有一丝,一旦照了进来,就再也不可能被完全隔绝。

这,就是这场葬礼的开端。 它告诉我们,一个时代正在缓缓落幕,另一个时代,正在艰难地、但却不可阻挡地到来。对于那些在寒风中坚守了太久的“老兵”们,对于像我一样已经35+岁的人来说,春天或许依然遥远,但至少,我们终于听到了冰层破裂的声音。