“妈妈,我能买这个吗?”

“爸爸,同学都有那个玩具,我也想要。”

“再给我五块钱,就一次!”

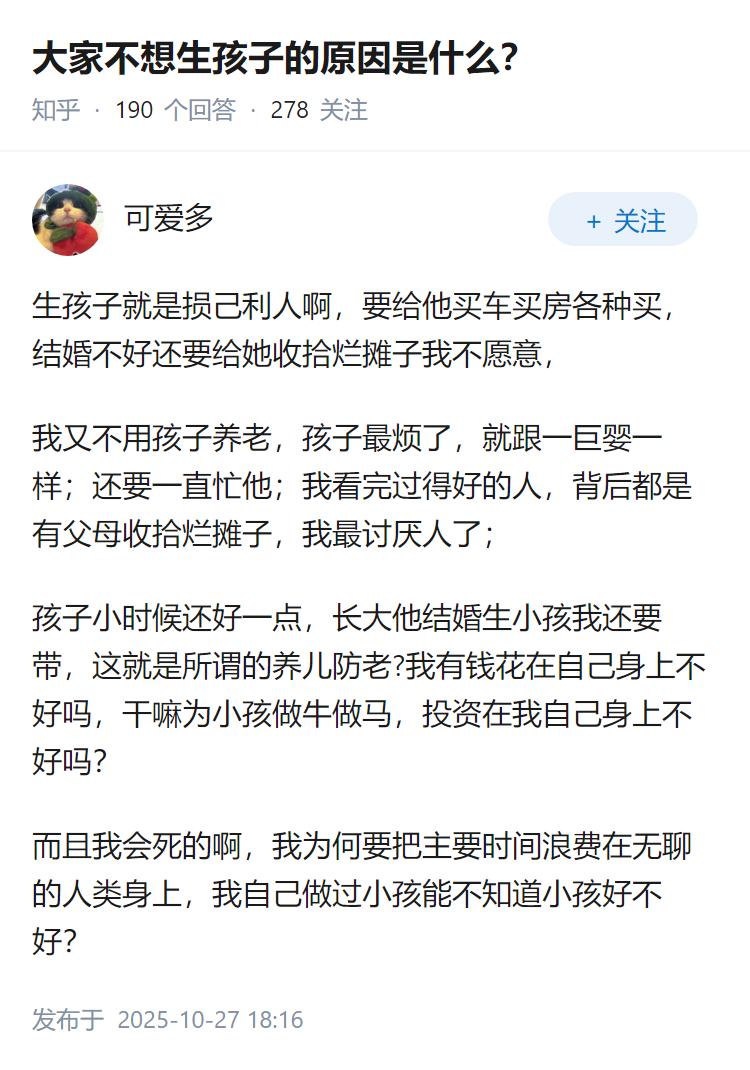

很多家长都经历过这样的场景。孩子伸手要钱,有时频繁,有时执着,甚至用哭闹来争取。于是,不少父母选择“被动给钱”——孩子要了才给,或者干脆不给,觉得“给了就会惯坏”。可很少有人意识到:真正能帮助孩子建立金钱观的,不是拒绝,而是主动给——主动给孩子零花钱。

当父母开始主动给孩子零花钱,改变,其实已经悄然发生。

这种改变,首先体现在“关系”上。被动给钱,是“你想要,我给或不给”,孩子处于乞求的位置;而主动给,是“这是你的,你有权支配”,孩子感受到的是尊重和信任。这份信任,像一根细小的线,把亲子关系从“对抗”拉向“合作”。孩子不再需要靠纠缠、哭闹来争取,因为他知道,自己的合理需求会被看见。

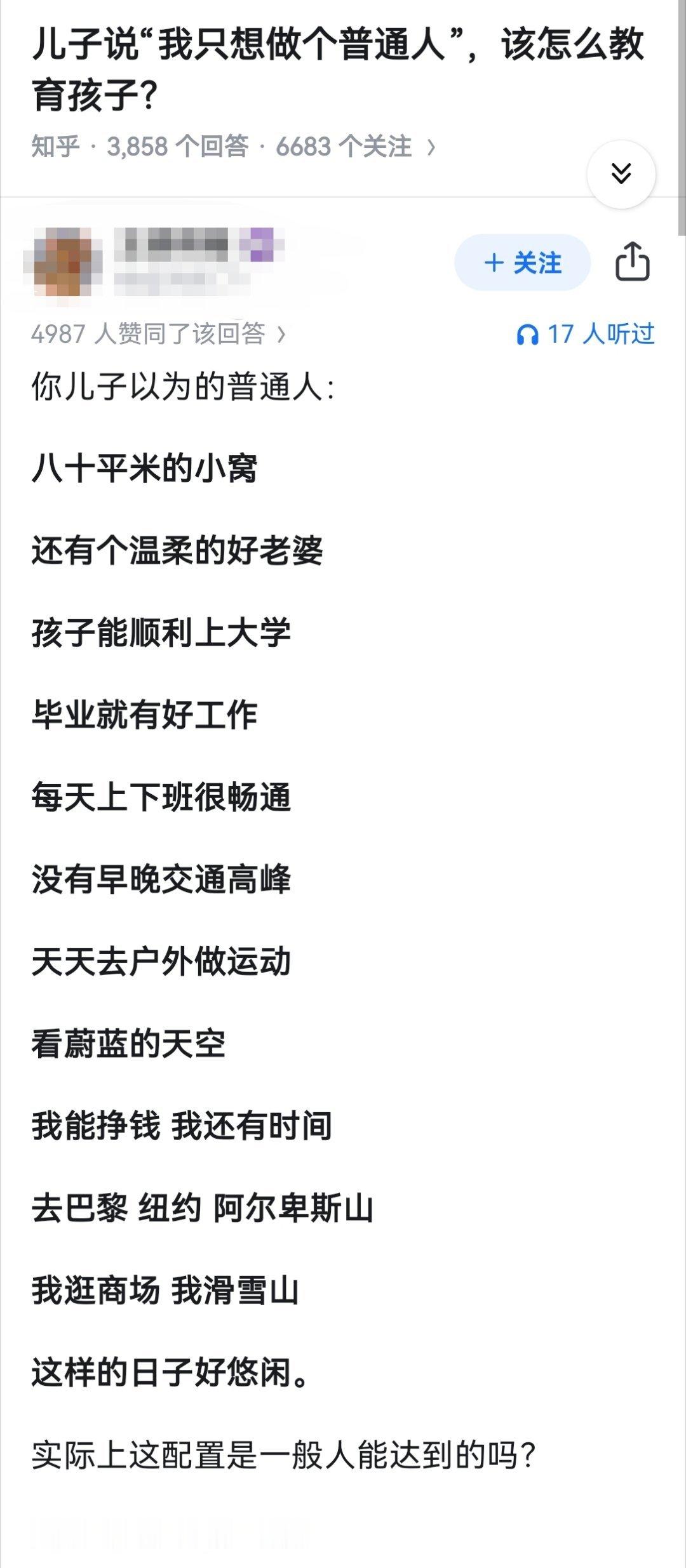

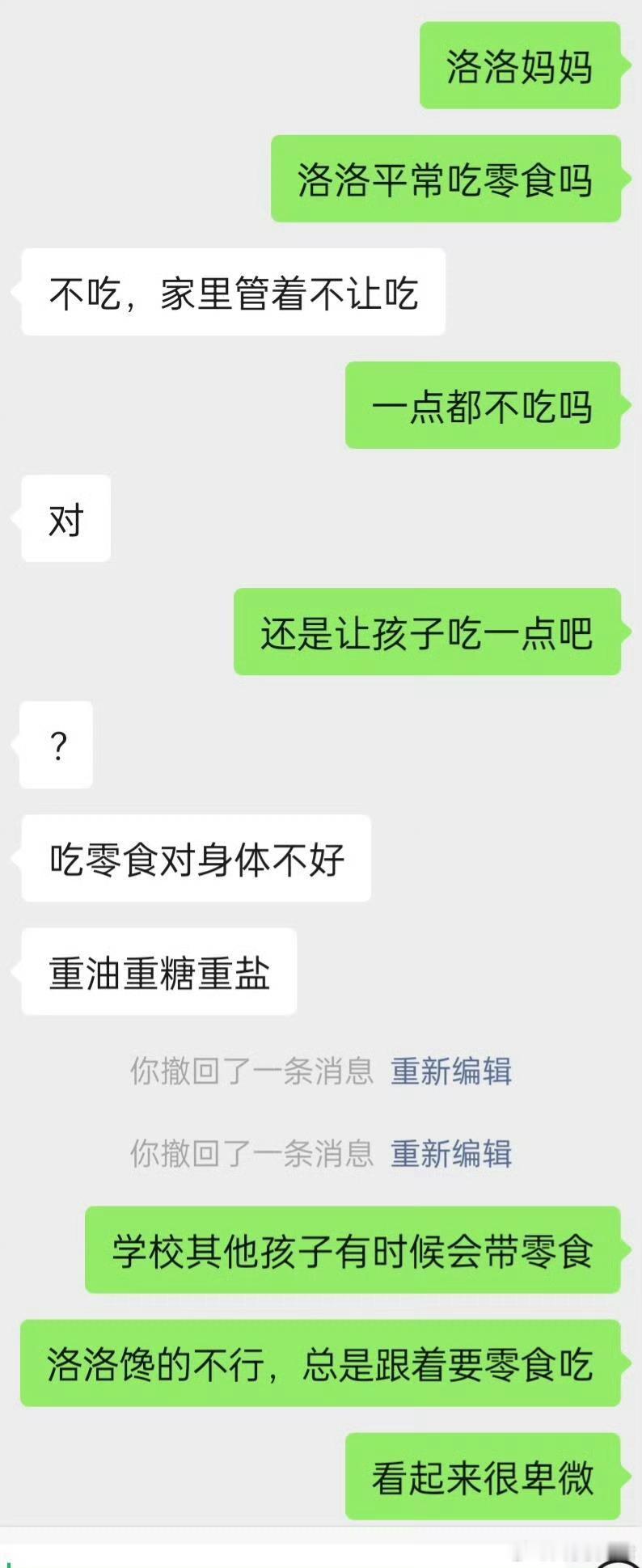

其次,改变发生在孩子的内心秩序里。零花钱不是无限的,每周或每月固定数额,孩子开始意识到:钱是有限的,选择是有代价的。他想买贴纸,就不能买小汽车;想攒钱买大玩具,就得忍住不买零食。这种“取舍”的练习,是任何说教都无法替代的。他开始学着做计划,学着等待,学着为自己的决定负责。

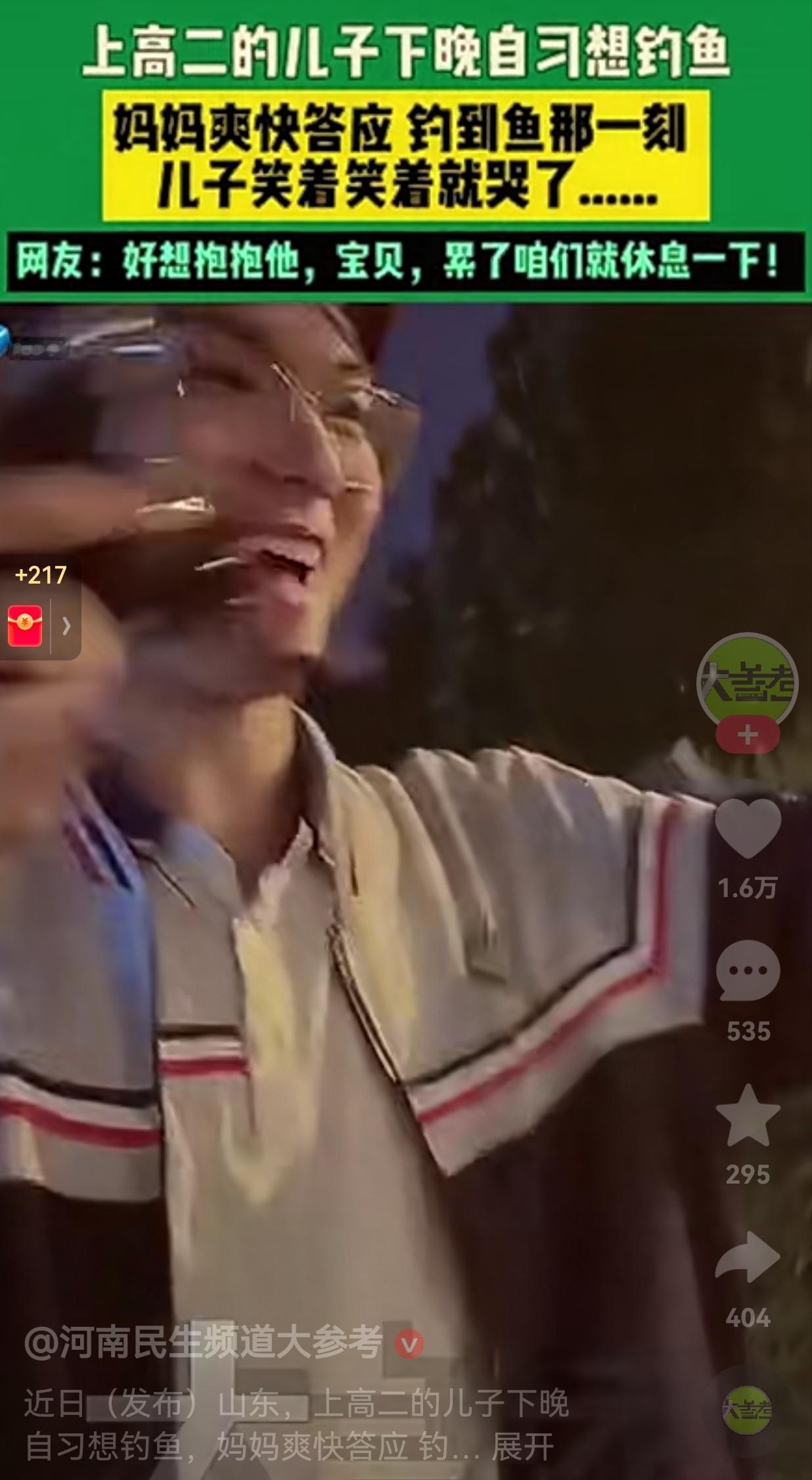

我认识一位妈妈,从孩子上小学一年级开始,每月给50元零花钱,分两次发放。她不干涉孩子怎么花,但会定期和孩子聊聊:“这个月钱够用吗?”“有没有哪次花钱后觉得后悔?”孩子起初几周就把钱花光,后来慢慢学会记账,甚至开始攒钱买一套心心念念的科普书。他说:“我自己攒的钱,买的时候特别开心。”

更深层的改变,是孩子责任感的萌芽。当钱真正属于他,他才会真正“心疼”。他会开始关注价格,会比较不同商店的优惠,会为多花的十块钱懊恼。这种“心疼”,不是吝啬,而是对资源的尊重。他开始明白:钱不是天上掉下来的,它来自劳动,需要规划。

有些家长担心:“给了钱,孩子会不会乱花?会不会养成大手大脚的习惯?”但教育不是为了避免犯错,而是允许在安全范围内试错。孩子第一次把钱全花在泡泡糖上,下次可能就会犹豫。正是这些“小错误”,让他真正学会管理金钱。比起永远不给钱来避免犯错,不如在童年时期,用少量的钱,教他一生受用的课。

还有一种隐形的改变,是家庭氛围的缓和。当零花钱成为固定安排,很多“买不买”的争执自然消失。孩子不再随时随地要东西,父母也不再处处当“审批官”。家庭关系从“控制与反抗”,转向“协商与支持”。孩子感受到的是边界里的自由,而不是压抑。

当然,主动给零花钱不等于“撒手不管”。父母需要和孩子一起讨论金额、发放频率、使用原则。可以鼓励储蓄,也可以设立“家庭责任金”——比如做家务额外奖励,让孩子理解劳动与收入的关系。重点不是给多少钱,而是通过这个过程,传递价值观:钱是工具,不是目的;消费要理性,但也可以有快乐。

当你主动给孩子零花钱,你给的不只是几张纸币,而是一次成长的机会。你告诉他:“我信任你,你有能力管理自己的事。”这种被信任的感觉,会慢慢内化为孩子的自我价值感。他不再只是一个“要东西的人”,而是一个“能做决定的人”。

孩子的人生不会因为几十块钱就变坏,但可能因为这份信任和练习,变得更有底气。当他学会管理金钱,他也在学习管理欲望、管理选择、管理人生。

所以,不妨从下个月开始,主动给孩子一笔小小的零花钱。你会看到,那个曾经追着你要五块钱买糖的孩子,正在悄悄长大。他开始计划,开始等待,开始为自己的选择负责——而这一切,从你第一次主动把钱放进他手心的那一刻,就已经开始了。

评论列表