1959年的春日,周总理在洛阳视察时,突然停下脚步,问了当地干部一个问题:“马军长”还在吗?他叫周家荣,是返乡的老红军。

陪同人员面面相觑,因为无人知晓,这个“马军长”究竟是谁,如果这人是军长,怎么会默默无闻呢?

这个“马军长”到底是谁,他经历过什么事,为何让日理万机的周总理,仍然会念念不忘呢?

如果您想知道的,欢迎先点个关注。

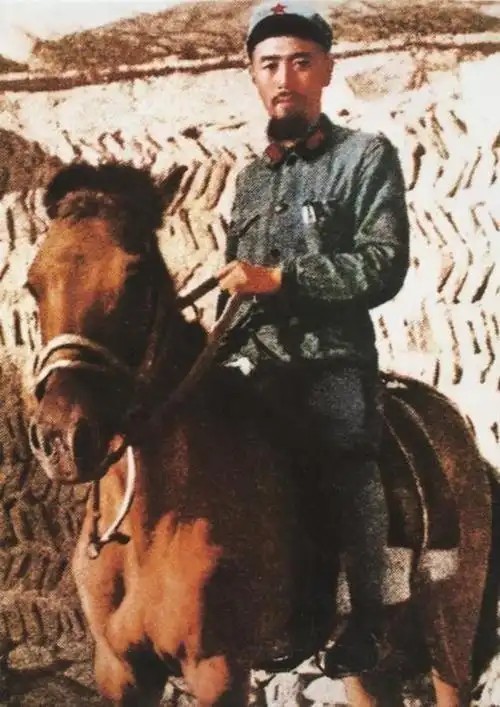

1911年,在河南光山的一个贫苦农家,一个男婴呱呱坠地,父母给他取名周家荣。谁也想不到,这个穷苦的孩子,日后会成为“马军长”。

周家荣的童年是在颠沛流离中度过的,当年为了谋生,年幼的他跟着父亲背井离乡,来到麻城县的一个地主家做长工。

在这里,他开始了与马匹的不解之缘,每天天不亮就要起床喂马、刷马、遛马,繁重的劳作让这个少年早熟,早早地体会到了生活的艰辛。

周家荣似乎天生就与马有缘,他喂的马总是毛色油亮,精神抖擞。更神奇的是再烈的马,到了他手里都会变得温顺服帖。

地主家的有一匹出了名的烈马,名字叫做黑旋风,多少人想骑都被摔得鼻青脸肿,唯独周家荣能轻松驾驭。

随着时间流逝,“养马神仙”的名号,开始在十里八乡传开,直到一个偶然的机会出现,彻底改变了周家荣的命运,这是怎么回事呢?

1934年11月,红二十五军军长吴焕先率部经过方湾村,他的坐骑突然受惊,任凭怎么驱赶都不肯前进。

警卫班长熟悉这附近情况,忽然间灵机一动,想起了村里的“养马神仙”,急忙提议喊他过来帮忙。

当衣衫褴褛的周家荣被带到军长面前时,这个小伙显得有些局促,所有人都很疑惑,这个小伙子能行吗?

但他一接过缰绳,整个人就像变了个人,只见他轻轻抚摸着马颈,低声细语地安抚着,那匹倔强的战马竟奇迹般地安静下来。

吴焕先赞叹不已,还问他愿不愿意参加红军,而周家荣几乎没有犹豫,立刻翻身上马,跟着部队踏上了革命征程。

在红军里,周家荣的驯马本领很快派上了大用场,在不久后的劳山战役中,红军缴获了三百多匹战马。

看着这些战利品,军团长徐海东拍着周家荣的肩膀,夸赞道这么多战马交给你管,你小子可真是“马军长”了!

这个绰号从此在军中传开,成了周家荣最骄傲的称号,也陪伴了他养马的一生。

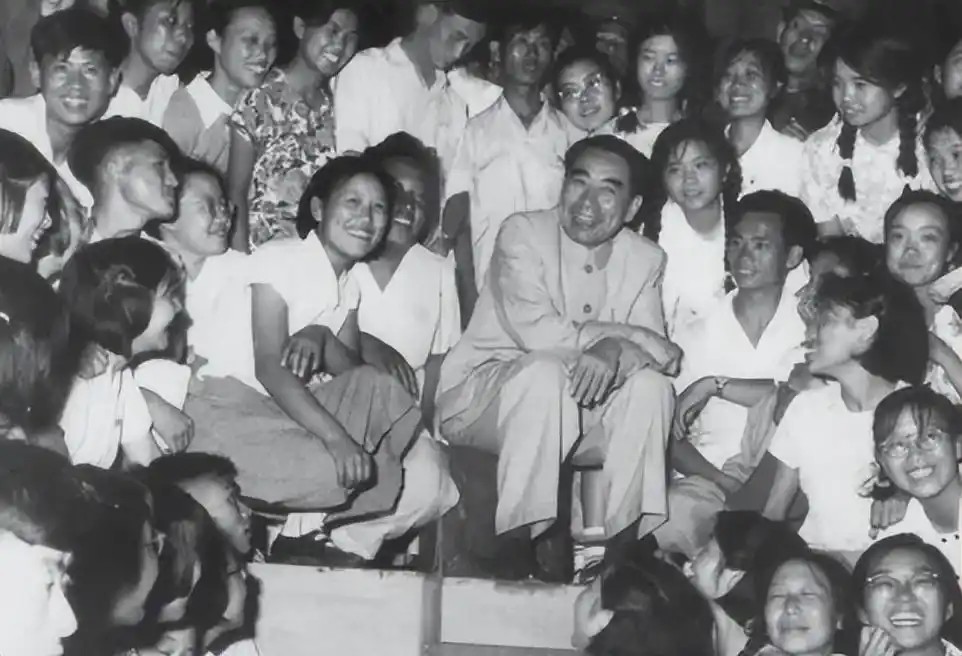

中央红军抵达陕北,在一次军委会议结束后,细心的徐海东注意到周总理的坐骑瘦弱不堪,心中很不是滋味。

他当即决定,要把最好的战马,还有周家荣都交给,让他在出行前能够更安全。

当周家荣听说要给周总理牵马时,最初是有些紧张的,担心自己会做不好,直到见到了周总理,才感受到他的平易近人。

当周总理听说他也姓周时,风趣地说两人一家子嘛,自此周家荣留在周总理身边,成为中央警卫团的一员。

在周总理身边的日子,是周家荣一生中最难忘的时光,经常看到周总理废寝忘食工作,常常通宵达旦地批阅文件。

每次出门,周家荣都牵着马默默跟随,生怕耽误周总理的行程,而周总理也总是体贴地道谢,还经常说辛苦了。

在一次闲聊中,周总理问起他的参军经历,谁知周家荣腼腆地说,当年走得急,没来得及和父母告别。

周总理眉头微皱,告诉他年轻人做事要顾及父母,等革命胜利了,一定要回去看看。

得知周家荣不识字,所以没法写信回家,周总理常在百忙之中,抽空教他识字,有时实在抽不开身,就嘱咐秘书代劳,让他最终学会读书看报。

1937年9月,平型关战役打响,周家荣本在中央警备团,因战事紧张也被调往前线。

战斗中他冲锋在前,不幸被子弹击中额角,随后被日军俘虏,而凶残的敌人为了逼供,竟然割掉了他的舌头。

当战友将他救出时,这个铁骨铮铮的汉子已经奄奄一息,虽然保住了性命,但周家荣再也无法说话,成了一名“哑巴红军”。

1939年,周总理骑马时不慎摔伤右臂,这本是一场意外,周家荣心里很内疚,含泪离开中央警卫团,下到连队继续战斗。

周总理康复后,得知此事沉默良久,后来听说周家荣在战场上屡立战功,又两次负伤,立即安排国际医疗队为他治疗。

抗战胜利后,在周总理的亲自牵线下,周家荣与广西姑娘李永仕结为夫妻,终于有了一个温暖的家。

1952年,已是二等甲级伤残军人的周家荣响应党的号召,带着妻儿回到光山老家务农。

临行前,组织为他颁发了特别通行证,凭此证可在大陆境内畅通无阻,而这张薄薄的纸片,承载着组织对这位老红军的特殊关怀。

回乡后的周家荣,带领乡亲们开荒种树,建设家乡,把在部队学到的文化知识,用来教村里的孩子们识字。

这个不会说话的红军老战士,用行动赢得了乡亲的敬重,但很少有人知道他当年的事。

直到1959年,周总理视察洛阳时,想起这位老部下,询问了这名老部下的情况,并且特意叮嘱当地干部,“马军长”身体不好,一定要多关照。

当这个消息传到周家荣耳中时,他正在家乡的山坡上劳作,闻之不禁热泪盈眶,他心里非常感动,周总理日理万机,却还记得他这个普通马夫。

晚年的周家荣常常坐在村头的老槐树下,望着远方出神,没有人知道他在想什么,但乡亲都记得,每当有人提起周总理,老人的眼中就会泛起泪光。

时光荏苒,转眼到了2001年,九旬高龄的周家荣已是弥留之际。河南光山县的领导前来探望,他的眼中闪过一丝光芒,似乎有千言万语想要诉说。

可他只能发出微弱的声响,于是向儿女投去求助的目光,孩子们取来纸笔,周家荣用尽全身力气,在纸上写下了歪歪扭扭的“毛、周、朱、彭”四个字。

当儿女们含泪捧出四位领导人的画像,老人凝视着那张熟悉的面庞,泪水无声滑落,不久后终究还是离世。

周家荣走了,带着对总理的无限眷恋,但他的故事,依旧在这片大地流传。

从光山农村的放马娃,到红军队伍中的“马军长”,再到周总理身边的警卫战士,他的人生轨迹折射出一个时代的变迁。

周总理与周家荣之间的情谊,超越了普通的上下级关系,周总理不仅教会了他识字读书,更为他张罗婚事,关心他的生活。

周家荣对总理的敬仰与忠诚,也贯穿了他的一生,这种真挚的革命情谊,在今天看来尤为珍贵。

周家荣或许不是战场上最耀眼的英雄,也不是建设时期最突出的模范,但他用自己朴实无华的一生,谱写了一曲动人的生命赞歌。

他的故事告诉我们:伟大往往蕴藏在平凡之中,真正的英雄主义就是对初心的坚守。

看到这儿,您有何感想,欢迎关注留言评论。