《闪灵》作为斯坦利·库布里克的巅峰之作,不仅是影史最具影响力的恐怖片之一,更因其充满歧义的叙事和密集的细节铺垫,成为数十年来理论解读的焦点。这部被奉为邪典经典的作品,每一次重看都能发现新的隐藏线索,催生了上百部解读视频与纪录片——其中美国导演罗德尼·阿舍的《237号房》便是集大成者。本文将以"冰山理论"为框架,从表层到深层,系统梳理关于《闪灵》的各类解读,聚焦电影本身的叙事逻辑与隐喻表达,剔除无关联的跨界猜想,呈现这部作品的多义性魅力。

需要说明的是,本文解析的理论将严格限定于电影文本内部,诸如"《闪灵》与《冰雪奇缘》共享宇宙"等脱离核心叙事的空想将不纳入讨论;部分高度雷同的理论也已进行合并。此外,2019年上映的续集《睡梦医生》虽解答了原作诸多模糊设定(如"闪灵"能力的本质、全景酒店的运作机制),但因其更贴近斯蒂芬·金小说改编而非库布里克电影的直接延续,本文仅在理论涉及相关设定时简要提及,核心解析仍围绕原作展开。

这一层级的理论穿透了影迷圈层,即便非恐怖片爱好者也多有耳闻,其传播度与电影本身的经典场景一样深入人心。

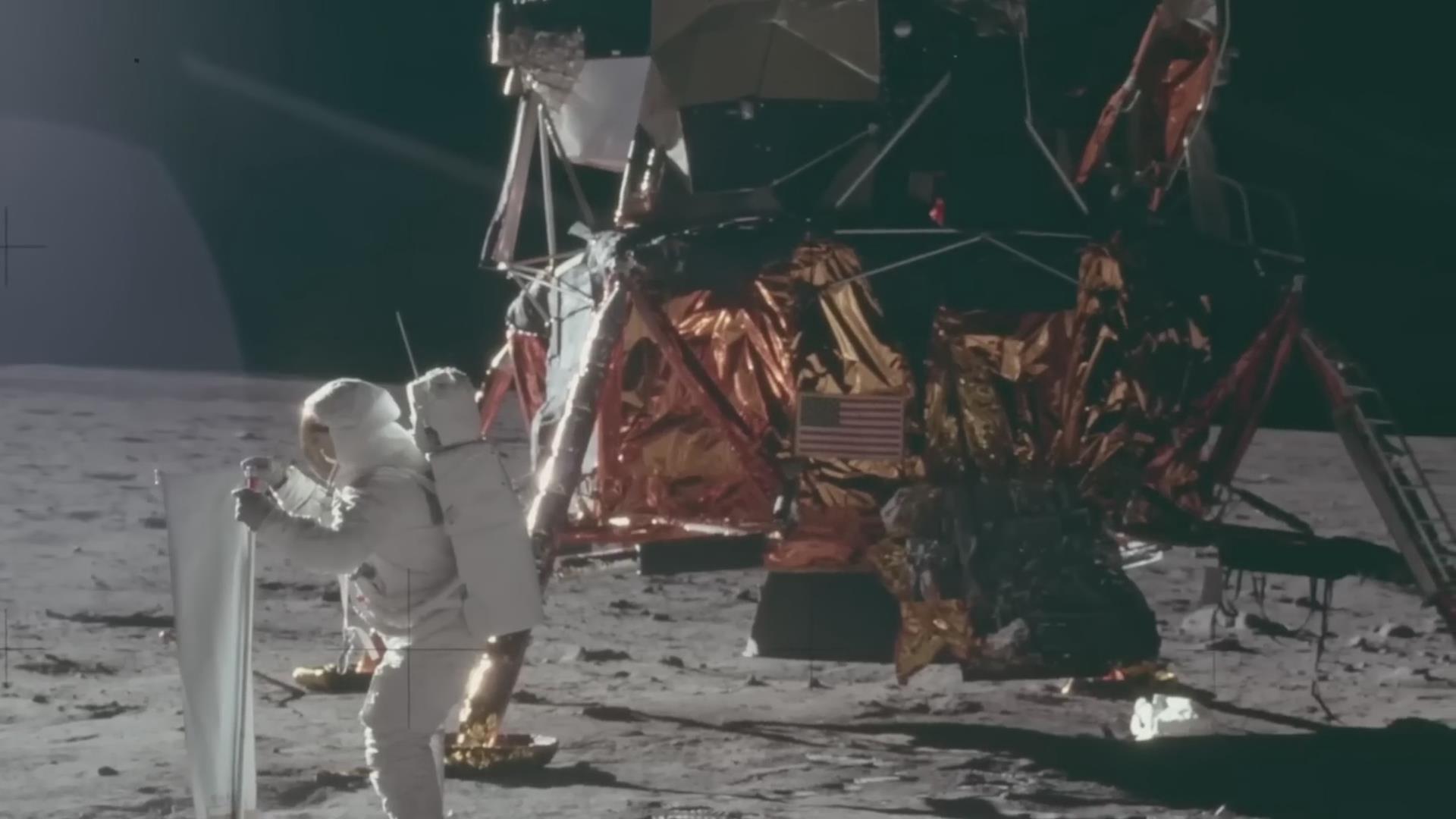

1. 库布里克伪造登月论

作为《闪灵》最具争议的阴谋论,该说法宣称库布里克受NASA委托伪造了阿波罗11号登月影像,而《闪灵》正是他向公众隐晦"认罪"的载体。其核心依据建立在双重预设之上:一是登月事件本身为伪造,二是库布里克具备伪造能力——因《2001太空漫游》的太空场景呈现早于登月数月,被猜测拥有NASA所需的道具与技术。另有传闻称1968至1969年间,库布里克在英国会见尼克松政府官员拉姆斯菲尔德与基辛格,被迫参与伪造计划,但此说法并无任何实证支撑。

所谓"物证"多为牵强附会:丹尼身着的阿波罗11号图案毛衣被视为直接关联;酒店红黄地毯因形状近似发射台被过度解读(实则为设计师大卫·希克斯的经典款,60年代已广泛使用,剧组选用大概率因其压抑色调适配恐怖氛围);食品储藏室的果珍(当年宇航员官方饮品)、标有"39900"的箱子(关联阿波罗发射台39号)、格雷迪双胞胎(对应NASA"双子座计划",拉丁语"双子座"即"双胞胎")等细节,均被强行赋予象征意义。最荒诞的莫过于237号房的解读——小说原设定为217号房,被猜测改为237是暗合"地月距离237000英里"(实际为239000英里,仅1980年教科书可能存在的误差被当作依据),甚至有说法称钥匙扣可拼出"月球"与"房间"的组合,实则无法成立。

唯一无法完全解释的细节是阿波罗11号毛衣的刻意选用,但仅此一点远不足以支撑整个阴谋论。杰克向温迪提及"签协议担责任"的台词、丹尼从237号房出来后的伤痕等,被解读为"封口威胁"的佐证,实则更符合角色关系与剧情推进的逻辑。

2. 原住民种族灭绝论

在所有解读中,这一理论最具说服力,其证据链贯穿电影叙事与视觉符号。影片开篇经理便明确告知:全景酒店建于印第安人墓地之上,施工期间曾与当地部落发生冲突。这一背景设定并非闲笔,酒店内随处可见的印第安元素构成了持续的视觉隐喻——地毯纹样、水牛标本、壁画装饰,乃至食品储藏室中的印第安和平烟斗,都在强化"酒店建立于血腥地基之上"的核心意象。

最具冲击力的隐喻来自电梯涌血的经典场景——奔腾的鲜血被解读为"白人定居者屠杀原住民的鲜血",将历史暴行转化为直观的恐怖视觉。相较于其他理论的间接推测,该解读直接呼应了电影明确的背景设定,视觉符号与主题表达形成严密闭环,成为多数研究者认可的核心隐喻之一。

3. 大屠杀隐喻论

库布里克毕生渴望拍摄一部大屠杀主题电影却未能如愿,因此有研究者认为《闪灵》承载了这一创作夙愿。核心证据集中于杰克使用的德国阿德勒牌打字机——"Adler"在德语中意为"鹰",而鹰既是纳粹的象征,也是美国的国徽元素,巧妙呼应原住民种族灭绝论,形成"两种暴行同源"的隐喻。

另一关键线索是数字"42"的反复出现:丹尼衬衫印有42、他与温迪观看的电影《夏日惊魂》上映于1942年、酒店外停放42辆汽车、2×3×7的乘积亦为42。1942年正是纳粹"最终解决方案"启动的年份,被视为大屠杀的关键节点。但需客观指出,数字的重复可能源于创作巧合——当研究者刻意寻找时,极易在文本中发现规律性元素。更合理的解读是,库布里克可能借这一细节建立"大屠杀与原住民种族灭绝的关联性",而非将电影核心设定为大屠杀叙事。

这一层级的理论虽未达到全民认知度,但在《闪灵》爱好者群体中广泛流传,其解读多围绕电影的叙事手法与符号体系展开。

1. 忒修斯与米诺陶斯神话隐喻

树篱迷宫作为库布里克对小说的重要改编,被认为暗合希腊神话中"忒修斯与米诺陶斯"的叙事框架:忒修斯借助阿里阿德涅的线团穿越迷宫杀死米诺陶斯,而丹尼凭借记住脚印从迷宫逃生,两者的"原路返回"逻辑高度契合。部分研究者进一步关联杰克的"库布里克凝视"——低着头、眼睛上抬的运镜角度被解读为米诺陶斯的兽性象征,但这一说法忽略了该运镜是库布里克的标志性手法,在《发条橙》《全金属外壳》等作品中均有使用。

酒店内的"帝王滑雪海报"成为补充证据:海报人物躯干庞大、腿部短小的比例缺陷被视为米诺陶斯的形象隐喻,"帝王"(Monarch)的字样则暗合米诺陶斯的王室血统。客观而言,迷宫的设计灵感可能源自神话,但电影并未构建完整的神话改编叙事,更多是借经典母题强化悬疑氛围。

2. 全景酒店即地狱论

这一理论的核心依据是全景酒店的"空间悖论"——库布里克刻意设计了不合逻辑的建筑布局:经理办公室位于酒店中央却设有巨型落地窗,而后续温迪穿越隔壁走廊时,该位置并无窗户;家具的随机消失与移动(如杰克写作时身后椅子的突然不见)也打破了现实逻辑。这种空间错乱被解读为"地狱非现实性"的体现。

叙事线索同样支撑这一解读:杰克初到酒店便称"感觉似曾相识",格雷迪更是直接告知"你一直都是这里的管理员";结尾杰克出现在1921年7月4日的酒店派对照片中,暗示其灵魂早已被困于酒店,陷入"无限循环的地狱惩罚"。照片中杰克的祈祷手势被关联"灵魂受困"的宗教隐喻,杰克与经理签约的情节则被解读为"与魔鬼立约"。

值得注意的是,库布里克本人证实了"杰克是前管理员转世"的设定,这为理论提供了部分支撑,但将整个酒店定义为"地狱"则略显绝对——更准确的解读是,酒店作为"灵魂陷阱"的设定,而非完整的地狱具象化。

3. 中情局MKUltra实验基地论

该理论以酒店内的"帝王滑雪海报"为核心切入点——"Monarch"(帝王)是中情局冷战时期MKUltra精神控制计划的代号,因此有研究者推测全景酒店并非闹鬼场所,而是中情局的秘密实验基地,托伦斯一家是实验对象。夏季管理员比尔·沃森的反常表现成为关键佐证:其对搬运行李等基础工作的不耐烦、会议中对杰克的持续凝视,被解读为"实验观察员的评估行为";酒店内的恐怖现象则被解释为药物引发的幻觉(通过通风管道或饮食投放)。

理论进一步推测,格雷迪一家是上一批失败的实验对象,中情局选择托伦斯一家进行重复实验。该解读虽具备叙事张力,但证据过于表层——比尔的反常更可能是角色性格设定,药物幻觉的说法也缺乏直接文本支撑,更多是基于符号联想的创意解读。

4. 反向观看的隐藏叙事论

这一理论主张《闪灵》需"正反双向观看"才能解锁完整意义,核心依据是"Red Rum"(红酒)反向拼写即为"Murder"(谋杀)的经典细节。支持者列举多个场景佐证:杰克追温迪上楼梯的片段反向播放时,呈现"温迪追逐杰克"的效果;部分镜头的色彩与构图在反向观看时形成对称隐喻。但客观而言,这些所谓"隐藏意义"多为视觉巧合——电影作为线性叙事艺术,反向播放产生的解读更多是观者的主观建构,而非库布里克的刻意设计。

这一层级的理论需结合反复观影与文本细读才能发现,其解读聚焦于电影的细节漏洞与角色关系,受众多为《闪灵》的核心研究者。

1. 丹尼开启储藏室门论

针对"杰克被关储藏室后房门自动打开"的情节,有研究者提出非常规解读:并非格雷迪的鬼魂干预,而是丹尼在"托尼"(幻觉朋友)控制下打开了房门。依据是丹尼存在梦游与人格分裂的设定,酒店可能借助托尼操控丹尼实现目的。但这一理论存在明显逻辑缺陷:若丹尼当时在场,杰克为何不直接施暴反而放任其离开?且电影从未展现丹尼具备"隔空开门"的能力,缺乏核心证据支撑。更合理的解释仍是超自然力量干预——作为恐怖电影,鬼魂的物理干预符合类型片叙事逻辑。

2. 温迪幻觉主导论

该理论以电影中的穿帮镜头为依据,主张所有恐怖场景均为温迪的幻觉——因库布里克被认为是"完美主义者",研究者将家具位移、无电源线的电视机等细节视为"刻意设计的幻觉线索",且这些"漏洞"多出现于温迪的视角镜头中。理论进一步推测,温迪可能是虐待丹尼的真凶,却通过幻觉将责任转嫁杰克;杰克提及"温迪喜爱恐怖片"的台词,被解读为"幻觉生成的心理基础"。

但这一解读忽视了电影创作的客观规律:即便库布里克追求完美,拍摄周期长达数月的剧组也难免出现道具位移等失误,将所有穿帮归为"刻意设计"过于绝对。更重要的是,该理论与角色弧光严重冲突——温迪的恐惧与保护欲是贯穿全片的情感主线,若将其设定为施暴者,将彻底瓦解电影的叙事根基。

3. 杰克同性恋隐喻论

杰克在酒店大堂阅读的《Playgirl》杂志成为理论起点——该杂志主要面向异性恋女性与同性恋男性,出现在酒店公共空间的合理性存疑。研究者据此推测,杰克的酗酒问题可能是"压抑同性恋倾向"的表现,全景酒店则象征"性解放的乌托邦"。相关佐证包括:杰克多次误称经理名字,被解读为"酒店是所有男性归宿"的隐喻;237号房裸女幻象中,杰克从拥抱到厌恶的转变,被视为"对异性恋伪装的抗拒";格雷迪提及"妻子不接受酒店",被关联"妻子不认可其性取向"的潜台词。

但理论存在关键矛盾:酒店锅炉房悬挂的美女海报与"同性恋乌托邦"的设定相悖。更客观的判断是,《Playgirl》的出现可能是库布里克对"酒店空间复杂性"的暗示,但将其上升为"杰克同性恋"的核心证据,未免过度解读。

4. 杰克与丹尼乱伦论(内容警示:涉及黑暗主题)

这一极具争议的理论同样始于《Playgirl》杂志——杰克阅读的1978年1月号包含《乱伦:父母为何与孩子同床》一文,结合杰克曾弄伤丹尼手臂的情节,研究者推测虐待可能涉及性层面。核心证据集中于丹尼的台词与视觉符号:托尼称"住在我嘴里""藏在我肚子里",被解读为创伤记忆的隐喻;丹尼与医生对话时不穿裤子、双手捂胯的姿态,以及对托尼话题的回避,被视为"性虐待创伤"的表现;电影中丹尼与"熊"的强关联(床上的熊抱枕、墙上的熊画),与酒店内"穿熊装男性"的诡异场景形成呼应,被解读为性虐待的视觉编码(小说中为狗装,电影改为熊装被视为刻意改编)。

尽管这一理论令人不适,但其证据链具备一定连贯性——杰克解释丹尼伤痕时的推诿态度、与酒保对话时对"弄伤儿子手臂"的轻描淡写,均符合施虐者的心理特征。但需强调,电影并未提供直接证据,所有解读均为基于细节的推测,其合理性取决于观者对文本的接受程度。

5. 经理勃起视觉误读论

杰克面试时,经理起身握手的动作被桌前文件盘遮挡,形成"勃起"的视觉错觉。部分研究者将其关联同性恋隐喻或"权力压制",但更可能是纯粹的角度巧合——电影拍摄中,道具遮挡造成的视觉误差并不罕见,将其赋予深层意义未免牵强。

这一层级的理论脱离主流解读框架,多基于极细微的视觉细节或跨文本关联,仅在核心研究者群体中流传。

1. 库布里克面部云中图腾论

有研究者宣称,电影开篇直升机航拍镜头中,库布里克的面部轮廓被叠加在云层中,且出现于其名字从画面消失的瞬间。但经反复核查,所谓"面部轮廓"实为云层的自然形态,并无人工合成痕迹——这一理论本质是"空想性视错觉"的典型表现,即观者在随机图案中主观建构熟悉的形象。

2. 多皮贴纸的启蒙隐喻论

丹尼浴室门上的"多皮"(《白雪公主》中最笨拙的小矮人)贴纸,在其看到电梯涌血幻觉后消失。研究者解读为"丹尼从无知到觉醒"的象征——"多皮"代表幼稚与蒙昧,贴纸消失意味着丹尼在恐怖经历中完成成长。但更合理的解释是拍摄中的道具脱落,电影制作中此类细节失误并不罕见,刻意赋予意义缺乏依据。

3. 转世与闪灵遗传论

结合库布里克证实的"杰克转世"设定,研究者进一步提出"闪灵能力遗传"的解读:迪克·哈洛兰提及祖母具备闪灵能力,暗示该能力的家族遗传性,丹尼的能力可能源自父母。小说中"童年创伤增强闪灵能力"的设定被引入佐证——丹尼与迪克均有创伤经历,因此能力强于常人;酒店选择托伦斯一家,正是因其"闪灵家族"的特质。

续集《睡梦医生》的"酒店吸食闪灵者灵魂"设定,为理论提供了跨文本支撑——酒店在夏季人多眼杂时不闹鬼,冬季仅留一户人家时才发动攻击,符合"集中吸食灵魂"的逻辑。但理论存在疑点:迪克具备闪灵能力却在酒店工作多年未受伤害,可能因其能力更成熟或酒店当时未完成"能量积累",这一矛盾尚未形成统一解读。

4. 库布里克"弑杀"斯蒂芬金论

库布里克电影与金原著的巨大差异是人尽皆知的事实——库布里克明确表示无意拍摄忠实改编作品,两者除基础设定外几乎毫无关联。研究者注意到,小说中托伦斯一家的座驾是红色大众甲壳虫,电影中改为黄色,而片中一辆红色甲壳虫被卡车压碎的场景,被解读为库布里克对金的"创作宣战"。因金曾坦言杰克原型源自自身酗酒经历,红色甲壳虫也是其当年座驾,"压碎汽车"被视为"否定金创作核心"的隐喻。但这一解读更接近影迷的趣味联想,库布里克的改编本质是艺术家的创作自由,而非刻意挑衅。

这一层级的理论极度冷门,多源于对极端细节的过度挖掘,其合理性普遍较低,仅具备猎奇价值。

1. 丹尼真凶论

该理论主张丹尼是幕后操纵者——因长期遭受杰克虐待,丹尼借助闪灵能力刺激杰克崩溃,本想迫使父亲离开,发现温迪不愿放弃后,便召唤迪克作为"祭品",以证明杰克的危险性。但理论完全缺乏文本支撑:丹尼的恐惧与无助是贯穿全片的核心情感,召唤迪克实为求救行为,"操控悲剧"的设定与角色形象彻底相悖,仅为脱离实际的空想。

2. 格雷迪双胞胎闪灵论

这一理论具备相对合理性:若酒店以闪灵者灵魂为目标,格雷迪双胞胎极可能具备该能力。证据包括:丹尼能看见双胞胎鬼魂,符合"闪灵者相互感知"的设定;格雷迪提及"双胞胎试图烧酒店",被解读为"双胞胎预见酒店邪恶本质,试图提前摧毁"。研究者进一步推测,237号房是邪恶源头,双胞胎的闪灵能力使其突破房间限制扩散至整个酒店,最终酒店控制格雷迪完成屠杀。这一解读巧妙解释了237号房的特殊地位,但无法解答"迪克为何安全"的核心疑问,推测成分仍占主导。

3. 酒保劳埃德是杰克父亲论

基于《睡梦医生》中"丹尼见到化身酒保劳埃德的杰克"的情节,研究者提出"酒店酒保是来访者父亲的投射"的设定,因此原作中的劳埃德实为杰克父亲的幻象。依据是杰克与劳埃德的外貌相似性,以及杰克从未见过父亲的背景设定(无法识别幻象)。该理论需以《睡梦医生》为正统续作前提,而库布里克原作并未提供相关线索,更多是跨文本的创意关联。

4. 杰克小说叙事论

这一猜想认为,电影后半段的恐怖场景均为杰克的小说内容——前半段的酒店生活是现实,杰克在大堂打字时构建的恐怖故事逐渐"入侵"现实。理论灵感源自金的创作经历(金曾坦言在酒店写作时产生恐怖幻觉),但电影中并无"小说内容具象化"的直接线索,仅为基于作者经历的联想式解读。

5. 电梯血中的格雷迪妻子论

有研究者在反复观看电梯涌血场景时,发现血柱中存在固体轮廓,推测为格雷迪妻子的尸体。尽管轮廓确实存在,但电影并未提供"格雷迪在电梯行凶"的任何线索,尸体的身份无法证实,仅为基于视觉细节的猜测,缺乏叙事支撑。

梳理所有理论可见,除库布里克本人证实的"杰克转世论"与证据扎实的"原住民种族灭绝论"外,多数解读仍停留在"合理推测"层面。库布里克作为实验性导演,刻意在文本中植入大量模糊性元素——空间悖论、符号留白、细节歧义,其目的并非构建"唯一正确答案",而是激发观者的解读欲望,让作品在持续的讨论中获得永恒的生命力。

值得玩味的是,《闪灵》初映时曾遭遇票房失利与口碑滑坡,甚至让库布里克获得金酸莓奖"最差导演"提名。而它之所以能逆袭成为邪典经典,正是得益于这些层出不穷的理论解读——观者的每一次重看、每一次分析,都在为作品注入新的意义。从这个角度而言,库布里克的实验无疑取得了巨大成功:他不仅拍摄了一部电影,更创造了一个能持续激发思考与对话的文化符号。

(以上内容均为个人观点,无不良引导,请谨慎观看)关注“蓑衣客”,好片不错过,我们下期见...