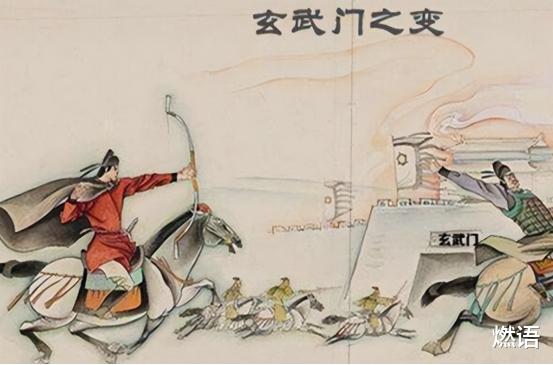

公元626年那个闷热得让人喘不过气来的清晨,长安太极宫北门的寂静被兵器碰撞声和濒死的呐喊撕裂。

李世民带着他那些身经百战的亲信部下,埋伏在这条李建成和李元吉每日必走的路上。

李建成可能临死前才真正意识到,自己这个看起来稳固无比的太子之位,在亲弟弟狠辣的行动面前脆弱得不堪一击。

玄武门溅起的鲜血淹没了兄弟情义,也让大唐帝国开启了新的历史篇章,太宗李世民的时代。

但如果命运在那一天稍作倾斜,是李建成先发制人成功除掉了李世民呢?那个大唐开国太子,是否真能顺理成章地接过父皇的权杖,安稳地坐上龙椅?历史最擅长在看似清晰的轨道上设置出人意料的转折点。

当所有人的目光都聚集在太子与秦王你死我活的斗争中时,皇宫深处,那双看似退居幕后、实际掌控着全局的眼睛,才是权力棋局中真正的操盘手。

太子东宫的书房里,灯烛彻夜未熄。

李世民在秦王府厉兵秣马的消息,像利刃般一次次刮过李建成的心头。幕僚魏徵的声音低沉而紧迫:"殿下,秦王咄咄逼人,锋芒已现。他府中收罗的那群虎狼之辈,程咬金、尉迟恭、房玄龄、杜如晦,个个都是能在千军万马中杀出一条血路的人!您不能再存一丝侥幸了!秦王不是普通的亲王,他是大唐战场上淬炼出来的最锋利的那把刀,指向哪里,哪里就是一片血海。您现在心软,就是把自己的脖子往刀锋上送。"

李建成眉头紧锁,手指无意识地在几案边缘摩擦着。他当然知道弟弟的可怕。李世民这些年征战四方,威望太高了,高的令他这正牌太子都寝食难安。

宫中的探子也不断带来刺激他的消息:父亲身边的宠妃张婕妤,弟弟李元吉的枕边人杨氏,她们在父皇李渊耳边不停地吹着对李世民不利的风。

李建成明白,父亲的心在摇摆,但天平并未完全倒向自己。他反复掂量着摆在桌案上的那份奏报,心里是七上八下的。

对皇帝宝座的忧虑,像一只冰冷的手扼住了他的心神;但骨肉相残的噩梦,又是压在心口的巨石,让他难以喘息,举棋不定。

而此刻的太极宫深处,气氛同样诡异。李渊斜倚在榻上,面色阴沉地听着内侍禀报太子府最近频繁调动守卫、齐王元吉也在暗暗调动府兵的情况。

裴寂,这位跟随李渊太原起兵、最得信任的老臣子,小心翼翼地观察着皇帝的每一丝表情波动,然后压低了声音说:"陛下,太子与秦王不和已非一日,如今之势……只怕一场大祸在所难免啊。" 李渊的目光扫过裴寂那张写满"忠谨"的脸,沉默良久,最终只化作一声沉重的叹息。

他知道太子府、秦王府、齐王府暗流汹涌,却选择了某种奇怪的静观其变。

裴寂这几句看似忧心忡忡的话,恰恰点破了李渊心底最隐秘的盘算:兄弟相争固然是心头痛,但平衡被打破之时,或许正是皇权最为稳固的一刻?

当李建成在长安城内紧锣密鼓地与依附他的山东豪族、朝中文臣密议如何拔除李世民这根眼中钉时,李世民在秦王府的地下却如同高速运转的精密战车。

尉迟恭、程咬金操练精兵的声音隔着厚重的府墙隐隐可闻;房玄龄、杜如晦彻夜伏案,目光灼灼地推演着长安城的每一处布防要害。这些在隋末乱世的风暴中投身于李世民麾下的文臣武将,经历无数次生死考验,与李世民早已不是普通的君臣关系,而是结下了性命休戚的生死契约。

他们的一切荣华、一切抱负,都已牢牢系在李世民这棵巨木之上,绝无退路可言。即便李建成愿意既往不咎,他们也不会相信。

对比来看,围绕在李建成身边的势力,庞大却斑驳复杂。以王珪、魏徵等贤臣为首的文官集团希望看到一个遵循礼法、重文的皇帝,李建成是他们实现政治理想的寄托;河北、山东那些投奔李渊的豪族门阀,如荥阳郑氏、范阳卢氏等,支持李建成是为了确保自身家族在新朝的显贵地位,他们的根基在地方而非中枢;更有齐王李元吉,他的支持表面上是兄弟联手,内心却深藏着自己的图谋,他总盼着太子哥哥和二哥斗个两败俱伤,自己好渔翁得利。

李建成登上储位,背后有多股力量的推动。这些力量动机不一,诉求各异,一旦共同的敌人李世民消失,内部的分歧立刻便会浮上水面。

假设李建成成功了。

某个夜晚,太子府的刺客悄然潜入秦王府,用毒或武力除掉了李世民,或者在一次精心安排的围猎中,一支"流矢"意外地射穿了秦王的胸膛。李世民,这个战功赫赫、光芒万丈的英王,骤然陨落。

长安城瞬间被惊愕的沉寂笼罩。皇帝李渊听闻消息,震惊之余,或许还夹杂着一丝不可言说的如释重负?他也许会痛苦地捶胸顿足,大声哀叹痛失爱子,甚至会下诏严厉斥责太子行事过激。

但这所有的激烈反应,都掩盖不了一个关键事实:在剩下的儿子中,李建成作为嫡长子、合法的太子,已经是无可争议的继承人。

李渊心中所有摇摆的砝码,终于不再有理由,也只能沉沉地落向李建成这一边。

李建成在众人小心翼翼的簇拥下,艰难地接过象征储君权威的宝印。百官表面恭敬地跪拜新君。但当他独自坐上空空荡荡的东宫正殿时,心头掠过的寒意比任何敌意都要刺骨。他清楚,自己这个看似无可动摇的储君之位,其根基已被李世民的鲜血深深浸泡过。

每一次朝会,每一次单独面对父皇,他都仿佛能从那双衰老却依然锐利的眼睛里,看到二弟那死不瞑目的眼神在审视着自己。

然而,新太子最迫在眉睫的威胁,并非仅仅来自内心深处的阴影,而是那些迅速失去共同目标的外部"盟友"。

当劲敌不再,盟友便成了新的对手。

曾经竭力支持李建成对抗李世民的山东世家门阀们,开始以功臣自居。他们通过王珪、魏徵等人,向李建成委婉或直白地提出更多权利诉求,要求朝廷在选官上赋予山东士族更大的权重,要求调整国家的战略方向,甚至希望太子能在登基后对他们的家族予以更多的封赏与特权。他们付出了拥戴之功,现在正是寻求丰厚回报的时候。

而在皇宫深处,李渊的反应更是微妙。这位在隋末乱世中杀出一条帝路的开国君主,其政治手腕深不可测。

表面上看,他似乎为了安抚痛失二子的心灵,更加宠信那些围绕在他身边的老臣和妃嫔。

裴寂的地位愈发稳固,张婕妤、尹德妃等人在后宫的权柄也更大了,她们的话语常常能影响皇帝的决策。

但事实真的如此简单吗?史书记载过李渊处置刘文静这个秦王府旧臣时的手段,也记录过他面对皇子斗争时的处置方式,他总是让各派互相牵制。

当太子强势铲除了秦王这个最大的威胁,难道李渊会任由太子势力无限膨胀,最终可能将自己架空?

答案几乎是否定的。

提拔裴寂,宠信妃嫔,很可能正是李渊刻意为之的政治砝码。他就是要利用这些对太子构成"威胁"的力量,来重新塑造朝堂的平衡,确保自己在有生之年仍是帝国最高权力的核心掌控者。

李渊通过支持太子之外的力量,微妙地为新太子套上了一层难以逾越的无形枷锁。

李建成在李世民死后的处境,宛如站在一座险峰之上。脚下是臣属们的各种诉求和威胁,身后是高高坐在皇位之上、深不可测且手握最终裁决权的父亲。

他杀掉了李世民,看似除去了心腹大患,却陷入了一个比原先更为复杂、更为险恶的权力旋涡之中。

在所有被历史聚光灯照射的人影之中,齐王李元吉似乎总显得格外单薄。他是三兄弟中最小的那个,史书对他的记载多与暴虐、荒唐挂钩。李世民和李建成的对峙中,他始终坚定地站在太子一边,竭力鼓动李建成先下手为强除掉秦王。

表面看是忠于长兄,但细细琢磨他背后的动机,就发现并非如此简单。

李元吉很清楚,自己文不如太子,武不如秦王,按常规路径绝无问鼎大宝的可能。唯一的希望,就是太子和秦王两败俱伤。

他鼓动太子杀秦王,核心目的不是帮太子,而是为了点燃最致命的争斗。元吉的野心,从来不是忠诚于谁,而是渴望在兄长的废墟上筑起自己的王座。

《资治通鉴》中记载元吉曾对亲信说:"但除秦王,取东宫如反掌耳!"

在元吉的逻辑里,先借太子之手除掉最强悍的二哥李世民,然后再收拾相对软弱的太子李建成,一切就水到渠成。这种利用矛盾、借刀杀人的心思,被史书记录了下来。

若李建成成功杀掉李世民,那么李元吉的下一个目标必定就是他这位刚登帝位的亲大哥。

李元吉的凶险之处在于,他将自己真正的意图深深隐藏在了对太子的"忠诚"伪装之下。

他可能会在太子刚完成对秦王府清洗,正心神不宁、急需支持的时候跳出来指控某些重臣如魏徵、王珪等人"图谋不轨";他甚至可能会利用自己掌握的武装,突然发难。以李元吉的个性,一旦时机成熟,他必然撕下伪装,毫不犹豫地将利刃对准自己的兄长。

在李元吉的算盘里,亲情早已抵不过皇位的诱惑。

然而,在整场兄弟相残的戏剧之外,在皇帝李渊寝宫的深处,始终端坐着一个看似淡出争斗,实则举足轻重的人物,裴寂。

作为李渊从太原起兵时就跟随左右的心腹谋臣,裴寂被李渊视为至交。史书上记载了他们两人当年在晋阳宫的亲密无间,也记录了李渊登基后对裴寂无与伦比的信任和恩宠。裴寂的地位崇高到无以复加,李渊甚至特下敕令允许他在皇宫中自由行走,还称呼他为"裴监"(一种非常亲昵的尊称)。李渊在朝堂上不止一次亲口说过:"使我至此者,公之力也。"这既是感谢,也确认了裴寂作为开国首功的地位。

裴寂绝非只是一个凭谄媚得宠的弄臣。

他深深理解李渊的心思,精于揣摩圣意,更是精通如何利用皇家父子之间的矛盾为自己和其背后的势力谋取最大的利益。

史书有明确记载,当李世民与李建成矛盾公开化,斗争激烈之时,裴寂敏锐地察觉到李渊对太子的偏爱,同时也看到李渊对威望日隆的秦王充满忌惮。于是他巧妙地站在了太子一边,并多次接受过东宫方面的贿赂,不断在李渊面前构陷李世民,煽风点火。他的存在和行为,绝非仅仅依附于皇权的某个皇子那么简单。

裴寂的立场选择,代表了其核心的政治动机:牢牢依附于能给予他最大权势的最终决策者,皇帝李渊。

试想,如果李建成成功登基为帝,裴寂将面临怎样的抉择?这位老谋深算的重臣深知,自己和新君之间毫无真正的私人情谊可言。

新皇帝一旦站稳脚跟,必定不会容忍一个权倾朝野、根基深厚且与前代皇帝渊源极深的老臣长期存在。

那时,裴寂的权力、地位乃至生命安全,都将受到前所未有的巨大威胁。

为了自保,为了延续其政治生命,裴寂必定会重新祭出其最擅长的手段:重新构建权力平衡。他会将新的矛头引向其他人,譬如野心勃勃、急于求成的齐王李元吉。

裴寂会利用自己对宫廷内幕的深刻了解,巧妙地在李元吉身边编织罪名,让新皇帝李建成感觉处处受弟弟威胁,再次陷入手足相残的悲剧旋涡。

裴寂这样的人,永远只为个人权势永固服务。他依附太子是为了对抗秦王,铲除秦王之后,支持齐王就变成了他制衡新帝李建成最自然的政治选项。谁是皇帝对他来说并不最重要,重要的是他裴寂,必须是皇帝身边那个不可或缺的、影响决策的关键人物。

李建成以为杀掉李世民就能铲平通往帝位的道路,却不知裴寂这类盘踞在权力中枢核心的老臣,才是在历史棋局背后真正布局之人。

玄武门事变过去一千多年了。那次政变以李世民的彻底胜利告终,开启了中国历史上著名的贞观之治。我们站在历史的这一头,回望玄武门那个血色的清晨,假设着"如果"。

如果李建成狠下心提前动手除掉了李世民,他真能安安稳稳地当上皇帝吗?答案是充满荆棘的。即使李世民倒了,李建成也远不能高枕无忧。

李建成的胜利,绝非一个完美结局的序章,而是一场更为复杂、更加残酷的权力博弈的揭幕战。

他面临的是盘根错节的皇权桎梏、山东豪强的讨债要求、元吉暗藏的夺命刀刃、老臣裴寂翻云覆雨的谋划……这些早已布满棋盘的力量,早已将李建成未来的每一步限定在了重重藩篱之中。

玄武门之变的核心冲突从来不只是太子和秦王那么简单。更深层次的矛盾,其实是皇权本身的无上权威与威胁这权威的任何力量之间的永恒张力。

只要皇权存在,对权力的觊觎和围绕其展开的生死争斗就无法避免。

李渊在其中的角色尤其值得玩味:这位开国皇帝,既是父亲,又是最高权力的化身。

他在目睹儿子们自相残杀时的痛苦与矛盾背后,竟隐藏着帝王最冷酷的权衡,兄弟相争,使得各方势力不得不依附于他,反而巩固了他自身的皇权地位。

这种残酷平衡术的运用,何尝不是帝国政治最深处的运行法则?

当历史的大幕降下,帝王将相的面孔渐渐模糊。玄武门的石砖依旧冰冷。这冰冷的石头记得的,是皇权之下父子兄弟亦不可解的永恒悖论。那些手握权柄者曾以为自己是下棋人,殊不知在皇权之巅,再强大的人,最终都可能发现自己不过是另一盘更大棋局里的棋。

评论列表