“他们都给你道歉了,就算了,你也别计较那么多了。”

这句话经常能在生活中听到,在被劝告要宽容、要大度听到,仿佛不原谅就是心胸狭窄。

但今天,我想为你卸下这沉重的道德枷锁——对于曾伤害你的人,你完全有不原谅的权利。

从小我们就被教导“知错能改,善莫大焉”,却很少有人告诉我们,原谅的前提是对方真正的改变,而不仅仅是时间的流逝。

《论语》中,有人问孔子:“以德报怨,何如?”孔子反问:“何以报德?以直报怨,以德报德。”

千年前的智者已然明白,用公正正直回应伤害,用善意回报善意,才是健康的人际法则。

那些劝你“算了”的人,往往不是为你好,而是为了自己的舒适。

而伤害你的人,在伤害你时已经权衡过利弊,但即便如此,还是选择伤害你,而这,就是对方最真实的样子。

1、伤害你时是对方最真实的模样

人都是会权衡利弊的,很多时候,道歉并不是出自真心,而是有其他不得不道歉原因。

但伤害别人时,大多是一个人最真实的样子。

心理学家戴尔·米勒在其著作《不完美的礼物》中指出,人们在放松状态下表现的行为,往往最能反映其真实品格。

当一个人摘下社会面具,卸下情绪防备,那一刻的选择,是尊重还是伤害,是克制还是放纵,恰恰揭示了他内心最深处的价值排序。

这就像心理学家卡尔·罗杰斯所说:“一个人只有在不需要证明什么的时候,才是他真正的自己。”

那些在愤怒、压力或利益冲突下毫不犹豫选择伤害你的人,展现的正是他们未经修饰的本来面目。

电视剧《知否》中明兰有句台词:“与人相守,最终依靠的,还是那最低处,品性的最低处。”

是的,看人要看底线,而不是看他精心打扮后展示给你的巅峰时刻。

2、“我那时不是真正的我”

这是最大的谎言

伤害者最常用的说辞是:“那不是真正的我。”

这句话背后是深刻的自我欺骗,他们不愿接纳自己也有阴暗面,于是将伤害行为剥离出自我的主体。

但真相是,善良需要学习,而恶意往往无需教导。

电影《心灵捕手》中,罗宾·威廉姆斯对马特·达蒙说:“人们常把暴力误认为激情,把控制错当成关心。”

这解释了为什么那么多人在“我爱你才这样对你”的幌子下,心安理得地施加伤害。

3、不原谅,是一种健康的自我保护

不原谅不代表你要永远活在仇恨中。恰恰相反,它是一种划定边界、保护自我的健康机制。

心理学家朱迪斯·赫尔曼在《创伤与复原》中强调:“受害者对伤害者的原谅只有在真正走完疗愈过程后才可能发生,过早的原谅往往只是另一种形式的否认。”

这让我想起一位读者的故事:她在父亲去世多年后仍无法“原谅”他童年的虐待。

很长一段时间后他才明白,她终于明白:“我不恨他,但我不会美化过去。这不是不原谅,而是承认发生过的事实。”

从心理学的角度来说,强迫受害者原谅反而会阻碍创伤后成长。真正的治愈始于承认伤害的严重性,而非急于遮盖它。

4、如何健康地“不原谅”?

① 承认伤害的存在

不要假装没事。

像作家安妮·拉莫特说的:“不原谅并不意味着你要带着怨恨游行示威。它只是意味着你拒绝假装那件事没那么伤人。”

② 划定清晰边界

明确什么是你不再接受的行为。边界不是惩罚他人,而是尊重自己。

③ 把能量转向自我建设

停止琢磨是否原谅,开始思考如何活得更好。就像把原本用来反复咀嚼伤害的精力,转而投入创造自己喜欢的生活。

别人在伤害你的那一刻,已经做出了选择。在伤害你和保护你之间,在尊重你和满足自己之间,在爱护你和控制你之间。

那一刻,没有社会眼光,没有后果顾虑,只有最真实的价值排序。

所以,亲爱的,你可以不原谅。

不是因为你要永远活在仇恨里,而是因为你终于明白,你的价值不需要通过原谅伤害者来证明。

真正的释怀不是原谅对方,而是承认自己被伤害,然后把书翻页,继续前行。

那些曾伤害你的人,让他们留在该留的页码吧。而你,值得书写全新的篇章。

(图片来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请及时联系)

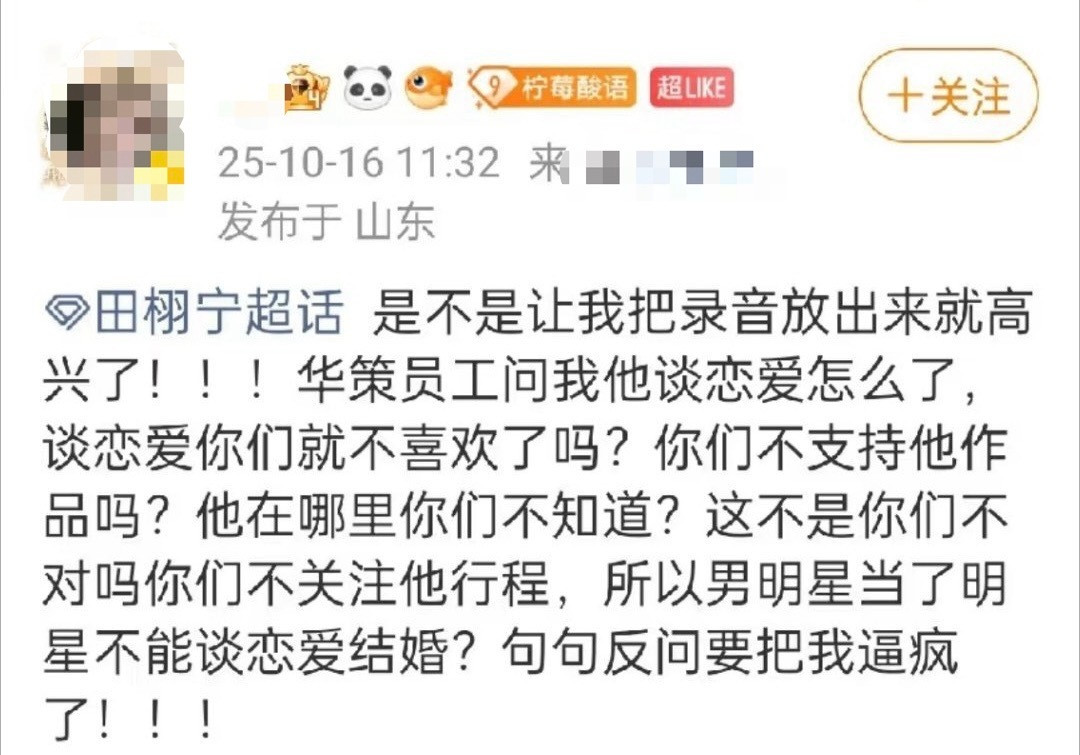

![果然人与人的悲喜并不相通[捂脸哭]当我们还在为人到40的中年危机瑟瑟发抖时,我们一](http://image.uczzd.cn/5556781752154677231.jpg?id=0)

评论列表