在登封这座浸润着千年嵩山文脉的城市里,冯增鑫的名字始终与本土文化事业的发展紧密相连。他是手握笔墨的书画家,以简洁笔触勾勒

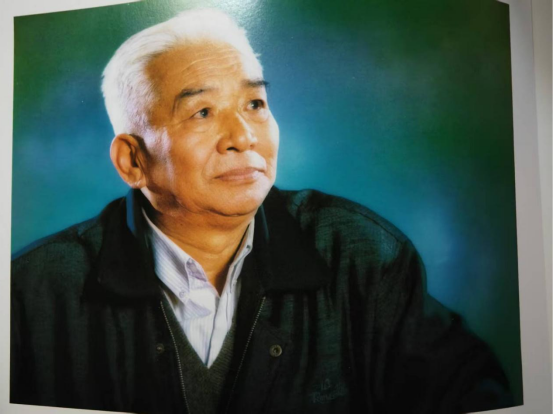

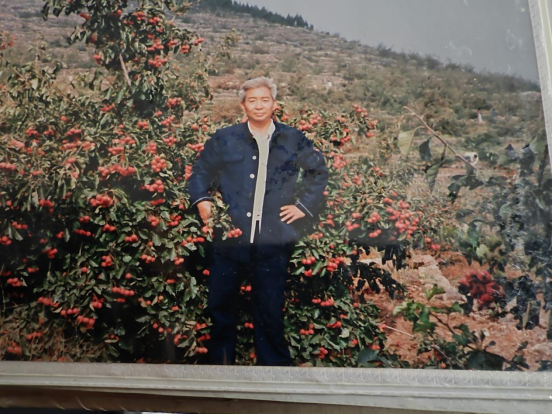

在登封这座浸润着千年嵩山文脉的城市里,冯增鑫的名字始终与本土文化事业的发展紧密相连。他是手握笔墨的书画家,以简洁笔触勾勒嵩山风骨;是肩挎相机的记录者,用光影定格登封变迁;是扎根基层的文化拓荒人,从城隍庙三间瓦房起步,筑起群众文化的坚实根基;更是少林武术文化的挖掘者与传播者,用艺术为少林武术注入文化魂。从 1957 年走出开封艺术师范的青涩学子,到 76 岁仍为文化事业奔忙的老者,他以 76 载人生为纸,以书画、摄影、教育、武术文化传播为笔,在登封文化史上写下了浓墨重彩的篇章。他不仅是 “三艺贯通” 的艺术家,更是登封群众文化的推动者、本土艺术人才的培育者、城市文化记忆的守护者、少林武术文化的传承者,用一生的赤诚与坚守,为登封文化长卷注入了鲜活而厚重的生命力。

童蒙启艺心,师恩助扬帆

冯增鑫的艺术初心,萌发于登封卢店镇的童年时光。彼时家中珍藏的装裱字画,如同打开艺术世界的钥匙,让年幼的他常常驻足凝视,忍不住拿起纸笔临摹花鸟山水。放学后的院落、假期里的书桌,都成了他与艺术对话的天地,一笔一画间,悄然埋下了热爱的种子。小学毕业时,老师特意为他举办的 “小书画展”,不仅是对他天赋的认可,更让这份热爱有了生根发芽的土壤。

初师求学阶段,美术老师郜楚风的出现,成为他艺术道路上的重要伯乐。郜老师发现他对书画的执着后,时常将他请到办公室单独辅导,细致讲解笔法与构图;忙碌时,更放心地让他走上讲台,为同学们示范绘画,让他在教学相长中夯实技艺。这份师恩如春雨般滋润着他的艺术成长,也让他早早体会到艺术传播的意义,为日后投身美术教育与群众文化工作埋下伏笔。

1954 年,不满 20 岁的冯增鑫怀揣着对艺术的向往,克服家人最初的不解与交通的不便,从卢店步行前往开封,考上了开封艺术师范。在这里,他师从谢瑞阶、张景豪、李耘森等知名艺术家,系统学习美术理论与技法。课堂上的悉心教导、画室里的反复练习、与同窗的切磋交流,让他的艺术认知从 “临摹爱好” 升华为 “专业追求”,为日后跨界书画、摄影领域,乃至挖掘传播少林武术文化打下了坚实的专业基础。

教坛播火种,文馆拓新篇

1957 年从开封艺术师范毕业后,冯增鑫毅然回到家乡登封,开启了他在教育领域的耕耘之路。最初他被分配至登封二中,后又辗转至登封四中,两段教学生涯累计十余年。在课堂上,他不仅向学生传授绘画技巧,更将自己对艺术的热爱与对登封山水、少林文化的情感融入教学,引导学生从身边的嵩山风光、民俗风情、武术精神中汲取创作灵感。课余时间,他常常与学生一起写生,手把手纠正笔法,用耐心与热情点燃了一批又一批本土学子的艺术梦想。

离开教坛后,冯增鑫进入登封电影公司工作,隶属文化局的这段经历,让他接触到了艺术传播的新形式 —— 电影海报绘制。尽管任职时间不长,但他凭借扎实的美术功底,将传统书画技法与电影宣传需求结合,绘制出百余幅生动鲜活的海报,其中不乏融入少林武术元素的作品,成为当时登封街头一道独特的文化风景,也为他后续从事群众文化工作、传播少林文化积累了 “接地气” 的传播经验。

1971 年,冯增鑫调任登封市文化馆,次年便担任馆长一职,从此开启了他推动登封群众文化发展的关键历程。初到文化馆时,条件极为简陋 —— 城隍庙附近的三间砖瓦房,便是全部办公场地,工作人员仅有两三个人。面对这样的困境,冯增鑫没有退缩,反而以 “拓荒者” 的勇气主动作为。改革开放的春风吹起后,他频繁奔走于各级部门,“跑项目、跑资金”,只为改善文化馆的硬件设施;他深入街头巷尾、寺院庙堂,“找人才、聚力量”,将散落民间的艺人、熟悉少林文化的长者召集起来,为群众文化活动、少林文化挖掘注入活力。终于在 1980 年后,他推动文化馆迁至休闲广场附近,建成了两层楼房的新馆舍,让文化馆从 “小作坊” 式的办公地,升级为登封群众文化活动与文化挖掘工作的核心阵地。

三艺融匠心,笔墨赋嵩山

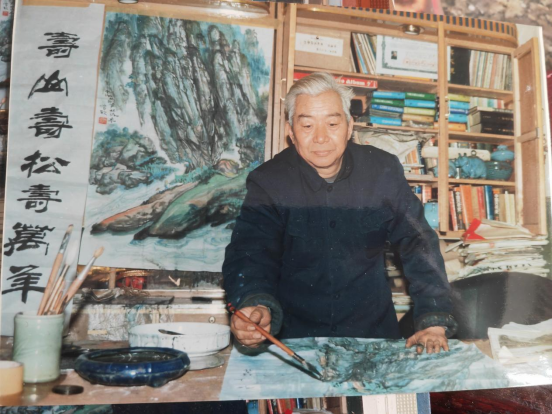

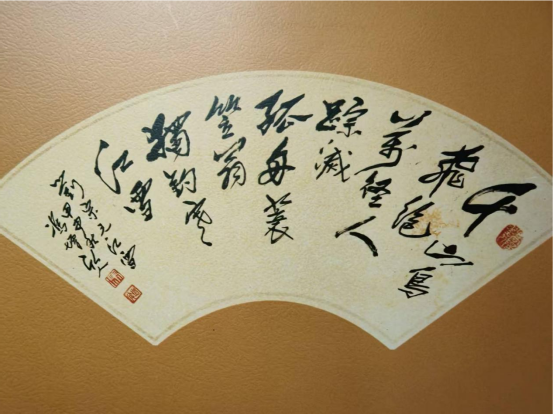

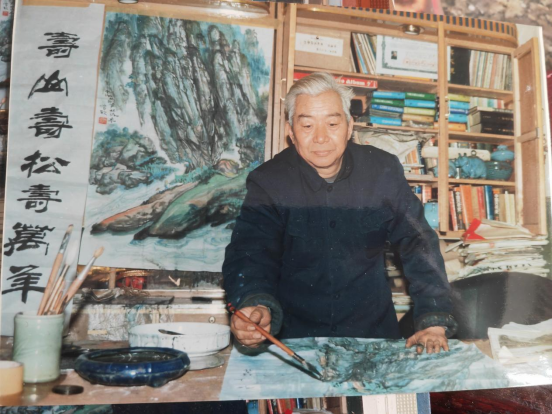

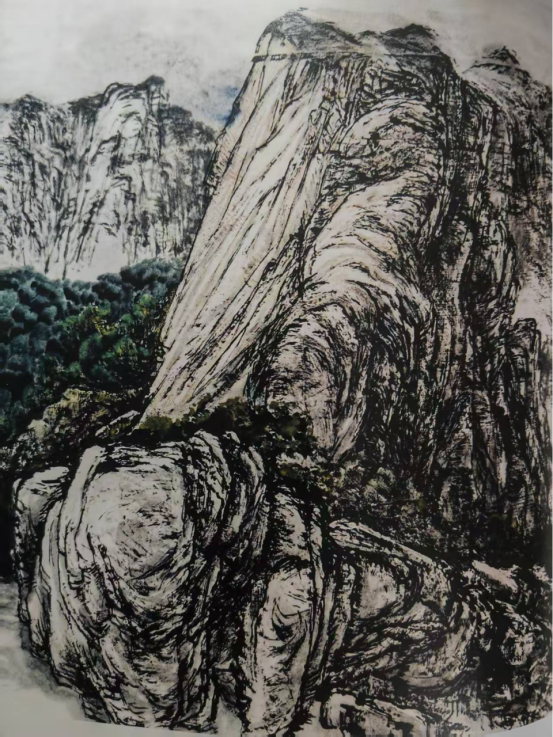

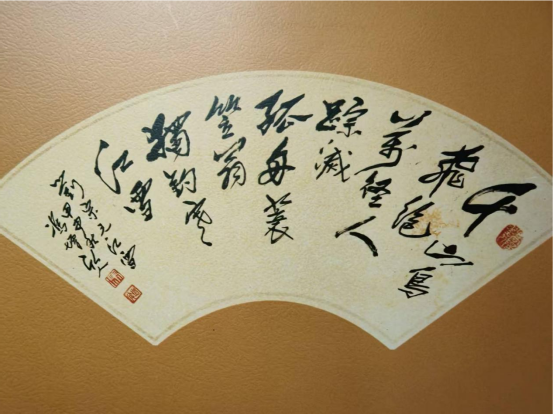

在冯增鑫的艺术世界里,书画、摄影从未是孤立的领域,而是相互滋养、彼此成就的有机整体,这份艺术融合的理念,后来也延伸到少林武术文化的挖掘中。他精研书法,从甲骨文、金文、石鼓文的古朴厚重,到汉魏名碑的雄健大气,再到行草的灵动洒脱,每一种字体都倾注了他数十年的临摹与思考。尤其在隶书创作中,他突破传统束缚,在浑厚圆润的基础上增添 “骨感”,让字体既保留传统韵味,又兼具独特的视觉张力,观之如见嵩山岩石的苍劲挺拔,似藏少林武术的刚劲力道。

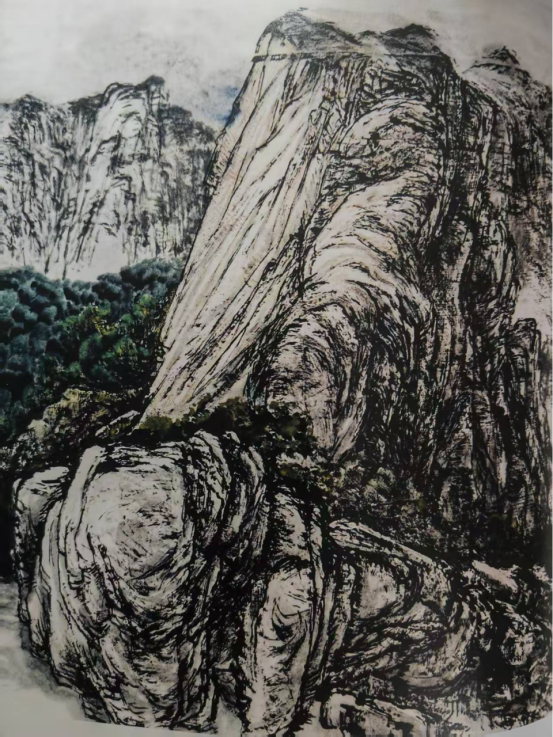

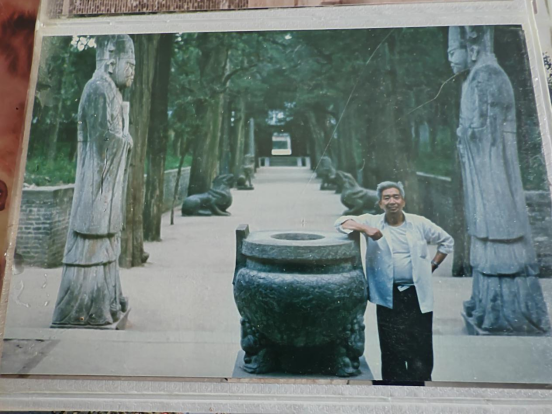

山水画是冯增鑫书画创作的核心载体,而登封嵩山则是他永恒的灵感源泉。他的山水画以 “简洁” 为魂,不追求繁复的笔墨堆砌,仅用寥寥数笔便能勾勒出嵩山的巍峨气势。画面中,他巧妙运用留白与色彩对比,让山石的质感、云雾的灵动、林木的生机跃然纸上,既展现了国画的传统意境,又融入了摄影构图的空间感 —— 这正是他将摄影素材转化为绘画语言的独特尝试。除了嵩山,他还曾前往黄山、广西、江浙等地采风,但最终仍回归本土,用笔墨定格登封山水的独特风骨,让每一幅作品都饱含对家乡的深情,部分画作中还巧妙融入少林寺院、武术元素,暗含少林文化底蕴。

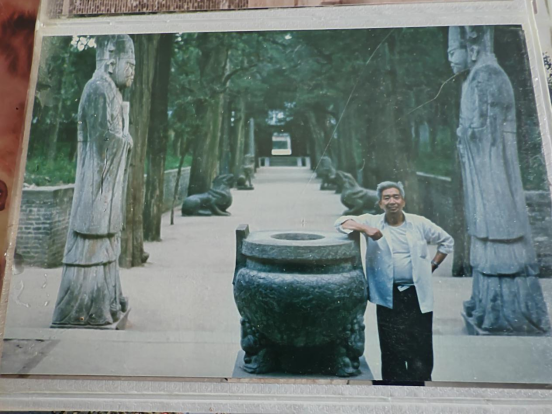

摄影是冯增鑫艺术创作的 “第三只眼”,也是他记录登封文化、捕捉少林武术神韵的重要工具。从文物古迹到少林武术,从群众活动到城市变迁,他的相机镜头始终聚焦家乡。为了宣传少林寺,他曾搭建起十四五米高的脚手架,亲自攀爬拍摄,身上沾满颜料也毫不在意;为了捕捉嵩山四季的不同风貌,他常常清晨出发,徒步上山,在山顶等待最佳光影;为了定格少林武术的精彩瞬间,他无数次驻守少林寺练功场,抓拍武僧出拳、踢腿、跳跃的动作,记录下武术招式的刚柔并济。这些摄影作品不仅多次在国内外展出、发表,更成为他书画创作、少林武术文化挖掘的宝贵素材,形成了 “摄为画用、画为摄魂、艺为武传” 的独特体系。

武韵入艺笔,薪火传少林

作为土生土长的登封人,冯增鑫深知少林武术是登封文化的瑰宝,他凭借与少林寺老方丈苏喜及寺院行政人员的深厚交情,深度参与到少林武术文化的挖掘与传播中,用艺术为少林武术赋予了更鲜活的文化表达。

为了系统记录少林武术招式,冯增鑫耗费大量时间驻守少林寺。他先是用相机拍摄武僧练功的动作,从基础拳架到复杂招式,每一个细节都不放过,积累了海量武术动作照片;随后,他利用夜晚加班加点,将这些动态的摄影素材转化为静态的绘画作品,一笔一画勾勒武术动作的发力点、姿态神韵,最终完成了数千幅少林武术动作绘画。这些画作不仅精准还原了少林武术的招式精髓,更通过艺术笔触展现了武术背后的文化内涵,后来被整理成册,编入少林武术相关书籍,成为传承少林武术的重要资料,让更多人得以系统学习和了解少林武术招式。

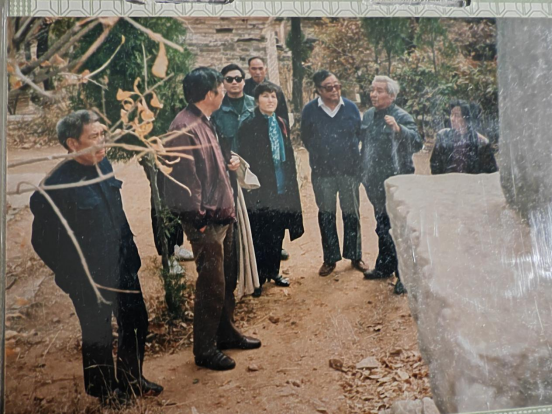

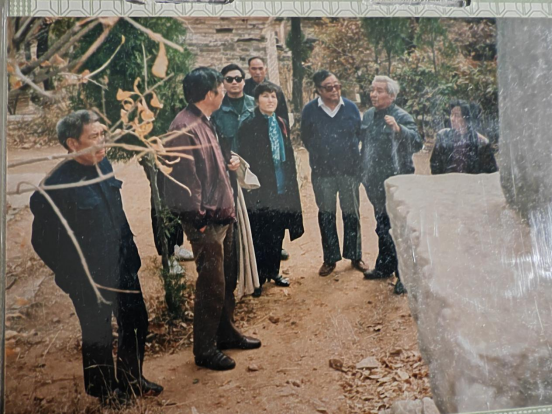

除了武术动作的记录与绘画,冯增鑫还深度参与少林武术节(艺术节)的筹备与组织工作,前后累计参与十余届。从市委市政府启动少林武术节筹备工作开始,他便全程奔走 —— 前期协助策划文化展示环节,将书画、摄影与武术表演结合,丰富节会内容;中期参与活动组织,协调艺术家、武僧、工作人员之间的配合,确保各项文化活动顺利开展;后期则用相机记录节会盛况,拍摄武术比赛、文化展览、中外交流等场景,留下珍贵的影像档案。每一届少林武术节从筹备到结束,他都全程投入,不计辛劳,用实际行动推动少林武术文化走向更广阔的舞台,让更多人通过节会感受到少林武术的魅力与登封文化的厚重。

育人倾热忱,桃李满登封

“真悟高德创艺品,不求名利留心情”,这是冯增鑫坚守一生的艺术信条,也是他对待育人事业的真实写照。在推动群众文化发展、挖掘少林武术文化的同时,他始终将培育本土艺术人才放在重要位置,以 “传帮带” 的热忱,为登封艺坛、文化领域输送了一批又一批优秀人才。

王长水是冯增鑫培育的弟子中颇具代表性的一位。当年冯增鑫发现王长水的绘画天赋后,便主动为他提供指导,从笔法技巧到创作思路,从传统书画到融入少林元素的艺术表达,毫无保留地倾囊相授。在王长水成长过程中,冯增鑫不仅是艺术上的老师,更是生活中的长辈,为他解决成长中的困惑与难题。如今,王长水已在相关艺术领域深耕多年,成为本土乃至区域内颇具影响力的艺术从业者,而他始终铭记师恩,时常提及冯增鑫对自己的影响。

除了王长水,孙丙涛、王迎宾、梁海潮、刘圈等一批本土艺术人才,也都曾受益于冯增鑫的教导。他常常利用工作之余,组织美术、书法创作班,将学员召集到文化馆,手把手教学;遇到有潜力的学员,他还会主动 “捧” 着他们成长,为他们寻找展示作品的机会,甚至推荐他们参与少林文化相关的艺术创作,让他们在实践中提升技艺、理解本土文化。在他的影响下,秦小雨等后辈也踏上了艺术求学之路,考入与他母校同源的开封艺术专科学校,让登封的艺术传承、文化守护有了接续的力量。

冯增鑫的育人之道,不仅在于技艺的传授,更在于品格的熏陶与文化情怀的培养。他常常告诫弟子 “艺术先做人,创作要扎根”,教导他们要热爱登封、深耕本土文化,既要传承书画、摄影等艺术技艺,也要关注嵩山、少林等本土文化瑰宝,不计较个人得失,多为群众文化事业、本土文化传播做贡献。这种 “德艺双馨、文化为根” 的教育理念,让他的弟子们不仅在艺术上有所成就,更在文化传承上扛起责任,成为登封文化事业发展的重要力量。

退而不休耕,丹心照登封

1996 年,冯增鑫从文化馆馆长岗位上退休,但他对登封文化事业的热爱与付出,对少林武术文化的坚守与传播,却从未因退休而停止。退休后的他,反而更忙碌了 —— 市政府的外事接待需要他,他便主动承担起讲解任务,向中央领导、国外访客介绍登封的历史文化、文物古迹、少林武术渊源;旅游宣传需要他,他便挎着相机再次走进嵩山、少林寺,用镜头记录家乡的新风貌、少林武术的新发展;群众文化活动、少林文化交流需要他,他便重新组织艺人、协调资源,策划展览、开展培训,让沉寂的文化活动再次焕发生机,让少林文化交流更具活力。

退休后的冯增鑫,依然保持着 “相机不离身、画笔不放手” 的习惯。无论是街头的民俗活动,还是嵩山的四季变迁,亦或是少林寺的武术表演、文化馆的新貌,他都用镜头一一记录;闲暇时,他仍会拿起画笔,绘制嵩山山水、少林武术动作,将晚年对家乡的热爱融入作品。这些照片与画作,一部分成为他晚年艺术创作的结晶,另一部分则被他精心整理,捐赠给文化馆、少林寺,成为记录登封城市变迁、少林文化发展的 “影像档案” 与 “艺术资料”。有人问他 “退休了怎么还这么忙”,他总是笑着回答 “习惯了,看着登封文化好、少林武术传得广,心里就踏实”。

2000 年后,冯增鑫的身体逐渐出现状况,糖尿病与肺气肿的困扰让他行动不如以往,但他仍坚持参与文化活动、少林相关工作。2011 年 2 月,76 岁的冯增鑫在医院病逝,临终前,他还惦记着文化馆的展览筹备情况、少林武术书籍的整理进度,嘱咐身边人 “要把登封的文化、少林的武术好好传下去”。他的离去,让登封文化界、少林武术文化传播领域失去了一位 “活符号”,但他留下的书画作品、摄影档案、武术绘画、培育的艺术人才,以及他对登封文化、少林武术的赤诚与坚守,却永远留在了这座城市的记忆里。

文脉永传承,风骨照千秋

冯增鑫的一生,是与登封文化共生共长的一生,是用艺术守护、传播本土文化与少林武术的一生。他用书画描绘登封山水,让嵩山的风骨、颍水的灵动跃然纸上;用摄影记录登封变迁,让文物的厚重、民俗的鲜活、武术的刚劲得以留存;用数千幅画作还原少林武术招式,为武术传承留下珍贵资料;用教育培育本土人才,让文化的种子在登封大地生根发芽;用实干推动群众文化、少林武术节发展,让艺术的魅力、武术的精神走进寻常百姓家、走向全国乃至世界。他的作品,不仅多次在泰国、美国、日本、新加坡等国家和地区展出、发表,荣获 “新加坡文坛名豪挥笔献艺银杯奖”“全国炎黄书画大赛美术一等奖” 等诸多奖项,更被编入《中国美术大典》《中国书法名家大典》《中国艺术家大典》及少林武术相关典籍,成为登封文化、少林武术走向全国、走向世界的重要名片。

作为登封市首批科技拔尖人才、副研究员,冯增鑫曾三次荣获 “河南省文化系统先进工作者” 称号,还被评为 “郑州市劳动模范”“郑州市文化系统劳动模范”。这些荣誉,是对他艺术成就的认可,更是对他推动登封文化事业、挖掘传播少林武术文化的褒奖。但对冯增鑫而言,真正的成就并非荣誉本身,而是看到登封群众文化从 “三间瓦房” 走向 “文化广场”,看到本土艺术人才从 “默默无闻” 走向 “声名远播”,看到少林武术从 “寺院传承” 走向 “全球共享”,看到登封文化从 “养在深闺” 走向 “广为人知”。

如今,冯增鑫虽已离世,但他的精神仍在影响着登封文化界、少林武术传播领域。他当年推动建成的文化馆,依然是群众文化活动、文化人才培育的重要场所;他参与筹备的少林武术节,已成为登封乃至全国的文化品牌,持续推动少林武术走向世界;他培育的弟子们,正继续在艺术领域、文化传承领域耕耘,传承他的育人理念与文化情怀;他留下的书画、摄影、武术绘画作品,成为登封市博物馆、文化馆、少林寺的珍贵藏品,供后人欣赏、学习、研究。在嵩山脚下,在颍水之畔,在少林寺的晨钟暮鼓中,冯增鑫用一生绘就的登封文化长卷,正被更多人续写,而他 “扎根本土、不求名利、深耕文化、守护瑰宝” 的精神,也如同嵩山的岩石、少林的武术精神一般,历经岁月洗礼,愈发厚重与清晰,成为登封文化文脉中不可或缺的重要部分,永远激励着后人守护本土文化、传承文化瑰宝。(阎洧涛)